大跃进

大跃进时期的宣传海报:“以钢为纲,全面跃进” | |

| 中文名 | 大跃进 |

|---|---|

| 时间 | 1957年底-1961年初[1][2] |

| 地点 | |

| 主题 | 鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义 |

| 发起人 | 毛泽东 (中国共产党中央委员会主席) |

| 结果 | 三年大饥荒 |

| 影响 | 七千人大会召开,毛泽东退居二线 |

| 伤亡人数 | |

| 据多数学者估计,中国大陆“三年困难时期”约有1500万至5500万人非正常死亡[3][4][5][6][7][8]。 | |

大跃进是于1957年底至1961年初发生在中华人民共和国的一场政治及社会运动[1][2][注 1]。以中国共产党中央委员会主席毛泽东为首的中国共产党高层发动了“大跃进”运动,1957年11月13日《人民日报》发表社论,提出了“大跃进”的口号,并于1958年在中国大陆全面展开[1][9][11][12]。该运动属于“三面红旗”之一,试图利用本土劳动力和群众热情,在工业和农业上盲目追求脱离现实的“跃进”: 大放农业“卫星”、钢产量追求“超英赶美”、全民大炼钢、人民公社化运动等等[10][12][13]。

大跃进运动使得中国大陆大量劳动力被调去大炼钢以致农业生产的不足,打乱了经济秩序,国民经济比例严重失调[9][10][13]。与此同时,土法炼钢所生产的钢合格率低下,大量资源遭过度开发、严重破坏及浪费,生态环境恶化[14][15]。大跃进运动还使得整个中国陷入大量不良风气,人民公社刮起“共产风”,高指标引发“浮夸风”,导致贪污腐化、官员欺上瞒下,大量人民因此饿死或在暴力事件中丧生[13][16][17][18]。大跃进最终酿成1958-1962年的大饥荒,据多方估计有约1500万至5500万人因此非正常死亡[3][4][5][6][7][8]。此外,大跃进期间对生态环境的破坏以及水库的粗制滥造,直接或间接导致了1975年8月河南驻马店爆发的历史上最严重人为技术灾难之一“河南“75·8”水库溃坝”[19][20][21],以及1983年陕西省的安康特大洪灾等[22]。

大跃进同时招致中共党内外大量的质疑声音[23],并遭到农民的抵制[24],苏联对人民公社的质疑也加深了两国嫌隙[25]。中共党内的意见分歧甚至分裂集中反映在1959年庐山会议期间的“彭德怀反党集团”事件上,时任国务院副总理兼国防部长彭德怀元帅因在与会期间批评大跃进政策而遭到毛泽东整肃,支持彭德怀意见的中共元老人物黄克诚、张闻天、周小舟受到牵连,全国范围内超300万中共干部和相关人士以“反右倾”而被整肃,造成“跃进”在政策上并未及时刹车,进一步助长了“跃进”风潮[26][27][28][29];而领会毛泽东意图的另一位元帅林彪此后在政治上崛起[30]。

1961年1月,面对大跃进所造成的严重后果,中共八届九中全会正式决定实行调整国民经济的“八字方针”,大跃进运动结束[1][2][31]。而后在1962年初的“七千人大会”上,“三面红旗”的指导地位下降[32][33],时任中国国家主席刘少奇等人对大跃进等政策的批评引起中共党主席毛泽东的不满,党内高层意见出现进一步分歧,毛泽东一度退居二线[34][35][36],促使其于1963年发起四清运动,并为1966年文化大革命的发动埋下伏笔[37][38][39][40][41]。

历史背景

[编辑]1950年代期间,在苏联给予技术援助的情况下,中国开始实行土地分配和国营工业化。1950年代中期,中国整体情况似乎开始稳定。朝鲜半岛以及越南方面的战争已不再构成威胁;1956社会主义改造已经完成,1957年发展国民经济的第一个五年计划完成。资本家财产已在“三反五反运动”及之后被新的中国政府所征收[42]。此外,通过镇反运动、反右运动等一系列运动,国民党在大陆地区的残余势力也已经几乎完全被消灭,而被指反对共产党统治的人也大多已遭监禁或整肃[43][44][45][46]。

社会主义改造

[编辑]双百方针与反右运动

[编辑]“冒进”与“反冒进”

[编辑]

在1956年1月召开之知识分子会议上,毛泽东概括出两种领导方法:一为又多、又快、又好、又省;一为又少、又慢、又差、又费;多快好省作为一个方针,成为毛泽东批评右倾保守、批评反冒进之主要武器[47]:295。

1957年大陆国民经济发展取得一定程度提高,财政收支增长,取得平衡还有结余。归还前一年向银行透支款6亿,还增拨给银行信贷资金9亿元。货币流通量比上年降低4.5亿。基本达到财政、物资、信贷平衡,市场趋于稳定。工农业产值较上年增长10%,超过计划4.1%。农业产值增加了20亿元,但未能达到计划的4.9%的增长率。粮食只达到3700亿斤(不含大豆),比计划低出120亿斤,但仍比上年增加50亿斤。1957年被认为是建国以后效果最好的年份之一[48]。

毛泽东本人则从1957年工业发展速度(10%)不及上年(31%),农业未能达到计划出发,得出结论:1956年反冒进反错了,在经济和政治上都产生了不良后果——1957年9月至10月的中共八届三中全会上,毛泽东对1956年的反冒进提出了批评。他说:1956年经济文化有了一个很大的跃进,可是有些同志低估了成绩,夸大了缺点,说冒进了,吹起了一股风,把多快好省、农业纲要四十条、“促进会”几个东西都吹掉了,影响了今年的经济建设特别是农业的进展,给群众泼了凉水。他申明:多快好省、四十条、促进会必须恢复。此外还提出“我们是不是可以把苏联走过的弯路避开,比苏联搞的速度更要快一点,比苏联的质量更要好一点?应当争取这个可能。[49]”毛泽东则在后来说,1958年的劲头,开始于三中全会[50]。在周恩来于八大二次会议上被“痛快淋漓”地批过之后,反冒进的另一主要人物刘少奇也噤若寒蝉,自问“我们比主席,总是差一大截”从而在58年中力追毛的脚步大搞跃进[51]。

运动经过

[编辑]“大跃进”的发动

[编辑]

1957年“反右整风”中,1956年冒进引起的经济和民众生活紧张局面遭到颇多批评,最尖锐者如张奚若、陈铭枢批评毛泽东和共产党“好大喜功,急功近利,鄙视既往,迷信将来”。然而这种言论被当局视为资产阶级右派向党进攻,所以中共对社会批评言论进行了反驳,中共中央副主席、国务院总理周恩来在1957年6月26日一届人大四次会议的政府工作报告上批驳了1956年全面冒进了的观点,也表示不同意“1957年又全面冒退了”的说法。他在肯定1956年成绩时,使用了1956年“采取了跃进的步骤”、“有了一个跃进的发展”的说法,这是中共最初使用“跃进”一词[52]。对此,毛泽东1958年5月17日在八大二次会议时还赞扬说:去年6月,周恩来同志在人大会议上的报告很好,“以无产阶级战士的姿态向资产阶级宣战。”

1957年11月13日,《人民日报》正式提出“大跃进”口号[9][11][12]。在社论中指出“在农业合作化后我们就有条件也有必要在生产战线上来一个大的跃进”,号召农民群众掀起一场“新的生产高潮,争取一九五八年的丰收”,鼓励各地将干部下放到农村,从事一线生产。周恩来将这篇社论介绍给毛泽东,说谭震林他们提出了一个“大跃进”的口号,周恩来说这个提法很好,毛泽东读后也很欣赏[53]。第一次杭州会议开于1957年12月16日至12月18日,据毛泽东1958年2月18日在中共中央政治局扩大会议上讲话称无结果而散[47]:297-298。第二次杭州会议开于1958年1月3日至1月4日,有周恩来参加;毛泽东两次讲话,着重讲领导经济建设之方法问题,政治与业务问题,敌我与人民内部两类矛盾问题,以及不断革命、技术革命等;并再次批评反冒进,还第一次点名批评周恩来等人[47]:297-298。

1958年初,毛泽东连续主持召开几次会议,批评反冒进,发动“大跃进”;1月11日至1月22日,毛泽东在南宁主持召开中共中央工作会议[54]:142。1月19日,毛泽东单独与周恩来谈话;接着开全体大会,次日凌晨1时结束;周恩来和刘少奇都在会上发言,承担反冒进之责任[47]:304。1月21日,毛泽东在南宁会议上作总结讲话,主要讲工作方法六十条,形成正式文件时,题名《工作方法六十条(草案)》[47]:305。1月28日,毛泽东在中南海颐年堂召集最高国务会议第十四次会议,毛泽东主持会议[47]:311。2月18日,中共中央政治局扩大会议在颐年堂召开,毛泽东认为:会议“实际上是中央内部的整风”[47]:316。3月9日至3月26日,毛泽东召开成都会议,毛泽东插话:十年或稍多一点时间赶上英国,二十年或稍多一点时间赶上美国,那就自由了,主动了;薄一波曾说过:“如果我们按照一九五六年八大确定的指标和在综合平衡中稳步前进的方针办事,不搞什么‘大跃进’,那么,我国在一九七二的钢产量超过英国是绰有余裕的。”[47]:320-333。4月1日至4月9日,毛泽东召开武汉会议[47]:336-339。4月27日至4月29日,毛泽东召开广州会议,讨论工业问题[47]:341-342。5月5日-23日,中共八届二次会议在北京中南海怀仁堂召开,刘少奇代表中央委员会作工作报告,确认毛泽东1957年在中共八届三中全会上提出“在整个过渡时期,也就是说,在社会主义社会建成以前,无产阶级同资产阶级的斗争,社会主义道路同资本主义道路的斗争,始终是我国内部的主要矛盾”,通过中共全国代表大会正式改变八大一次会议关于国内社会主要矛盾之正确论断;为后来发生之阶级斗争严重扩大化之错误,提供理论依据[47]:342-344。中共八大二次会议通过党的“鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义”的总路线,通过十五年赶上和超过英国的目标,通过提前五年完成全国农业发展纲要,还通过“苦干三年,基本改变面貌”等口号[47]:350。全国“大跃进”已经进入高潮[47]:350。

1958年5月25日,毛泽东给参加政治局会议的同志信中写道:“重看1957年11月13日人民日报社论,觉得有味,主题明确,气度从容,分析正确,任务清楚。官方媒体上,以‘跃进’一词代替‘冒进’一词从此篇起。”[55] 8月7日,毛泽东说:看来人民公社是个好名字,包括工农兵学商,管理生产,管理生活,管理政权[47]:356。8月17日至8月30日,毛泽东在北戴河主持召开中共中央政治局扩大会议[47]:356-366。北戴河会议作出决定,一是一九五八年钢产量一千零七十万吨,比一九五七年翻一番;二是在农村建立人民公社[47]:366。与此同时,在全国农村立即出现一个人民公社化运动高潮,完全突破毛泽东在北戴河会议上讲先做试点之范围,突破毛泽东关于明年春天实现公社化之规划;其来势之迅猛,远超当年之农业合作化运动;到9月底,百分之九十以上之农户加入人民公社;全国成立23,000多个公社,平均每社近4,800户,还出现以县为单位之人民公社或县联社;人民公社取代高级农业生产合作社,成为中国农村唯一之生产组织,同时又具有基层政权之社会管理职能[47]:366-367。

超英赶美与大炼钢铁

[编辑]

1957年11月,各国共产党和工人党领导人云集莫斯科,召开庆祝十月革命40周年大会,中共中央主席、国家主席毛泽东也率团前往。在庆祝大会上,苏共中央第一书记赫鲁晓夫在报告中提出通过和平竞赛,在“今后15年内不仅赶上并且超过美国”的目标。苏联的行动口号使得毛泽东深受启发,在18日的会议上提出了中国5年后钢产量达到1000万到1500万吨,15年后赶上或者超过英国的行动口号[56]。1957年12月2日,中共中央副主席、全国人大常委会委员长刘少奇在中国工会第八次全国代表大会的祝词中首次在国内公开宣布15年赶上或者超过英国的目标:“15年后,苏联队工农业在最重要的产品的产量方面可能赶上或者超过美国,我们应当争取在同一时期,在钢铁和其他重要工业产品的产量方面赶上或者超过英国。那样,社会主义世界就将把帝国主义国家远远抛在后面”。12月8日,毛泽东在北京中南海颐年堂召集各民主党派负责人和无党派人士座谈,介绍莫斯科会议情况,同时向他们通报关于在十五年内赶超英国之设想[47]:291-292。

1958年2月3日,薄一波向全国人大作关于1958年国民经济计划的报告,提出1958年钢产量指标为624.8万吨,比1957年增长17%。4月14日,国家经委汇总各地上报的钢产量指标,上报1958年计划为711万吨。3月20日,冶金工业部部长王鹤寿向中共中央和毛泽东作报告,提出1962年钢产量可以达到1500万吨,十年超过英国、再有十年赶上美国“是比较现实的设想”。王鹤寿的报告受到毛泽东高度重视,号召其他部门要向冶金部学习。毛泽东全盘接受了王鹤寿的十年超英、二十年赶美的观点,4月15日在《介绍一个合作社》一文中宣布:“我国在工农业生产方面赶上资本主义大国,可能不需要从前所想的那样长的时间了。”不过为了“留余地”,毛泽东在党内信件中表示“十五年赶上英国”的口号不变。

1958年5月,中共八大二次会议通过了第二个五年计划,并且制定了“鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义”的总路线。李富春提出1962年钢产量3000万吨,7年赶上英国、15年赶上美国的计划。王鹤寿发言论证这一计划的可行性,认为1959年可以达到1200万吨,1962年3000万吨,1967年7000万吨,1972年1.2亿吨,5年可以超过英国,15年赶上美国。5月18日,毛泽东在《卑贱者最聪明,高贵者最愚蠢》的批语中,采纳李富春等人的意见,尽管稍做保留,仍明确提出:“七年赶上英国,再加八年或者十年赶上美国。”[57] 八大二次会议肯定了当时全国出现的“大跃进”形势,调整了“二五”计划指标,钢产量由1200万吨提高到3000万吨,粮食从5000亿斤上升到7000亿斤。提出要使中国在15年或更短的时间内,在主要工业产品产量方面在十年内超过英国、十五年内赶美国(所谓“超英赶美”)。从此,“大跃进”在中国大陆全面展开。农业要“以粮为纲”,要求5年、3年甚至1-2年达到12年发展纲要规定的指标。工业则“以钢为纲”,将赶超英国的目标缩短为7年、5年以至到6月份毛泽东签字的报告定为“两年超过英国”。[58]

1958年8月17日至30日,中共中央政治局在北戴河举行扩大会议,提出的钢产量要比1957年增加一倍达到1070万吨,同时决定在农村建立人民公社[59][60]。会后全国形成了全民大炼铁和人民公社化的高潮[59]。1958年底,钢产量调整较1957年翻一番,提出“以钢为纲”的口号,号召全民炼钢。在农村,也修建了土法的炼钢炉,企图在田间炼钢铁。很多人把家里的锅子,铁器等金属都捐献出来炼钢铁,但由于技术不合规格,只是炼出大量的废铁,造成极大的浪费,并对环境造成极大污染。1958年9月,安徽省委书记曾希圣向毛泽东当场展示了土高炉土法炼钢炼出的钢锭[61][62]。毛因此鼓励全国用土高炉土法炼钢[63]。炼钢需要铁矿、焦炭、燃料等材料。由于铁矿不足,于是全民不下田耕作,全都上山采矿,使粮食产量大减。由于燃料不足,只好上山伐林,把一座又一座青山砍得光光,引发日后的天灾,所以这些天灾都是属于人为的。有报导称,广州增城的挂绿荔枝树在此劫中大部分被砍去了,而且建造高炉的建筑材料不足,甚至把文物建筑拆了,把砖块拿去建炉,还说文物也要为炼钢服务。水库项目在全国范围内展开,大量基建项目纷纷上马[64]。农村也推行真正名副其实的大锅饭,以生产队为单位的人民公社大食堂,每个家庭都统一在公社食堂吃饭。称为“放开肚皮吃饱饭”。

人民公社化运动与浮夸风

[编辑]

1958年5月5日至23日,中共八大二次会议在北京举行,毛泽东号召大家要破除迷信,解放思想,发扬敢想、敢说、敢干的精神[60]。会后,全国各条战线掀起了“大跃进”的高潮,同时各行各业都出现“浮夸风”[60][65]。6月8日,《人民日报》开始登载农业“放卫星”浮夸报道,大跃进运动放出第一颗亩产“卫星”:河南省遂平县卫星农业社5亩小麦,平均亩产达到2105斤[65][66][67]。 此后《人民日报》经常报道某某公社农业“放卫星”[66][68]。8月27日, 《人民日报》刊登文章《人有多大胆,地有多大产》[68][69]。当月,中共中央政治局北戴河会议上,中共中央政治局估计1958年中国的粮食产量可以达到6000至7000亿斤,比1957年增产60%至90%,后来又加码到7500亿斤(而实际上当年的粮食产量只有4000亿斤)[67][70]。1958年10月,毛两个月前直接视察过的新立村报出了天大的数字:“亩产12万斤。”[71]

以1957年曾获亩产千斤粮食帅旗的四川省郫县为例,该县在当年提出“学麻城,赶孝感”的口号,在大面积丰产上要“元帅升帐”,同时在发射高产“卫星”中也要在四川领先。从收早稻开始,与附近的新繁县竞争,发射一个比一个大的“卫星”。为了开展发射水稻“卫星”的竞赛,他们专门在城关北街十字口竖立一个长十几米,宽数米的“卫星发射台”。每次发射一颗高产“卫星”,就使用一个装饰性的彩色水稻牌悬挂在“卫星台”上,象征“卫星”升起了。水稻牌的大小会随着产量的高低而变化。随后,“卫星台”上的水稻牌越来越多,越来越大。当年,全县共发射水稻“卫星”41个。8月26日,该县犀浦乡第一农业社居然出现亩产稻谷4万多斤“大卫星”。验收上报的总产量为45262.8斤,平均亩产45217斤,超过安徽省繁昌县东方红三社的水稻大“卫星”2187斤,超过实收总产量26000—27000斤,超过当地水稻正常单位面积产量的77-88倍。实际情况却是当地工作人员趁在晚上田间灯光较弱,人多手多,校收人员难于察觉的情况下进行偷梁换柱:

- 将移栽日期比实际移栽期提早一个月,虚报为7月13日,隐瞒移栽水稻已半吊黄熟重要情节。

- 从其他田收打进仓的黄谷秘密运到验收现场,冒充“卫星田”稻谷过秤。

- 将一箩谷重复称一次、二次甚至三次,称为“转转秤”[72]。

《人民日报》和新华社的虚假新闻也充斥报纸的各大版面,农业高产“卫星”层出不穷[73]。仅1958年8月1日到9月5日止,《人民日报》经常在一版显著地位用特号字(有时套红)登出粮食高产“卫星”。先是夏收小麦创高产的新闻[74]:

6月8日,河南遂平卫星公社5 亩小麦平均亩产2015斤;

6月9日,湖北谷城乐民公社亩产2357斤;湖北襄阳,700万亩小麦亩产1500--2000斤;

6月11日,河北魏县六座楼公社,亩产2394斤;

6月12日,河南遂平卫星公社亩产3530斤;

6月15日,一版头条眉题:丰收凯歌震天响 亿万人民笑开颜 主题:河南小麦产量跃增一倍多 副题:“观潮派”“算帐派”应及时猛省了

6月16日,湖北谷城,4353斤;

6月18日,河南商丘双楼公社,4412斤;

6月21日,河南辉县田庄公社,4535斤;

6月23日,湖北谷城先锋公社,4689斤;

6月30日,河北安国,5103斤;

7月12日,河南西平,7320斤;

9月22日,青海省柴达木盆地海拨2797米的赛什克农场第一生产队亩产8585斤6两,成为当年小麦亩产最高

秋收开始,《人民日报》又开始报道早稻亩产的高产卫星,开始新一轮浮夸竞赛:

7月12日,福建闽侯城门乡公社,3275斤;

7月18日,福建闽侯连板公社5806斤;

7月26日,江西波阳,9195斤;

7月31日,湖北应城春光公社,10597斤;

8月1日,湖北孝感长风公社,15361斤;

8月10日,安徽枞阳高峰公社,16227斤;

8月13日,湖北麻城建国公社,36956斤;

8月22日,安徽繁昌,43075斤9两;

9月5日,广东北部山区连县,60437斤

在大跃进过程中,这种虚报产量的事比比皆是。其中最著名的是河北徐水县,号称一年收获粮食12亿斤。1958年8月11日的《人民日报》上发表了署名康濯的通讯报道,报道中说1958年8月4日毛泽东对当地进行了视察。毛泽东高兴地说:

你们全县31万多人口,怎么能吃得完那么多粮食啊?你们粮食多了怎么办啊?……要考虑怎么吃粮食呢!……农业社员们自己多吃嘛!一天吃五顿也行嘛![75]

1958年9月初,刘少奇到他的“共产主义试点公社”河北省徐水县视察,当他听到有人说,给山药灌狗肉汤,亩产可以收120万斤时,即说:

“那么做真有效果吗?哈哈!你们可以养狗啊!狗很容易繁殖嘛!”[76]

实际上,1957年徐水的粮食亩产才刚刚138斤,其中夏粮亩产仅有70斤。不过,从1958年开始,毛泽东也开始对“浮夸风”表现出了一定的怀疑[77][78]。1958年秋,很多地方宣布人民公社为全民所有制,并且搞“向共产主义过渡”之试点;河北省徐水县率先成立全县范围之特大型公社,号称实现全县“全民所有制”,并提出“向共产主义过渡”,引来不少人参观;毛泽东曾经派人去徐水了解过,发现不少问题;为进一步弄清情况,他决定亲自到河北看一看[79]:9。11月2日至11月10日,毛泽东在郑州主持召开中央工作会议,后来被称作“第一次郑州会议”[79]:12。11月8日,《十五年社会主义建设纲要四十条(草案)》送毛泽东审阅,他略有修改,交邓小平阅办[79]:17。另一个文件毛泽东改过两遍,把文件名为《郑州会议关于人民公社若干问题的决议(草案)》[79]:19。在1958年11月的《关于社会主义商品生产问题》一文中,毛泽东说:

| “ | 提倡实事求是,不要谎报,不要把别人的猪报成自己的,不要把三百斤麦子报成四百斤。今年的九千亿斤粮食,最多是七千四百亿斤,把七千四百亿斤当数,其余一千六百亿斤当作谎报,比较妥当。人民是骗不了的。过去的战报,谎报战绩只能欺骗人民,欺骗不了敌人,敌人看了好笑。有真必有假,真真假假搞不清。偃师县原想瞒产,以多报少,也有的以少报多。《人民日报》最好要冷静一点。要把解决工作方法问题,当成重点,党的领导,群众路线,实事求是。” | ” |

| ——《关于社会主义商品生产问题》(一九五八年十一月九日、十日). 毛泽东文集,第七卷 | ||

在他1959年4月29日的《党内通信》中,毛泽东说[80]:

包产一定要落实。根本不要管上级规定的那一套指标。不管这些,只管现实可能性。例如,去年亩产实际只有三百斤的,今年能增产一百斤、二百斤,也就很好了。吹上八百斤、一千斤、一千二百斤,甚至更多,吹牛而已,实在办不到,有何益处呢?又例如,去年亩产五百斤的,今年增加二百斤、三百斤,也就算成绩很大了。再增上去,就一般说,不可能的。

……

同现在流行的一些高调比较起来,我在这里唱的是低调,意在真正调动积极性,达到增产的目的。如果事实不是我讲的那样低,而达到了较高的目的,我变为保守主义者,那就谢天谢地,不胜光荣之至。

过分虚高的高产量也引起怀疑,然而在全国享有很高声望的物理学家钱学森却在1958年6月16日的《中国青年报》上撰文宣称:“土地所能给人们的粮食产量碰顶了吗?科学的计算告诉人们:还远得很!”“把每年射到一亩地上的太阳光能的30%作为植物可以利用的部分,而植物利用这些太阳光能把空气里的二氧化碳和水分制造成自己的养料,供给自己发育、生长结实,再把其中的五分之一算是可吃的粮食,那么稻麦每年的亩产量就不仅仅是现在的两千多斤或三千多斤,而是两千多斤的20多倍!”[81][67] 此外,钱学森曾在《人民日报》(1958年4月29日)、《知识就是力量》(1959年第5期)等报刊杂志上发文迎合大跃进,尝试用科学论证此次运动中“高指标”、“浮夸风”等目标的可行性,对大跃进产生了推波助澜的影响[82][83][84]。据前中共中央组织部常务副部长李锐回忆,1958年12月他问毛泽东怎么会相信那些卫星产量时,毛泽东回答说是看了钱学森的文章才相信的[67][85]。依照这种虚假报道制定的国家征收粮食额度严重超出实际产量,连农民的口粮也被征收用于填补差额,直接加重农民与基层干部之间矛盾,成为了导致后来灾荒的主要原因。

党内矛盾凸显

[编辑]

大跃进运动中,以“高指标”、“瞎指挥”、“浮夸风”和“共产风”在大跃进中严重泛滥,接连发生的问题使得中共高层开始考虑调整政策。部分中共党员从1958年11月第一次郑州会议到1959年7月庐山会议前期,希望中共领导调整政策。1958年11月21日至11月27日,中共中央政治局扩大会议在武昌举行,毛泽东主持会议;会议围绕人民公社问题和1959年国民经济计划安排问题,着重讨论高指标和浮夸风问题[79]:24。11月21日,关于《十五年社会主义建设纲要四十条(草案)》,毛泽东说那些数目字根据不足,放两年再说,不可外传,勿务虚名而受实祸,虚名也得不了,说你们中国人吹牛;“纲要四十条草案”被搁置[79]:24-25。11月28日至12月10日,在毛泽东主持下,中共八届六中全会在武昌举行[79]:29。全会通过《关于人民公社若干问题的决议(草案)》和《关于一九五九年国民经济计划的决议(草案)》[79]:29-30。全会还通过《同意毛泽东同志提出的关于他不做下届中华人民共和国主席候选人的建议的决定》[79]:30。由于严重之浮夸风和高估产,1958年征过头粮,征走相当数量之农民口粮和种子粮,致使农村人均粮食消费量下降;轻工业生产和原材料生产严重落后,城市副食品和日用消费品供应十分紧张,农村劳动造成极大浪费,国民经济严重比例失调;中共中央和毛虽然看到一些问题,但对问题严重程度之估计仍远远不足[79]:32。

毛泽东等人的乐观基调

[编辑]对形势的乐观估计,并不只限于毛泽东本人。湖北省委在传达讨论上海会议精神给中央的报告,对1958年的总结和对1959年的展望中提到,1958年大跃进,“两条经验,一条教训”。两条经验分别是:一、1958年的大跃进为今后工农业高速的发展开辟了道路,造成了大跃进的局势;二、“放手发动群众,一切经过试验”。这是保证多快好省的总路线能够实现的关键。一条教训,是指“胜利冲昏了头脑”[86]。1959年1月26日至2月2日,省市自治区党委第一书记会议在中南海召开;毛在2月1日和2月2日之讲话中,提出完成任务之几个有利条件,确定1959年仍然是“鼓足干劲,力争上游”之一年,为会议定基调;会议各项主要指标仍然居高不下,基本维持武昌会议之指标;毛后来感到后悔[79]:332月毛泽东说藏富于民不见得是坏事,意为粮食是被农民藏起来了[87]。2月27日至3月5日,毛泽东在郑州专列上持召开中央政治局扩大会议,后称“第二次郑州会议”;邓小平向毛泽东汇报关于人民公社之方针:“统一领导,队为基础;分级管理,权力下放;三级核算,各计盈亏;分配计划,由社决定;适当积累,合理调剂;多劳多得,承认差别”;根据毛泽东意见,会议将“多劳多得”改为“按劳分配”,又加上“物资劳动,等价交换”[54]:193-194。

1959年7月上旬湖北省委经济工作会议上,省委第一书记王任重在总结中强调,1959年必须继续组织大跃进。他说:目前我们的形势是有利的,比去年同期好……现在供应虽然还相当紧张,但是在向好转方面走。为了继续跃进,必须抓住两个问题:1、大力贯彻执行党的各项政策;2、大搞群众运动,插红旗树标兵、抓落后赶先进。说大话是不对的,但革命者要立大志、建大业,因此仍要发扬共产主义风格[88]。

基层干部的异见声音

[编辑]

但在地、县委书记及一般干部中,有相当一部分人对1958年的大跃进、人民公社化运动有着不同看法。湖北省经济工作会议中有人在小组讨论发言中说:“1958年犯了左倾冒险主义错误。”“去年大办钢铁是‘得不偿失’。”“一面说跃进,一面饿肚皮,怎样也不好解释。”因此,地、县级领导人对1959年的生产指标,都是“保险”、“再保险”,多一斤也不接受[88]。

天津市和平区2400多名科以上党员干部讨论中央紧急指示时,谈出了七大埋怨,其中主要是:埋怨领导好造大计划;埋怨农村工作搞得不好(不给农民自留地,不叫农民自己养猪,弄得人心惶惶);埋怨宣传工作有毛病,1958年宣传这里大跃进,那里大丰收,结果却不是这样[89]。一般干部和职工中,有人认为,“现在农村粮食紧张和城市副食品紧张都是公社化闹的。”他们提出:“去年取消自留地,今年回复自留地;去年搞食堂,今年散伙;去年搞供给制、几饱,今年按劳取酬,是不是过去搞错了。”并认为,“炼钢劳民伤财、得不偿失”[90]。

庐山会议及“反右倾”斗争

[编辑]

1959年7月,中国共产党第八届中央委员会第八次全体会议在江西庐山召开,对1958年高指标政策造成的后果,与会者在认识上出现了分歧,柯庆施等强调“大跃进”的成绩是主要的,虽然承认出现了一些问题,但并不严重,并认为通过第一次郑州会议以来的工作,问题已经解决[91]。应当鼓足干劲,继续跃进。而持反对意见的时任国防部长彭德怀面见毛泽东未果,遂向毛上“万言书”陈述意见,其中认为:大炼钢铁“有失有得”,引起“比例失调”;影响到了工农之间、城乡之间的关系,“是具有政治性的”,犯错误的原因,是“小资产阶级狂热性”等等[92]。同时党内中下层干部也多有怀疑和埋怨,认为大炼钢铁得不偿失,人民公社搞砸了,党外民主人士多有非议,也被苏联“老大哥”认为是错误的。而在毛泽东看来,这些以及彭的信在挑战“三面红旗”,动摇全党、全国继续跃进的信心。于是,毛借此信,发动了一场反右倾机会主义的斗争,以再次激起人们的“革命干劲”,实现工农业的生产大跃进,从而扳回1958年的败局[93]。

继庐山会议把彭德怀、黄克诚、张闻天、周小舟打成“反党集团”后[91],毛泽东继而发动“反右倾运动”,运动在各省市自治区机关随之展开,历时约半年,产生了一批所谓的“反党集团”、“右倾机会主义分子”[94][95]。如曾下令解散公共食堂的安徽省委书记处书记、副省长张恺帆,此外福建、青海、湖南、黑龙江、辽宁等地也都有省委书记、省长、副省长、厅局长、地市县长被打为“反党分子”和“反党集团”[94][95]。这次反右倾运动,打击官员和群众的规模,超过了1957年的反右运动,据1962年甄别平反时统计,被重点批判和划为“右倾机会分子”的干部和党员有三百几十万人,加上被定为“阶级异己分子”等类名目的人数则更大,截至1962年8月,全国得到平反的干部、党员和群众共六百多万人[94][95][96]。据1980年数据,解放军为1959年因对总路线、大跃进、人民公社有意见而被定性为“右倾机会主义分子”、“右倾机会主义错误”或其他“政治帽子”予以平反的有17212人[97]。反右倾运动的直接后果是,从1958年11月第一次郑州会议后刚刚稍有纠正的高指标、瞎指挥、浮夸风、“共产风”再次刮起,担心政治错误的地方官员几乎无人敢于讲实话,依然强购农粮,终于导致大面积粮荒。经济学家薛暮桥回忆录中提到,“1957年农业大减产,情况极为严重。但公社干部不敢反应农民呼声。”[98]

运动结束及后续

[编辑]

1960年7月5日至8月10日 中共中央在北戴河举行工作会议,研究中国经济调整问题,确定压缩基本建设战线,保证农业生产等措施[99]。1961年1月14日,中国共产党第八届九中全会中,通过“调整、巩固、充实、提高”方针,或“八字方针”,前国务院副总理谷牧等人认为这宣告了“大跃进”的结束[31];中共官方认为,中共八届九中全会标志着党的指导思想的重要转变,表明“大跃进”的方针实际上已经停止,国民经济转入调整的轨道[1][2]。亦有官方观点认为,1960年冬中共中央和毛泽东开始纠正农村工作中的“左”倾错误,大跃进运动被停止[9][10]。

1962年1月,中共中央召开有省市地县三级干部参加的中央工作会议,共有7118人,因此这次大会又称“七千人大会”[100]。中共中央副主席、国家主席刘少奇向大会提交了书面发言,在1月18日召集的《报告》起草委员会上,彭真点名毛泽东也有错误:“毛主席也不是什么错误都没有。三五年过渡问题和办食堂,都是毛主席批的……现在党内有一种倾向,不敢提意见,不敢检讨错误,一检讨就垮台。如果毛主席的1%、1‰的错误不检讨,将给我们党留下恶劣影响。”[101] 然而周恩来发言要大家承担自己的责任,他说:“个别问题是我们供给材料、情况有问题,应由我们负责,不能叫毛主席负责。……幸亏主席纠正得早,否则栽得跟头更大,要中风。……主席早发现问题,早有准备,是我们犯错误,他一人无法挽住狂澜。”陈伯达很快也发言,向彭真发难:“我们做了许多乱七八糟的事情,是不是要主席负责?……乱搞一气,不是主席的政策。”[102]

国家主席刘少奇于1月27日在大会上作了3个小时的口头报告。在该会上,刘承认了大跃进的结果:“人民的吃、穿、用都不足。为什么不足?这是因为1959、1960、1961年这三年我们的农业不是增产了,而是减产了。减产的数量不是很小,而是相当大。工业生产在1961年也减产了,据统计,减产了40%,或者还多一点。1962年的工业生产也难于上升。”造成局面的原因,刘少奇说:“有些地方的农业和工业减产,主要原因是天灾。有些地方,减产的主要原因不是天灾,而是工作中的缺点和错误。去年我回到湖南一个地方去,那里也发生了很大的困难。我问农民:你们的困难是由于什么原因?有没有天灾?他们说:天灾是有,但是小,产生的原因是‘三分天灾,七分人祸’。”[103][104] 此外,刘少奇整理口头报告批评说:“大跃进错误严重,这次总结经验是第一次。以后每年要回过头来总结一次,总结一次,修改一次,一直搞它十年,最后做到这个总结符合实际,真正接受经验教训,不再犯大跃进的错误为止。”他还说,历史上人相食,是要上书的,是要下罪己诏的[104][105]。

1月30日的讲话中,毛泽东带头做检讨,承担中央的责任:“凡是中央犯的错误,直接的归我负责、间接的我也有份,因为我是中央主席。我不是要别人推卸责任,其他一些同志也有责任,但是,第一个负责人的应当是我。”[101][106] 中共中央书记处是当时处理中央日常工作的机构,负责大跃进政策的具体部署。邓小平作为中央书记处总书记,是书记处的负责人,曾被毛泽东称为大跃进的“副帅”,他代表中央书记处在会议上做了自我批评,认为应该由做具体工作的中央书记处负主要责任。大会还下发了中央书记处向毛泽东和刘少奇写的检讨,但是会上有人提意见,认为中央书记处的检讨不深刻[101][107]。国务院总理周恩来代表国务院作了自我批评,周恩来说:“对于缺点和错误,在中央来说,国务院及其所属的各综合性的委员会、各综合口子和各部,要负很大责任。计划上的估产高、指标高、变动多、缺口大,基本建设战线过长,权力下放过多、过散,不切实际的、过多过早过急的大办、大搞,等等,国务院及其所属部门,都是有责任的。”他说自己犯下两个严重错误,一个是1959年8月26日在人大常委会上提出了超过实际可能的关于跃进、大跃进、特大跃进的标准,另一个是主持起草了一个关于将轻工业下放98.5%,重工业下放96%的文件,将权力下放过多过散[107]。

1962年初的七千人大会后,“三面红旗”的指导地位下降、“八字方针”地位上升[32][33],毛泽东则一度退居二线[34][35][36]。随后又于2月下旬召开西楼会议,对国民经济调整起到了重要作用[108]。但时任中国国家主席刘少奇等人对大跃进等政策的批评引起中共党主席毛泽东的不满,中共党内高层意见出现进一步分歧,而后刘少奇、邓子恢等人支持“三自一包”改革,遭到毛泽东的反对[38][39][40][109][110]。因此毛泽东于1963年发动四清运动,为1966年文化大革命的爆发埋下伏笔[38][39][40][41][110]。也有文献认为,大跃进期间有些地方干部蜕化变质,违法乱纪,摧残人命,无法无天,使人感到,这种地方已经不是共产党领导之天下;这个问题给毛泽东留下很深印象,成为毛泽东以后发动“四清运动”之重要起因[79]:214。

运动后果

[编辑]国民经济的全面倒退

[编辑]工业生产及生态破坏

[编辑]

1958年,在公布完成的1,108万吨钢中,合格钢只有800万吨,而1,369万吨生铁中,合格品只有953万吨[14][111][112]。据中国国家统计局估算,1958年土法炼钢亏损达50亿元,财政上花费了大量补贴[113]。1958年11月-12月中共八届六中全会,根据毛泽东“压缩空气”的精神,将北戴河会议提出的1959年钢产量3,000万吨的指标降低为1,800万吨左右[78]。据新华社《内参》报道,从1959年1月开始,钢铁生产的指标,月月都没有完成计划,记者报道说:

| “ |

开年以来,全国钢铁生产计划完成的不好。1月份全国产钢77万吨,仅为去年12月份产量的47.7%;产铁142万吨,为去年12月份的51.5%;产钢材52万吨,为去年12月份的83.9%。按今年第一季度钢铁生产计划的要求,全季平均每天应该生产钢33,000吨,铁57,000吨,钢材22,000吨;而实际上1月份每天只生产钢25,000吨,铁46,000吨,钢材17,000吨,比计划欠了很多。[114] |

” |

而“大跃进”对工业产品质量的影响,几乎扩及所有工业部门:国家经委1959年1月27日的一份报告中提到,重点煤矿原煤灰分由原来的百分之十几,增加到20%至30%;玉门油矿运出的原油,其含水率由原来的2%增加到15%至20%[14]。1959年5月26日,时任第一机械工业部部长的赵尔陆向毛泽东报告:最近检查去年底和今年初安排的一批轧钢机,比较普遍地存有质量问题,有的非常严重,甚至不敢交付使用[14]。

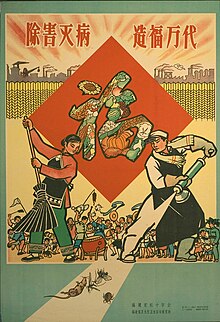

而另一方面,“大跃进”时期,生态环境遭遇到中华人民共和国建国以来第一次集中的污染与破坏,技术落后、污染密集的小企业数量迅速增加,使工业结构呈现出了污染密集的重工业化趋势,森林等自然资源遭到过度开发甚至严重破坏[14][15][115]。与此同时,大跃进期间在中国大陆大规模展开的“除四害”、“打麻雀运动”亦造成了严重的生态灾难[116][117][118][119]。

经济结构比例严重失调

[编辑]

“以钢为纲”、“元帅升帐”。为实现钢铁翻番,全国大量基础建设上马。1958年到1960年每年新增基本建设投资都在百亿元以上,1960年达384亿元,比上年增长11%,比1957年增加1.8倍。在基本建设投资总额中,生产性建设投资所占比重都在86%以上(1958年为88%,1959年为86.8%,1960年为86.4%),挤掉了非生产性的建设[120]。工业上单纯追求产量带来诸多负面影响。为保证钢铁生产达标,钢铁工业本身的基本建设规模扩大,与钢有关的煤、电、运输等行业建设也随之增加。导致工业内部失调,全国职工人数猛增,超出国民经济特别是农业负担能力,加剧了社会商品的供需矛盾。[9][10]

农牧业产品大幅减产

[编辑]大跃进的脱离实际导致这场运动难以为继,据统计,1960年,粮食实产2870亿斤,比1957年3901亿减少26%以上;棉花实产2126万担,比1957年3280万担减少了35%以上;油料作物实产3405万担,比1957年7542万担减少一半多;猪的年底存栏数为8227万头,比1957年14590万头减少56%;大牲畜年底饲养量7336万头,比1957年的8382万头减少12.5%.整体上退回到了1951年的水平,油料作物仅为1951年的一半[121][122]。

农村的人民公社刮起“一平二调”的共产风,高指标引发的“浮夸风”,以及脱离实际的生产瞎指挥风,强迫命令风和干部特殊化风“五风”共生,加之大办工业、大炼钢铁调用大量劳动力,大片农作物未及时收割,大片田地荒废。中共中央农村工作部保守估计,1958年农作物有10%未收回。大办公共食堂又浪费了大量粮食,致使1958年冬-1959年春个别地区开始断粮,浮肿病开始出现[93]。1960年3月,毛泽东曾为中央写过指示,提出要坚决制止一平二调之“共产风”,口气很严厉;到10月,“共产风”和其他几股歪风,对农村生产关系和农村生产力,对农村经济和人民正常生活造成之极大破坏和严重后果,大量暴露出来,1960年之粮食产量下降到2,870亿斤,比1957年减少26%以上[79]:211。

与此同时,各地领导干部却恐于被打成右倾,纷纷瞒报不报,中央对于人民公社依然好评连连。然而断粮却使得当年连中南海也受到影响,据时任毛泽东医生的李志绥回忆,中南海里没有了肉和油,连米和蔬菜都很少见[123]。地方上,为了按浮夸数据征购粮食,出现了抄家、强行搜粮的情况,为补足巨大的数据缺口,农民口粮也被征收[16],在浮夸数据影响下,粮食净出口从1958年的270万吨增长为1959年的420万吨。然而浮夸带来的巨大的缺口依旧无法弥补,部分人民公社为保留部分口粮和减少损失,以天灾作为借口,降低了高产量粮数。但全国范围的粮食紧张已经无法挽回。1959-61年间全国食物供应量急剧下降。1959年总供给突然下降了15%,1960和1961年只达到了1958年总供给水平的70%。由于粮食危机的压力,中国1961年进口了450万吨粮食。中国直到1966年才恢复到1958年的粮食生产水平[124]。不过中国共产党所属的高级干部其饮食均受到按级别分配的“特需供应”保护,生活影响并不大[125][126]。

饥荒和大面积非正常死亡

[编辑]

1960年1月7日至1月17日,毛泽东在上海召开中央政治局扩大会议,确定1960年钢产量为1,849万吨,粮食产量为6,000亿斤;会议是在继续“大跃进”之浓厚气氛中召开,估计形势和确定指标都不切实际[79]:163-165。3月24日至3月25日,毛泽东在天津召开中央政治局常委扩大会,反对一平二调,反对刮“共产风”等;纠“左”工作中后退,要求城乡食堂普遍化,要求城市人民公社普遍化等;提出在工业中试办托拉斯等[79]:175-181。4月,当时河南信阳地区,已开始出现大量非正常死亡;但是毛泽东却并不知道,连分管农业之中央书记处书记谭震林也了解不到真实情况[79]:182-183。从1958年冬天起,浮夸风在庐山会议后重新刮起来[79]:183。显然不是因为搞基本建设和抗旱多用粮食造成大量出现浮肿病和非正常死亡,主因还是“五风”泛滥,征购过头粮[79]:186。

1960年6月8日至6月18日,中央政治局扩大会议在上海召开,主要讨论第二个五年计划后三年之补充计划;工业规模扩大过快,大量农村劳动力流入城市,农村和城市缺粮状况日趋严重;问题是积累起来,最初被假象掩盖,一旦发现大面积问题,事情已很难办;没有棉花供应,4月上海纱厂停工;毛泽东提出要转入主动,改变被动局面,决心降低计划指标[79]:193。进入10月以后,越来越多严重情况反映给毛泽东,如一些农村饿死人等;问题使毛吃惊,毛泽东之心思和注意力更多转回到国内[79]:210。据一些文献描述,从10月开始,毛泽东开始吃素不吃肉;毛泽东对护士长说:“国家有困难了,我应该以身作则,带头节约,跟老百姓共同渡过难关,不要给肉吃,省下来换外汇。吃素不要紧。”[79]:210 毛泽东看到反映农村严重情况之报告越来越多,包括信阳事件之报告,对毛泽东震动极大;“五风”造成之损失惨重;粮食严重减产,农村中饿死逃荒死现象大量出现[79]:214。美国中央情报局在《共产中国的国内危机:至1964年》情报文件第82页中称,毛泽东本人于1961年秋在与英国陆军元帅伯纳德·蒙哥马利谈论中国大陆人口问题时,无意中谈到大饥荒死亡人数,认为1960-1961年间有超过500万人“非正常死亡”[130]。

同时经济困难使得珠三角地区大批人员出逃香港,造成了十室九空的局面,该情况由内参上报中央,震动朝野[132][133]。全国性饥荒和大面积非正常死亡接连出现,许多地方甚至发生了人吃人的惨剧[134][135]。关于具体死亡人数,至今未有精确统计数据公布,据各方估计有1500万至5500万人因此非正常死亡,这也成为人类历史上最严重的饥荒之一[3][4][5][6][7][8][136][137]。其中光是四川的非正常死亡人数就达1000万[138]。

- 中国社科院研究员、人口学专家王维志自1961-1962年起通过研究调查,认为在1959年-1961年三年里,非正常死亡大约3300万-3500万[139][140][141]。

- 1985年,法国国家人口研究所所长卡诺(G. Calot)修订之后的数据是,1958-1962年五年非正常死亡人口为2850.9万人,四年少出生3197.85万人,人口总损失6048.8万人[139][142]。

- 1986年,西安交通大学蒋正华教授接了国家计生委和国家统计局联合下达的课题,以生命表的纯统计学方式计算出死亡1700万[143]。据当年的粮食部办公厅主任周伯萍称,他和国家统计局局长贾启允、粮食部长陈国栋做了一个电话调查,得出一个死亡几千万的人数,送交周恩来审阅后周要求销毁[144]。

- 1987年,美国人口学家、美国人口普查局国际研究中心主任班尼斯特(Judith Banister)估算非正常死亡人数在3000万人左右[145]。

- 1989年,中国科学院国情分析研究小组提出,“按保守的估计,因营养不良而死亡约1500万人”(《生存与发展》第39页,科学出版社,1989年)[146][147]。

- 1996年,据学者采访披露,前中国经济体制改革研究所所长、中共高层智囊团成员陈一谘表示,体改所曾组织了一支200人的调查队伍,到各省查阅了党内文件和记录,得出大约有4300万-4600万人死于大饥荒,其中河南、安徽、四川、山东和青海5个省份的死亡人数就达到3320万[4][139]。

- 1997年,中国国家统计局局长李成瑞发文认为,蒋正华的1700万死亡数字和美国人口学家安斯利·科尔的2700万死亡数字最为可靠,两者综合考虑取死亡数字2200万人[148]。

- 2000年,原中共中央党史研究室副主任廖盖隆披露,饥荒导致的非正常死亡人数达4000万[149]。

- 2005年,前中央党校教师、独立学者余习广经过约20年的档案研究,出版《大跃进・苦日子上书集》,认为大饥荒期间非正常死亡人数达5500万[150][6]。

- 2005年,上海交通大学曹树基教授的研究认为非正常死亡人数在3250万人左右[151]。

- 2008年,中共中央党校教授林蕴晖做出结论,从1958年到1962年间,中国因大跃进运动导致的非正常死亡人数,约在3000万左右[93][5]。早在1958年非正常死亡就已出现,如四川、山东、河南、甘肃当年则高达21.11‰、个别省份则延续到1962年(四川省1958-1962年平均死亡率达34.03‰。普通死亡率则仅为7.02‰)[93]。

- 2008年,前新华社高级记者杨继绳出版《墓碑》一书,通过计算认为大饥荒饿死国人约3600万[3][152]。

- 2010年,香港大学人文学院讲座教授冯客在2010年9月出版的《毛泽东的大饥荒:1958-1962年的中国浩劫史》指出,他用了4年遍阅全国解封档案,认为大跃进造成4500万人非正常死亡[8][153]。

- 在2011年1月11日出版的《中国共产党历史》第二卷中,中国官方首次承认“1960年全国总人口比上年减少1000万”,但回避了三年大饥荒期间非正常死亡总人数[154]。

- 2012年,汕头大学医学院教授李澈发表文章,认为1959-1961三年中国大陆非正常死亡人数是3029.7万,1958-1962五年非正常死亡人数是3456.8万,并认为该结果补充和印证了此前王维志、杨继绳及曹树基、丁抒、林蕴辉等人的结论[155][5]。

- 2013年,江苏师范大学特聘数学教授孙经先在中国社会科学报发表《“中国饿死三千万”的谣言是怎样形成的?》,否认大跃进饿死上千万人口。孙经先认为,大跃进造成的死亡人数应该在250万人以下[156]。其中针对杨继绳的《墓碑》部分引发与杨继绳的论战[141][157][158][159]。

- 2014年,中国经济学家茅于轼发表论文,认为1959-1961年间中国大陆非正常死亡人数为3600万[160][161]。

国际关系

[编辑]1950年代至1960年代,毛泽东根据国际形势,实行国际战略,联合世界上一切可以联合的力量,反对美帝国主义政策[79]:191。就在同一时期,陷入意识形态相互挞伐的中苏关系公开破裂,苏共在人民公社化运动、大炼钢铁上都反对中共的政策,中共则对苏联与“帝国主义”缓和关系而不满[25]。最终苏共于1960年撤走专家、毁弃援华合约,使中国进退两难[162]。1960年7月5日至8月10日,北戴河工作会议刚进入讨论国内经济问题;苏联政府7月16日照会中国政府,决定召回在中国工作之苏联专家,而且不等中国答复,在7月25日就通知说,在中国工作之全部苏联专家都将在7月28日到9月1日期间全部撤走[79]:199-200。7月31日,在毛泽东主持下,周恩来就苏联撤走专家和外资问题向会议作报告[79]:201。会议决定,坚决缩短基本建设战线,集中力量保证重点产品、重点企业和基本建设项目;认真清理劳动力,充实农业战线,首先是粮食生产战线;会议还有一项重要决定,就是成立中央局[79]:203。毛泽东为保住颜面,以顶住“苏联大国沙文主义、老子党的压力”为借口,勒令全国人民束紧裤腰带,提前还债,争气炼钢等为号召,挽回颓势,以争取做和苏联一争高低。只是此时国力已衰弱不堪,出现的只有更大规模的非正常死亡[93]。

相关水利工程及洪灾

[编辑]

“大跃进”期间,在群众运动式的水利工程建设高潮中,全国各地处处建水库,但由于不可能每处工程都事先进行正规的库址勘察和工程设计,于是当时的水利部负责人就提出了“以蓄为主、以小型为主、以社办为主”的“三主方针”[163][164]。1958-1965年间建设水库45410座,其中210座为大型水库,部分水库如黄河三门峡水库的设计和建设获得了苏联专家提供的支持[165][166][167]。但多数水库存在严重的质量问题,还有相当一部分在开工后不久就中途停工,有的甚至成了废品[163][165],还有些水库选址不当导致没有充足的水源而干涸[168];譬如1959年7月河北省抚宁县的一场暴雨即冲毁了20座小型水库,而8月辽宁省锦州地区的一场暴雨引发洪水,冲毁了六股河上在建的10座中型水库,冲断了当时的交通命脉京沈铁路,引起全国震动[165]。在大跃进之后的1960年代和1970年代里,每年全国亦有许多粗制滥造的水库垮塌,仅1973年就垮掉了500多座,1974年又垮了300多座,1975年即发生了历史上最重大技术灾难之一“河南‘75·8’水库溃坝”[163][169][170]。还有学者认为,当时一些地区出现了水利化运动或“水利大跃进”,导致农业劳动力突然匮乏、粮食歉收,加重了大饥荒[5][165][171][172];譬如江苏省一度有约690万人在参与兴修水利(占全省劳动力总数43%)[171],安徽省则有超500万民工被迫上了水利工地[172],而山东省1959年秋冬有887万青壮年去修水库[165]。

但对于大跃进时期兴修的水利工程,存在一定争议[163][165][171][173]。1960年10月3日,陈云致信毛泽东说:“去年水利大军多了些,吃粮多了些,工程项目多了,这是今后应该注意的。但是,如无去年(包括大跃进以来)的大搞水库,今年鲁冀两省淹掉的土地不是现在的各一千多万亩,而必然是各三千多万亩。免灾所得的粮食比水利大军吃掉还多些。所以去年水利搞多了,应作为教训,但看来不宜深责。”[173] 前水利部副部长、中组部常务副部长李锐则用“灾难”二字来概括大跃进时期的水利建设[173],而大跃进时期毛泽东也听取了李锐的意见,当时未启动三峡工程[167][174]。2009年《共和国部长访谈录》一书记录,前水利部部长钱正英认为“‘大跃进’对有些地区危害很大,但也推动了山区的水利建设,在山区,以蓄为主,修建水库,是没有问题的。现在一些中小型地方办的水库,基本上都是‘大跃进’搞的,许多水库至今还在发挥作用。但是,‘大跃进’时的许多水利工程也存在不同程度的质量问题。以后在这个基础上,不断地改进、加固,还是起了很好的作用。”[175] 2009年有中国大陆学者指,学术界主流意见认为大跃进期间的“水利化运动有得有失,得大于失,成绩是主要的,但也有不少失误和值得汲取的教训”[173],但同时也有意见认为“大跃进时期的水利建设有得有失,失误太多,得不偿失;在肯定成绩的同时,强调水利建设运动中的重大失误和严重不足。”[173]

河南“75·8”水库溃坝

[编辑]

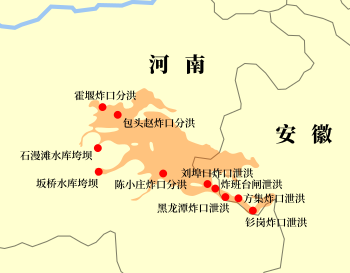

1975年8月,台风尼娜为河南等地带来暴雨,最终引致河南“75·8”水库溃坝,驻马店地区板桥、石漫滩两座大型水库,以及数十座中小型水库同时垮坝溃决,约30个县市、1,700多万亩农田被淹,1,000多万人口受灾,约24万人非正常死亡,倒塌房屋500余万间(一说680万间),冲走耕畜30.23万头、猪72万头,京广线被冲毁102公里[19][20][21][169][170]。2005年该事件被美国《探索频道》评为世界历史上最重大的人为技术灾难第一名[19][20][21][170]。

前水利电力部部长钱正英说:“这是中华人民共和国成立以来受灾面积最大、死亡人数最多的水灾,是水利工作最惨痛的教训。”[176]

2012年8月1日,中华人民共和国国务院总理温家宝在河南考察黄河防汛工作时强调,1975年8月,河南南部淮河流域受台风影响造成特大暴雨洪灾,导致板桥、石漫滩等水库垮坝,造成重大损失,我们不能忘记这个沉痛教训。这是中国国家领导人第一次明确地提及此事[177][178]。

安康特大洪灾

[编辑]

1983年7月31日,陕西省安康市发生特大洪灾,导致安康几乎全城被毁,共造成870人死亡、89,600人受灾,经济损失4亿余元人民币[179]。此次洪灾的成因除汉江流域连日大暴雨等自然因素以外,修建于大跃进时期的丹江口水库使得安康下游的河槽不断淤积抬高,最终导致了江流不畅乃至下游倒灌[22]。而丹江口水库的修建和蓄水,还人为致使包括龙城、李官桥镇以及武当山下的玉虚宫、净乐宫等等在内的文物古迹被淹没[180]。

1969年长江洪水

[编辑]此次洪灾中,安徽省桐城市邻近的汪洋水库溃坝造成至少上百人死亡。该水库兴建于1958年的“大跃进”时期,库容并不大,修建的目的主要是为了防洪与灌溉,虽然水库的坝高达到20多米,但并没有兴建相应的蓄放水闸门,水库放水主要通过开敞式溢洪道,属于低标准水库[181]。

此外,湖北省黄石市的富水水库(兴建于1958年)溢洪道一号闸失事,造成20人死亡、54人受伤,造成2.3万公顷农田受灾事,上万间房屋倒塌[182]。

各方评价

[编辑]中共官方

[编辑]1981年6月,中国共产党第十一届中央委员会第六次全体会议一致通过《关于建国以来党的若干历史问题的决议》,认为[183][184]:

由于对社会主义建设经验不足,对经济发展规律和中国经济基本情况认识不足,更由于毛泽东同志、中央和地方不少领导同志在胜利面前滋长了骄傲自满情绪,急于求成,夸大了主观意志和主观努力的作用,没有经过认真的调查研究和试点,就在总路线提出后轻率地发动了“大跃进”运动和农村人民公社化运动,使得以高指标、瞎指挥、浮夸风和“共产风”为主要标志的“左”倾错误严重地泛滥开来。...... 主要由于“大跃进”和“反右倾”的错误,加上当时的自然灾害和苏联政府背信弃义地撕毁合同,我国国民经济在1959年到1961年发生严重困难,国家和人民遭到重大损失。

中共中央副主席林彪也曾向家人表示过对毛泽东大跃进时期政策的不满,虽然公开为“三面红旗”、大跃进辩护,但私下里说毛泽东“凭空想胡来”、“说绝了,做绝了,绝则错”,并说彭德怀在1959年庐山会议给毛泽东的“万言书”是正确的,就是急了点[30][185][186]。2021年11月,中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议通过《关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》,认为[187]:

遗憾的是,党的八大形成的正确路线未能完全坚持下去,先后出现“大跃进”运动、人民公社化运动等错误,反右派斗争也被严重扩大化。面对当时严峻复杂的外部环境,党极为关注社会主义政权巩固,为此进行了多方面努力。然而,毛泽东同志在关于社会主义社会阶级斗争的理论和实践上的错误发展得越来越严重,党中央未能及时纠正这些错误。毛泽东同志对当时我国阶级形势以及党和国家政治状况作出完全错误的估计,发动和领导了“文化大革命”......

外国政府

[编辑]

前苏联领导人赫鲁晓夫在回忆录中写道:“我们感到有必要向我们自己党内解释一下这个问题,应该指出大跃进的危险性和自相矛盾的地方。尤其当西伯利亚有些地区的党委会也接受了中国人的这些做法时,我们更感到有这么做的必要。我们决定在二十一大上提出这个问题,目的是为了稳定我们七年计划的基础。在向大会作的主要报告中,我努力想加强我们党的领导人的抵制能力,不使他们受到盲目模仿中国人所采取的经济措施的诱惑。”[188][189][注 2] 而1959年,毛泽东将赫鲁晓夫讲话材料批给中联部部长王稼祥时说:“我写了几句话,其意是驳赫鲁晓夫的。将来我拟写文宣传人民公社的优越性。一个百花齐放,一个人民公社,一个大跃进,这三件,赫鲁晓夫们是反对的,或者是怀疑的。我看他们是处于被动了,我们非常主动,你看如何?这三件要向全世界作战,包括党内大批反对派和怀疑派。”[188][189][190] 此后,双方在这些问题上的斗争,成为中苏交恶以致最后分裂的一个重要原因[25][188][189]。

美国中央情报局(CIA)1961年4月的报告第1页中提到:“因为经济上的管理不善,尤其因为两年以来的恶劣天气,造成1960年的粮食产量不比1957年更多——但同比约有5千万新增人口需要喂养。大规模的饥荒似乎还未发生,但是在某些省区很多人正遭受着营养不良......‘大跃进’造成的人口迁移以及苏联专家的撤离扰乱了中国的工业化进程。”[191] 1962年5月,中情局的更新报告第1-3页中提到,由于“大跃进”等一系列拙劣激进政策、不良天气和苏联专家撤离,中国大陆出现经济混乱、外贸下降、工厂停工、科教发展受阻、工农业产量骤降,数百万人严重营养不良,出现大范围饥荒[192];同年9月,中情局的更新报告第1-2页中提到,1958年以来共产中国人口死亡率激增、出生率下降、人口增长率下降,且死亡率远超此前估计,原因是严重食物短缺所导致的营养不良、抵抗力下降以及能量流失[193]。1964年7月,中情局的更新报告第81-82页中提到,1960-61年数个受灾省份爆发了大规模民众暴动[130]:

进一步说,中国东部和北部受灾地区严重食物短缺所造成的饥荒,是导致民众暴动的基本原因。尽管共产中国的领导人极力否认饥荒发生,但各方面的大量证据显示,这一时期因营养不良而导致的疾病(如水肿和肝炎)大范围爆发,造成死亡率激增。西藏文件显示[注 3],1960-1961年冬季,中国第一军百分之十的军人有家属“非正常死亡”,佐证了周恩来于二月份所述的“生存条件艰难”。 此外,毛泽东本人认为(1961年10月在与伯纳德·蒙哥马利谈论共产中国人口问题时,无意中谈到[注 4]),1960-1961年共有超过500万人“非正常死亡”。

该中情局报告自第83页起提到,对于“大跃进”的巨大失败和其所带来的灾难性后果,中共政府试图将大部分责任归咎于自然灾害(将其称为“百年难遇”)并努力为毛泽东和中共中央脱责,但自然现象本身无法解释中国北部和东部受灾地区对政治和经济管控的崩溃;此外,亦有大批地方干部甚至省部级官员被当作“替罪羊”遭到撤职和清算,包括山东、河南、甘肃等省份的省委第一书记,以体现“毛主席永远正确”[130]。

学术界

[编辑]

- 澳大利亚历史学家罗斯·特里尔认为,“1958年是年老的毛泽东把军事精神注入政治的第一次努力的一年。”、“他把5亿农民赶进了2.4万个人民公社的集体生活之中。他不仅想使经济发展的速度加倍,而且试图改造人们的灵魂。他要让中国人民相信,革命并不是像其本身所表现出来的,是来自上面的一种压力形式,而是人们发自道德选择的绚丽花朵。”、“‘大跃进’实际上是一种发展的思想,但它不是清晰、一致同意和具体详细的发展计划。”、“‘大跃进’的整个思想讽刺意味十足,它是一位知识分子试图改造外部世界的典型的事例,这股改造世界的动力只是他一时头脑发热产生的幻想。”[195]

- 荷兰历史学家冯客认为,“胁迫、恐吓、系统性暴力构筑了大跃进的基础……这是人类历史上最大规模的一次有预谋的大屠杀。”[196] 冯客在其编著的《毛泽东的大饥荒:1958-1962年的中国浩劫史》一书中提到,根据公安部门同期整理的报告以及大跃进最后几个月中共汇编的内部报告显示,1958年到1962年期间,中国至少有4500万人非正常死亡[197]。

- 美国经济学家德怀特·珀金斯认为:“数额巨大的公共投资最终只带来非常微小的经济效益,甚至毫无效益……简而言之,大跃进是中国历史上耗费巨大的一次灾难。”[198][199]

- 历史学家宋永毅认为,“大家都知道,1962年刘少奇曾经在毛泽东游泳池畔建言,要求毛泽东改变农村政策,他说,中国各地因为人相食已死了那么多人,你我是要上书的,这意思是‘人相食’肯定被记载到历史之上。中国历史并非不曾发生‘人相食’现象,但是,历史前例总是与两种事变联系在一起。其一是天灾,...其二是发生战乱,...... 但是,不应该的是中国在1958年到1962年大跃进-大饥荒时期并无发生战争,刘少奇当时称大饥荒起因是‘三分天灾,七分人祸’,目前研究大跃进-大饥荒的学者则认为,当时是‘一分天灾,九分人祸',也就是人祸为首,这是不可饶恕的一段历史!”[200]

- 英国历史学家菲利普·肖特认为,大跃进是毛泽东在中国全面转型时期所做的乌托邦的梦,而大跃进的结果是“毛泽东史诗般努力改造中国所留下的人为废墟”[201]。

- 对于“毛泽东的理想主义”是发动大跃进的动机、大跃进的失败“不是毛泽东的个人品质问题”“大跃进的错误毛泽东虽然有责任,但更主要的是体制的缺陷”的观点,历史学家朱学勤认为,体制当时对毛泽东的狂想有本能的抵制,当时的国家主席刘少奇曾与毛泽东发生激烈争论,所以用体制或用毛泽东个人的善良愿望,来原谅三年里饿死了三千万人是说不过去的[201]。历史学家余英时认为,毛泽东也许年轻时曾经是理想主义者,但在他进入权力核心后,理想就退居其次了,而保证他的意志和领袖地位不受阻挠则成为最重要的[201]。

- 中国政治学家张鸣认为,“在那时,有关高等教育自身的跃进也是不让他人专美于前,跟土高炉炼钢铁一样,同样充满了刺激和荒诞。...... 最了不起要属武汉大学物理系,人家成立了一个攻关小组,要在短时间内破除“旧”的物理体系,把从牛顿到爱因斯坦的所有定理、公式一扫而光,在几周内‘建立世界一流的具有武大独特风格的新物理体系’。...... 历史是面镜子,时常可以从里面照见我们现在的自己。”[202][203]

参见

[编辑]注释

[编辑]- ^ 亦有观点认为,至1960年冬,随着毛泽东和中共中央开始纠正农村工作中的“左”倾错误,“大跃进”运动被停止[9][10]。

- ^ 1958年11月30日,赫鲁晓夫在与波兰领导人哥穆尔卡会谈时谈到:“中国人现在正在组织公社。在我国这在30年前就曾有过,对这个我们腻了。可是中国人嘛,就让他们去尝试吧。当他们碰得头破血流时,就会有经验了。”1958年12月4日,赫鲁晓夫与美国参议员汉弗莱在克里姆林宫谈话时表示:“公社制度今天对俄国是不适宜的。无论如何这个词是用错了,不知道为什么中国人选用了这个词,因为‘公社’一词起源于法国大革命时代,它是一种城市的而不是农村的管理形式。无论如何,中国的制度实际上是反动的。苏联很久以前就曾尝试过公社制度,但是行不通,而现在苏联采取的是物质刺激的方法。”[25]

- ^ 指中情局当时在西藏获取的军事文件。

- ^ 据中国方面记载,蒙哥马利与毛泽东见面时间为1961年9月23、24日[194]。

参考文献

[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 第六章 探索中国自己的建设社会主义的道路:三、“大跃进”、人民公社化运动和纠“左”过程中的曲折. 人民网. 《中国共产党简史》. (原始内容存档于2021-11-21) (中文).

“大跃进”运动从1957年底开始发动,1958年全面展开。...... 1961年1月,八届九中全会正式决定对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”的八字方针。这两件事表明:三年来造成严重后果的“大跃进”运动实际上已被停止,国民经济开始转入调整的新轨道。

- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 中国共产党大事记·1961年. 人民网. (原始内容存档于2024-08-06) (中文).

1月14日-18日 中国共产党八届九中全会在北京举行。... 会议正式通过对整个国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,... 这次会议,标志着党的指导思想的重要转变,表明“大跃进”的方针实际上已经停止,国民经济转入调整的轨道。

- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 储百亮. 大跃进究竟饿死多少人?. 《纽约时报》. 2013-10-17. (原始内容存档于2019-10-22) (中文).

- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 刘兆崑. 中國大饑荒時期「非正常人口死亡」研究之綜述與解讀 (PDF). 《二十一世纪》网络版. 2008年, (77). (原始内容存档 (PDF)于2024-10-09) –通过香港中文大学.

- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 贾艳敏; 朱进. 国内学者“大饥荒”问题研究述评 (PDF). 《江苏大学学报》(社会科学版). 2015年, 17 (2). doi:10.13317/j.cnki.jdskxb.2015.015. (原始内容存档 (PDF)于2024-12-02).

- ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 陈意新. 西方学术界的大跃进饥荒研究 (PDF). 香港中文大学. 《江苏大学学报》. 香港中文大学. 2015-01. (原始内容存档 (PDF)于2021-05-17) (中文).

- ^ 7.0 7.1 7.2 MENG, XIN; QIAN, NANCY; YARED, PIERRE. The Institutional Causes of China's Great Famine, 1959–1961 (PDF). Review of Economic Studies. 2015, 82 (4): 1568–1611. ISSN 0034-6527. doi:10.1093/restud/rdv016. (原始内容 (PDF)存档于2019-09-06).

- ^ 8.0 8.1 8.2 8.3 冯客. Mao's Great Famine: Ways of Living, Ways of Dying (PDF). 达特茅斯学院. (原始内容 (PDF)存档于2020-07-16).

- ^ 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 “大跃进运动”. 新华网. 新华社. (原始内容存档于2009-01-24) (中文).

- ^ 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 “大跃进”运动. 人民网. (原始内容存档于2020-07-20) (中文).

- ^ 11.0 11.1 沈志华. 也谈以“跃进”一词代替“冒进”一词从何而始. 爱思想. 2007-11-11. (原始内容存档于2022-01-07) (中文).

- ^ 12.0 12.1 12.2 胡绩伟. 宋永毅 , 编. 中国大跃进—大饥荒资料库(序). 香港中文大学. (原始内容存档于2024-07-22) (中文).

- ^ 13.0 13.1 13.2 《关于建国以来党的若干历史问题的决议》. 中华人民共和国中央人民政府. 《人民日报》. 1981-06-27. (原始内容存档于2021-06-16) (中文).

- ^ 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 武市红; 高屹. 邓小平与共和国重大历史事件(13). 人民网. 《广安日报》. 2017-08-01. (原始内容存档于2024-01-15) (中文).

- ^ 15.0 15.1 张连辉. 新中国环境保护事业的早期探索——第一次全国环保会议前中国政府的环保努力. 中华人民共和国国史网. 《当代中国史研究》. 2010-08-30. (原始内容存档于2025-02-05) (中文).

- ^ 16.0 16.1 毛泽东时代没多少腐败?. 腾讯. 2012年. (原始内容存档于2013-09-11) (中文).

- ^ 李若建. 指标管理的失败:“大跃进”与困难时期的官员造假行为. 香港中文大学. 《开放时代》. 2009年. (原始内容存档于2022-04-16) (中文).

- ^ 冯克:“导致大饥荒的因素仍然存在”. 荷兰在线中文网. 《联合早报》. 2011-10-18. (原始内容存档于2021-06-16) (中文).

- ^ 19.0 19.1 19.2 75年河南水灾:滔天人祸令十万人葬身鱼腹. 凤凰网. 2008-08-10. (原始内容存档于2020-03-30) (中文).

- ^ 20.0 20.1 20.2 江华; 喻尘. 驻马店地区:水墓:河南“75.8”特大洪水35周年祭. 香港中文大学. 《南方都市报》. (原始内容存档于2020-03-30) (中文).

- ^ 21.0 21.1 21.2 河南75·8溃坝:世界最惨垮坝惨剧. 中国网. (原始内容存档于2017-01-31) (中文).

- ^ 22.0 22.1 【追记】大水为何难以避免 1983年安康洪灾. 凤凰网. 《生活》杂志. 2007-10-22. (原始内容存档于2021-07-01) (中文).

雨水至多只是这场浩劫的成因之一。雨水之外,更重要的原因则是江流不畅。黄万里谈到,修建于1958年、位于安康下游的丹江口水库,在此前的25年使安康下游河槽不断淤积抬高,“否则洪水再大也可以从宽深的河槽里排出去” 。也就是说,洪峰来临之时,江流不畅乃至下游倒灌,是安康几个小时内水位暴涨的主要原因。

- ^ 林蕴晖. 《中华人民共和国史》卷四:烏托邦運動──從大躍進到大饑荒. 香港中文大学出版社. 2008年4月. ISBN 9789881756244 (中文(繁体)).

- ^ 高王凌. “大跃进”时期的农民行为. 《当代中国研究》. 2006年, (2). (原始内容存档于2022-04-08) (中文).

- ^ 25.0 25.1 25.2 25.3 沈志华. 苏联对“大跃进”和人民公社的反应及其结果——关于中苏分裂缘起的进一步思考 (PDF). 《二十一世纪》网络版. 2003-03, (12). (原始内容存档 (PDF)于2023-03-21) –通过香港中文大学.

- ^ 武市红; 高屹. 邓小平与共和国重大历史事件(17). 人民网. 《广安日报》. 2017-08-09. (原始内容存档于2024-06-06) (中文).

- ^ 庐山会议. 人民网. (原始内容存档于2022-04-10) (中文).

- ^ 张胜. 1959年庐山会议:众高官如何批判彭德怀?(摘自《张爱萍人生记录》). 新浪. 中国青年出版社. 2014-08-11. (原始内容存档于2022-05-01) (中文).

- ^ 1959年8月2日 庐山会议批彭黄张周“反党集团”. 凤凰网. 人民网. 2009-08-02. (原始内容存档于2011-02-19) (中文).

- ^ 30.0 30.1 林彪为何热衷毛泽东著作?当时为什么获得成功(5). 中国新闻网. 新华网. 2009-12-17. (原始内容存档于2009-12-22) (中文).

- ^ 31.0 31.1 新中国经济70年·三年困难时期与经济调整恢复|亲历者谷牧:八字方针:“大跃进”后调整政策. 经济网. 《中国经济周刊》. 2019-10-08. (原始内容存档于2025-01-05) (中文).

- ^ 32.0 32.1 周恩来揭秘:七千人大会后为何坚持“三面红旗”. 中国网络电视台. 凤凰网. 2010-12-14. (原始内容存档于2022-10-18) (中文).

- ^ 33.0 33.1 林蕴晖. 解开七千人大会谜团. 《中国青年报》. 2006-09-11. (原始内容存档于2025-01-04) (中文).

- ^ 34.0 34.1 彭厚文. 文革前“一线二线”制度是如何形成的. 人民网. 《北京日报》. (原始内容存档于2022-04-19) (中文).

第四个关节点是1962年“七千人大会”。以这次会议为起点,刘少奇实际上开始全面主持中央的党政领导工作,自此以后直至“文革”发生,毛泽东基本上退出了中共中央第一线的领导工作。这次会议有一个不为人所注意但实际上非常重要的细节,即在会议闭幕的第二天,1962年2月8日晚,毛泽东即坐专列离开北京到外地去了。刘少奇真正主持国民经济的调整工作,是从“七千人大会”开始的。毛泽东在这次会议闭幕的第二天即离开北京去外地巡视,很有可能不是偶然的,而是有意识地摆出的一种退居第二线的姿态。

- ^ 35.0 35.1 丁抒. 大跃进/大饥荒和文化大革命. 香港中文大学. 2009-04. (原始内容存档于2020-06-27) (中文).

由于在巨大的灾难面前毛以“退居二线”的名义甩手不理事务,静观刘少奇等人收拾残局。刘少奇等人在挽救共产党政权的同时客观上降低了毛的声望。相当多对毛泽东坚持极左路线不满的干部在思想上同他疏远,逐渐在刘少奇麾下集合起来。在中共高层,刘少奇的威信已逼近毛泽东。...... 在巨大的灾难面前,毛泽东自知他全力投入掀起的大跃进运动已经失败,他在经济领域已无可为。毛以“退居二线”为名甩手不理事务,静观刘、邓等人去收拾。

- ^ 36.0 36.1 历史瞬间:西方人眼中的“大跃进”. 英国广播公司(BBC). 2015-02-02. (原始内容存档于2022-02-20) (中文).

西方分析人士多数认为,正是因为大跃进政策上的失误,导致毛泽东一度被迫退居二线,而给他日后为夺回“王权”而发动的“文化大革命”打下伏笔。 而文革又再次将中国和中国人带入灾难的深渊。

- ^ 七千人大会始末 在历史节点上的风云变局. 凤凰网. 人民网. 2009-08-19. (原始内容存档于2025-01-07) (中文).

在七千人大会上,毛泽东和刘少奇对“大跃进”错误的认识分歧乃见,则成为“文革”发生的最初伏笔。

- ^ 38.0 38.1 38.2 高华. 大饥荒与四清运动的起源 (PDF). 《二十一世纪》双月刊. 2000-08, (60). (原始内容存档 (PDF)于2023-03-22) –通过香港中文大学.

- ^ 39.0 39.1 39.2 何云峰. 七千人大会上党内高层的分歧. 香港中文大学. 《史学月刊》. 2005年. (原始内容存档于2022-02-21) (中文).

- ^ 40.0 40.1 40.2 刘少奇提出两个“三七开”激怒毛泽东. 新浪. 人民网. 2014-05-09. (原始内容存档于2014-05-17) (中文).

- ^ 41.0 41.1 王海光. 四清运动:文革的预演,刘少奇厄运的开场. 搜狐. 《东方历史评论》. 2015-12-26. (原始内容存档于2016-10-11) (中文).

- ^ 杨奎松. 三反五反:资产阶级命运的终结. 凤凰网. 《中国人民共和国建国史》. 2012-09-28. (原始内容存档于2017-10-31) (中文).

- ^ 满永. “镇压反革命”与1950年代初的皖西北乡村. 香港中文大学. 《共识网》. (原始内容存档于2021-05-07) (中文).

- ^ 黄钟. 第一次镇反运动考察(含注释). 《炎黄春秋》. (原始内容存档于2020-09-21) (中文).

- ^ 宋永毅. “大跃进”是如何推动的?——政治运动造就的恐惧和造假风. 《当代中国研究》. 2009年, (1). (原始内容存档于2022-04-22) (中文).

- ^ 嵇伟. 反右50周年:大躍進和大飢荒. 英国广播公司(BBC). 2008-02-08. (原始内容存档于2009-09-29) (中文).

- ^ 47.00 47.01 47.02 47.03 47.04 47.05 47.06 47.07 47.08 47.09 47.10 47.11 47.12 47.13 47.14 47.15 47.16 47.17 中共中央文献研究室,逄先知、金冲及主编 (编). 《毛澤東傳(第四卷)》 香港第一版. 香港: 中和出版. 2011. ISBN 978-988-15116-8-3.

- ^ 丛进. 曲折发展的岁月. 人民出版社. 2009-05-01: 75–80. ISBN 9787010078649 (中文(简体)).

- ^ 毛泽东. 做革命的促进派. 1957-10-09 (中文).

- ^ 毛泽东1958年3月在成都会议上的讲话

- ^ 谭炳华:刘少奇在反冒进-反反冒进中的态度探析

- ^ 薄一波. 《深切怀念敬爱的周总理》. 《北京日报》. 1979-01-08 (中文(简体)).

有一次,毛主席见到我们,问我们大跃进是谁发明的?还很风趣地说,要颁发奖章。总理笑了笑,没有说话,同志们讲是周总理在一篇报告中提出的。

- ^ 李银桥,韩桂馨. 毛泽东和他的卫士长. 新华出版社. 2006 : 54

- ^ 54.0 54.1 中共中央文献研究室编,杨胜群主编,刘金田副主编 (编). 《鄧小平傳(1904-1974)》下卷 香港第一版. 香港: 中和出版. 2014. ISBN 978-988-8284-56-6.

- ^ 罗平. “大跃进”口号是如何提出的. 合肥晚报转自《农村人民公社史》. 2003-11-06 [2009-06-18]. (原始内容存档于2009-11-06) (中文(简体)).

- ^ 毛泽东. 在莫斯科共产党和工人党代表会议上的讲话(一九五七年十一月十八日). 中共中央文献研究室 (编). 毛泽东文集. 北京: 人民出版社. 1993.

我国今年有了五百二十万吨钢,再过五年,可以有一千万到一千五百万吨钢;再过五年,可以有二千万到二千五百万吨钢;再过五年,可以有三千五百万到四千万吨钢。当然,也许我在这里说了大话,将来国际会议再开会的时候,你们可能批评我是主观主义。但是我是有相当根据的。我们有很多苏联专家帮助我们。中国人是想努力的。中国从政治上、人口上说是个大国,从经济上说现在还是个小国。他们想努力,他们非常热心工作,要把中国变成一个真正的大国。赫鲁晓夫同志告诉我们,十五年后,苏联可以超过美国。我也可以讲,十五年后我们可能赶上或者超过英国。

- ^ 薄一波. (二)全民大办钢铁的由来. 人民网. 《若干重大决策与事件的回顾》(中共党史出版社). 2008-05-07. (原始内容存档于2012-03-03) (中文).

- ^ 《建国以来毛泽东文稿卷七》中央文献出版社 P278

- ^ 59.0 59.1 共和国的足迹——1958年:“急急忙忙往前闯”. 中华人民共和国中央人民政府. 新华社. 2009-08-10. (原始内容存档于2024-11-30) (中文).

- ^ 60.0 60.1 60.2 中国共产党大事记·1958年. 人民网. (原始内容存档于2024-08-06).

- ^ 李志绥. The Private Life of Chairman Mao. Random House Publishing Group. 2011-06-22: 272–274,278页. ISBN 978-0-307-79139-9. (原始内容存档于2015-03-15).

- ^ 李志绥. 第二篇 一九五七年--一九六五年. 《毛澤東私人醫生回憶錄》. (原始内容存档于2021-02-11).

- ^ Fred Harding. Breast Cancer: Cause, Prevention, Cure. Tekline Publishing. 2006年: 381页. ISBN 978-0-9554221-0-2. (原始内容存档于2014-06-27).

- ^ 大跃进时期湖南某右派因饥饿抓吃生米被逼自杀. 凤凰网. 《快乐老人报》. 2012-04-30. (原始内容存档于2013-12-02).

- ^ 65.0 65.1 当年“卫星吹上天”. 湖北省人民政府. 2022-06-22 (中文).

- ^ 66.0 66.1 66.2 1958年6月8日 大跃进运动放出第一颗亩产卫星. 西安邮电大学. 人民网. 2015-08-15. (原始内容存档于2025-02-05).

- ^ 67.0 67.1 67.2 67.3 “大跃进”中毛泽东相信亩产万斤吗?. 凤凰网. 《南方都市报》. 2009-07-27. (原始内容存档于2023-01-06) (中文).

- ^ 68.0 68.1 新中国“口号记忆”:人有多大胆 地有多大产. 凤凰网. 2009-10-08. (原始内容存档于2024-12-08) (中文).

- ^ 党史上的今天(8月27日). 中华人民共和国中央人民政府. 人民网. 2007-09-06. (原始内容存档于2025-02-05) (中文).

- ^ 李肃. 1949之后:吹破牛皮的年代. 美国之音. 2008-04-11. (原始内容存档于2024-12-04) (中文).

- ^ 李若建. 指标管理的失败:“大跃进”与困难时期的官员造假行为 (PDF). 复旦大学. (原始内容 (PDF)存档于2014-12-13) (中文).

- ^ 大跃进运动中郫县放水稻高产卫星的内幕. 成都市党史网. 2007-08-01. (原始内容存档于2007-09-30) (中文).

- ^ 高产卫星列表 关于大跃进的注解. 香港中文大学. (原始内容存档于2007-08-27).

- ^ 见人民日报1958年8月1日至9月5日版

- ^ 人民日报,1959年8月11日;何立波. 徐水县“大跃进”始末. 中国共产党新闻网转自《党史纵览》. [2010-02-13]. (原始内容存档于2010-03-13) (中文(简体)).

- ^ 1958年9月18日《人民日报》

- ^ 秦程节. 毛泽东与大跃进时期的“浮夸风”. 《燕山大学学报(哲学社会科学版)》. 2007年, 8 (4): 87–91. (原始内容存档于2020-06-27) –通过维普.

- ^ 78.0 78.1 王香平. 高指标浮夸风 毛泽东为何说要"留有余地" (2). 凤凰网. 人民网. 2012-05-29. (原始内容存档于2025-02-05) (中文).

- ^ 79.00 79.01 79.02 79.03 79.04 79.05 79.06 79.07 79.08 79.09 79.10 79.11 79.12 79.13 79.14 79.15 79.16 79.17 79.18 79.19 79.20 79.21 79.22 79.23 79.24 79.25 中共中央文献研究室,逄先知、金冲及主编 (编). 《毛澤東傳(第五卷)》 香港第一版. 香港: 中和出版. 2011. ISBN 978-988-15116-8-3.

- ^ 毛泽东. 党内通信. 新华网. 人民网. 1959-04-29. (原始内容存档于2013-04-28) (中文).

- ^ 钱学森. 粮食亩产量会有多少. 《炎黄春秋》. 《中国青年报》. 1958-06-16. (原始内容存档于2024-04-25) (中文).

- ^ 李鹿. 不一样的钱学森:说话伤人 吹捧大跃进(1). 人民网. 《文史参考》. 2011年. (原始内容存档于2019-07-13) (中文).

- ^ 朱玲. 大跃进时代:钱学森告诉毛泽东亩产可达4万斤?. 搜狐. 华声在线. 2014-10-31. (原始内容存档于2019-10-25) (中文).

- ^ 惠风(原作者:李鹿). 钱学森另一面:吹捧大跃进 中伤张爱萍. 多维新闻. 《文史参考》. 2017-11-22. (原始内容存档于2019-04-23) (中文).

- ^ 李锐. 《大跃进亲历记》. 上海远东出版社. 1996年. ISBN 9787806132180 (中文(简体)).

- ^ 建国以来重要文献选编·卷十二:湖北省委关于省委扩大会议的情况报告. 1959-04-26: 296–305 (中文(简体)).

- ^ 陶铸与反瞒产运动. 《河南日报》. 《河南商报》. 2006-12-10. (原始内容存档于2014-12-15) (中文).

- ^ 88.0 88.1 湖北经济工作会议上地县委书记等对若干问题的看法. 内部参考. 1959-07-08 (中文).

- ^ 天津和平区干部在讨论中央“六一”指示是谈出“七大埋怨”. 内部参考. 1959-06-21 (中文).

- ^ 天津进行经济宣传的收获和各个阶层暴露出来的问题. 内部参考. 1959-07-08 (中文).

- ^ 91.0 91.1 中国共产党八届八中全会简介(庐山会议). 人民网. (原始内容存档于2022-10-20) (中文).

- ^ 彭德怀. 1959年庐山会议彭德怀上毛泽东万言书全文. 中华人民共和国国史网. 2010-07-02. (原始内容存档于2025-01-12) (中文).

- ^ 93.0 93.1 93.2 93.3 93.4 林蕴晖. 国史札记. 东方出版中心. 2008年10月: 279– 282. ISBN 9787801868923 (中文(简体)).

- ^ 94.0 94.1 94.2 武市红; 高屹. 邓小平与共和国重大历史事件(17). 人民网. 《广安日报》. 2017-08-09. (原始内容存档于2024-06-06) (中文).

- ^ 95.0 95.1 95.2 薄一波. (四)“反右倾”的严重后果. 人民网. 《若干重大决策与事件的回顾》(人民出版社). 2008-05-07. (原始内容存档于2012-03-06) (中文).

- ^ 胡绳. 《中国共产党七十年》. 中共党史出版社. 1991年: 379、395. ISBN 7801363396 (中文(简体)).

- ^ 丛进. 《曲折发展的岁月》. 河南人民出版社. 2004-01-01: 228. ISBN 9787215006140 (中文(简体)).

- ^ 薛暮桥. 《薛暮桥回忆录》. 天津人民出版社. 2006-01-01: 265. ISBN 9787201025650 (中文(简体)).

- ^ 1960年7月5日至8月10日 中央举行工作会议,研究国际问题和国内经济调整问题. 中华人民共和国国务院新闻办公室. 人民网. 2011-07-05. (原始内容存档于2021-02-21) (中文).

- ^ 七千人大会始末 在历史节点上的风云变局. 凤凰网. 人民网. 2009-08-19. (原始内容存档于2025-01-07) (中文).

在七千人大会上,毛泽东和刘少奇对“大跃进”错误的认识分歧乃见,则成为“文革”发生的最初伏笔。

- ^ 101.0 101.1 101.2 薄一波. 《若干重大决策与事件的回顾》(下). 中共中央党校出版社. 1993年6月版: 1026-1029. ISBN 7503507861 (中文(简体)).

- ^ 张素华. 二十一人报告起草委员会也起波澜//变局·七千人大会始末.

- ^ 孙中华. 刘少奇“三分天灾,七分人祸”提法的由来 (2). 《党史博采》. 2007年, (第4期). ISSN 1006-8031. (原始内容存档于2020-06-22) –通过人民网.

- ^ 104.0 104.1 张素华. 七千人大会上刘少奇说过什么触怒了毛泽东. 凤凰网. 《文史博览》. 2011-01-11. (原始内容存档于2017-10-26) (中文).

- ^ 张素华. 《变局:七千人大会始末》. 中国青年出版社. 2006-06-01: 147. ISBN 9787500667926 (中文(简体)).

- ^ 毛泽东. 在扩大的中央工作会议上的讲话. 马克思主义文库. 1962-01-30. (原始内容存档于2025-01-01) (中文).

- ^ 107.0 107.1 变局·七千人大会始末. 搜狐. 中国青年出版社. (原始内容存档于2014-11-25) (中文).

- ^ 张金才. 陈云与西楼会议. 中共中央党史和文献研究院. 2012-10-31. (原始内容存档于2025-02-11) (中文).

- ^ 吕连仁. 毛泽东与刘少奇政见分歧的由来. 山东大学政党研究所. 2011-01-08. (原始内容存档于2020-06-29) (中文).

- ^ 110.0 110.1 李彦春. 七千人大会的现代启示录. 《炎黄春秋》. (原始内容存档于2019-11-17) (中文).

- ^ 国防大学党史党建政工教研室编. 《中共党史参考资料》第二十三册. : 131–132 (中文(简体)).

- ^ 周恩来,《关于调整一九五九年国民经济计划主要指标和进一步开展增产节约运动的报告》,1959年8月26日,第二届全国人民代表大会常务委员会第五次会议

- ^ 李锐. 《大跃进亲历记》. 上海远东出版社. 1996年: 234. ISBN 9787806132180 (中文(简体)).

- ^ 当前全国钢铁生产为什么没有完成计划?. 内部参考. 1959-02-21 (中文).

- ^ 新中国时期濒临生死存亡的生态环境. 凤凰网. 2010-12-29. (原始内容存档于2025-02-05) (中文).

- ^ 熊卫民. 麻雀虽小,却可能挡住太阳的光辉——毛泽东时代的公共决策. 知识分子. 2016-04-02. (原始内容存档于2022-04-25) (中文).

- ^ 王传业. (31)在“大跃进”的狂热日子里. 香港中文大学. (原始内容存档于2021-10-21).

- ^ Tim Luard. China follows Mao with mass cull. 英国广播公司(BBC). 2004-01-06. (原始内容存档于2022-04-30) (英国英语).

- ^ Kreston, Rebecca. Paved With Good Intentions: Mao Tse-Tung's “Four Pests” Disaster. 《发现》杂志. 2014-02-26. (原始内容存档于2021-11-20) (英语).

- ^ 当代中国财政. : 158 (中文(简体)).

- ^ 薄一波. 若干重大决策与事件的回顾·下卷. 中共中央党校出版社. 1993: 884 (中文(简体)).

- ^ 陈如龙 等. 当代中国的财政. 中国社会科学出版社. 1988: 185 (中文(简体)).

- ^ 李志绥. 《毛泽东私人医生回忆录》. 台湾时报文化出版社. 1994年: 32. ISBN 957131434X (中文).

- ^ 林毅夫; 杨涛. 食物供应量、食物获取权与中国1959-61年的饥荒. 香港中文大学. 《经济学杂志》. 2000年. (原始内容存档于2022-04-24) (中文).

- ^ 三年困难时期的特殊解饿法:康复粉和人造肉. 凤凰网. 《中国生活记忆》(中国轻工业出版社). 2009-10-23. (原始内容存档于2017-08-06) (中文).

- ^ 中共中央转发齐燕铭关于对在京高级干部和高级知识分子特需供应的报告的指示. 中国经济网. 新华网. 2007-06-11. (原始内容存档于2024-08-13) (中文).

- ^ 冯翔. 纪录片《大堡小劳教》寻访的一段历史. 《南方周末》. 2013-05-30. (原始内容存档于2022-08-25) (中文).

- ^ 冯翔. 1957年四川将流浪儿童送农场劳教59年饿死2600人. 凤凰网. 《老年生活报》. (原始内容存档于2018-06-13) (中文).

- ^ 中国劳教黑暗的一页:大堡小劳教. 法国国际广播电台. 2013-11-24. (原始内容存档于2020-11-26) (中文).

- ^ 130.0 130.1 130.2 COMMUNIST CHINA'S DOMESTIC CRISIS: THE ROAD TO 1964 (PDF). 美国中央情报局(CIA). 1964-07-31. (原始内容存档 (PDF)于2017-05-16) (英语).

- ^ Dicker, Daniel; Nguyen, Grant; Abate, Degu; Abate, Kalkidan Hassen; Abay, Solomon M; Abbafati, Cristiana; Abbasi, Nooshin; Abbastabar, Hedayat; Abd-Allah, Foad; Abdela, Jemal; Abdelalim, Ahmed. Global, regional, and national age-sex-specific mortality and life expectancy, 1950–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. 《柳叶刀》. 2018-11-10, 392 (10159). ISSN 0140-6736. doi:10.1016/S0140-6736(18)31891-9.

- ^ 尹洁. 陈秉安:直面“大逃港”是一个进步. 人民网. 《环球人物》. 2014年. (原始内容存档于2025-01-08) (中文).

- ^ 林天宏. 学者记录深圳30年大逃港 百万内地人曾越境香港. 新浪. 《中国青年报》. 2010-12-08. (原始内容存档于2025-02-05) (中文).

- ^ DIDI KIRSTEN TATLOW. 記錄大饑荒人相食的慘劇. 《纽约时报》. 2012-09-17. (原始内容存档于2013-10-23) (中文).

- ^ 丁抒. 人祸. 《炎黄春秋》. 九十年代杂志社. (原始内容存档于2013-10-05) (中文).

- ^ Vaclav Smil. China's great famine: 40 years later. The BJM (《英国医学杂志》). 1999-12-18, 319: 1619–1621. (原始内容存档于2019-12-30).

- ^ Felix Wemheuer. Dikötter, Frank , 编. SITES OF HORROR: MAO'S GREAT FAMINE [with Response]. The China Journal. 2011, (66): 155–164. ISSN 1324-9347. (原始内容存档于2020-07-27).

- ^ 林雪. “大跃进”带来大灾难 (PDF). 维普. 《老年健康》. 2006年. (原始内容 (PDF)存档于2007-09-28) (中文).

- ^ 139.0 139.1 139.2 杨继绳. 1958—1962中国的大饥荒. 天则经济研究所. 2013-09-27. (原始内容存档于2022-04-18) (中文).

- ^ 杨继绳:《墓碑》是黄色书籍吗?. 法国国际广播电台. 2010-09-08. (原始内容存档于2024-05-21) (中文).

- ^ 141.0 141.1 楊繼繩回應大饑荒「謠言」說. 《纽约时报》. 2012-09-17. (原始内容存档于2016-11-29).

- ^ Mi Hong; Yang Mingxu; Jia Ning. A Study of Population Change Led by China's Great Famine (1958-1961)——based on modified Lee-Carter model (PDF). International Union for the Scientific Study of Population. 2012. (原始内容存档 (PDF)于2023-07-30).

- ^ 蒋正华; 李南. 中国人口动态估计的方法和结果 (PDF). 《西安交通大学学报》. 1986, (3). (原始内容 (PDF)存档于2012-07-03).

- ^ 杨继绳. 讲堂78期实录:杨继绳 1958-1962—中国大饥荒. 腾讯. 2010-08-27. (原始内容存档于2010-09-13) (中文).

- ^ Judith Banister. China's Changing Population. Stanford University Press. 1987年: 85. ISBN 978-0-8047-1887-5. (原始内容存档于2014-06-27).(英文)

- ^ 洪振快. 有关大饥荒的新谬说(二). 《炎黄春秋》. (原始内容存档于2020-07-19) (中文).

- ^ 走近大家胡鞍钢:山河频入梦【2】. 人民网. 《光明日报》. 2013-04-18. (原始内容存档于2022-04-11) (中文).

- ^ 李成瑞. 《‘大跃进’引起的人口变动”》. 《中共党史研究》 (北京). 1997年, (第2期). (原始内容存档于2013-05-13).

- ^ 洪振快. 有关大饥荒的新谬说(二). 《炎黄春秋》. (原始内容存档于2020-07-19) (中文).

- ^ 余习广. 大躍進・苦日子上書集. 时代潮流出版社. 2005. ISBN 978-988-98549-9-7 (中文).

- ^ 曹树基. 大饥荒:1959-1961年的中国人口. Hong Kong: 时代国际出版. 2005. ISBN 9789889828233. (原始内容存档于2016-02-11). An excerpt is published as: 曹树基. 1959-1961年中国的人口死亡及其成因. 中国人口科学. 2005, (1) [2021-12-19]. (原始内容存档于2021-12-03).

- ^ 杨继绳. 中国为何无法直面大饥荒?. 《纽约时报》. 2012-11-26. (原始内容存档于2019-10-22) (中文).

- ^ 學者新結論:4500萬中國人死於大饑荒. 美国之音. 2011-09-29. (原始内容存档于2014-02-02) (中文).

- ^ 中共中央党史研究室. 中国共产党历史 第二卷. 北京: 中共党史出版社. 2011: 563. ISBN 978-7-5098-0950-1.

- ^ 李澈. 大饥荒年代非正常死亡的另一种计算. 《炎黄春秋》. 2012年, (7). (原始内容存档于2025-02-10) –通过钛学术.

- ^ 孙经先. 关于我国20世纪60年代人口变动问题的研究. 马克思主义研究. 2011, (6): 62–75.

- ^ 孙经先. “饿死三千万”不是事实. 《中国社会科学报》. 2013-08-23. (原始内容存档于2013-10-16).

- ^ 孙经先. “中国饿死三千万”的谣言是怎样形成的?. 《中国社会科学报》. 2013-09-09. (原始内容存档于2014-02-03).

- ^ 杨继绳. 脱离实际必然走向谬误. 爱思想. 2012-09-24. (原始内容存档于2019-04-26).

- ^ 茅于轼. Lessons from China's Great Famine (PDF). Cato Journal. 2014年, 34 (3): 第485-486页. (原始内容存档 (PDF)于2025-01-14) –通过加图研究所.

- ^ 茅于轼. The Great Famine of China (1959-1961) and the Lesson to Learn. 天则经济研究所. 2014-05-04. (原始内容存档于2022-07-28) (英语).

- ^ 1960年苏联撤走在华专家 中苏关系走向破裂. 凤凰网. 凤凰卫视. 2013-08-29. (原始内容存档于2024-06-11) (中文).

- ^ 163.0 163.1 163.2 163.3 陈实. 为什么中国至今水旱灾害无穷?──简评50年来的中国水利工作. 《当代中国研究》. 2002年, (4). (原始内容存档于2022-06-21).

- ^ 王瑞芳. “大跃进”运动前后“三主”治水方针的形成与调整. 中华人民共和国国史网. 2013-03-12. (原始内容存档于2025-02-05) (中文).

- ^ 165.0 165.1 165.2 165.3 165.4 165.5 李克军. 如何评价大跃进时期的农田水利建设. 中国乡村发现. 湖南师范大学. 2017-08-25. (原始内容存档于2025-02-05) (中文).

- ^ 苏联援建系列之一 三门峡水利工程刻下的苏联印记. 新浪. 《大河网》. 2007-05-12. (原始内容存档于2025-02-05) (中文).

- ^ 167.0 167.1 李锐. 对历史负责到底:回忆三峡工程上马过程的始末. 《当代中国研究》. 1999年, (3). (原始内容存档于2021-11-05).

- ^ 中国数万水库问题如“定时炸弹”. 美国之音. 2007-04-23. (原始内容存档于2021-01-25) (中文).

- ^ 169.0 169.1 世界最大垮坝惨剧:1975年驻马店水库溃坝事件. 凤凰网. 《南方周末》. 2007-03-08. (原始内容存档于2020-03-26) (中文).

- ^ 170.0 170.1 170.2 75·8板桥水库溃坝 20世纪最大人类技术灾难. 凤凰网. 凤凰卫视. 2012-09-03. (原始内容存档于2020-06-25) (中文).

- ^ 171.0 171.1 171.2 赵筱侠. 「水利大躍進」的歷史考察—以江蘇省為例 (PDF). 《二十一世纪》双月刊. 2018年, (168). (原始内容存档 (PDF)于2025-01-12) –通过香港中文大学.

- ^ 172.0 172.1 陈意新. 安徽和江西两省“大跃进”及饥荒的比较研究. 《当代中国研究》. 2009年, (1). (原始内容存档于2024-12-10).

- ^ 173.0 173.1 173.2 173.3 173.4 王瑞芳. 大跃进时期农田水利建设得失问题研究. 中华人民共和国国史网. 2009-09-05. (原始内容存档于2025-02-05) (中文).

- ^ 大跃进时期 李锐如何说服毛泽东放弃建设三峡工程. 凤凰网. 2011-06-08. (原始内容存档于2025-02-05) (中文).

- ^ “排大国”和“蓄小群”. 中国改革信息库. 《共和国部长访谈录》(三联书店). 2009-10-01. (原始内容存档于2025-02-05) (中文).

- ^ 舒云. 1975年中央紧急救援驻马店水灾内幕. 新浪. 《青年参考》. 2007-08-29. (原始内容存档于2012-09-01) (中文).

- ^ 温家宝考察河南防汛 称不能忘板桥水库垮坝教训. 中国网. 《新京报》. 2012-08-02. (原始内容存档于2020-03-02) (中文).

- ^ 冯明文. 75·8洪水 官网首度公开称失事. 中国经济网. 《法制晚报》. 2014-04-25. (原始内容存档于2020-06-16) (中文).

- ^ 7月31日 再忆1983年安康特大洪灾 一座城市的灭顶之灾(组图). 人民网. 《华商报》、《三秦都市报》. 2014-07-31. (原始内容存档于2020-12-17) (中文).

- ^ 消失的古城均州与净乐宫. 搜狐. 《新京报》. 2004-08-30. (原始内容存档于2005-05-16) (中文).

- ^ 吴鹏森(先后担任安徽师范大学、华东师范大学和上海政法学院社会学教授). 【桐城记忆】1969年发大水. 搜狐. 2018-10-08. (原始内容存档于2021-07-27) (中文).

水库兴建于1958年,显然是大跃进的产物。汪洋水库的库容并不大,兴修的目的主要是为了防洪与灌溉。虽然水库的坝高达到20多米,但并没有兴建蓄放水的闸门,水库放水主要通过开敞式溢洪道。这样低标准的水库,在汛期到来之前,理当提前预作准备,腾出相应的库容。但显然,水库方没有做到这一点,或者说做得很不够。如果考虑到当时正值“文革”高潮期,全国各行各业都在停工停产,这种情况也可以理解。然而,洪水是无情的,它可不管你处于“文革”时期或者其他什么特殊时期。水库突然垮坝后,庞大的库容倾盆而下,一泄数十里。可怜沿途的老百姓,在毫不知情的情况下,突然陷入了灭顶之灾。

- ^ 李兰 等. 暴雨诱发富水流域洪涝灾害风险研究. 《暴雨灾害》. 2017年, 36 (1): 60-65. (原始内容存档于2021-07-27).

《富水水库志》①42~43页记载, 因1号闸门失控, 最大泄洪量达到4 000 m3/s, 致水库以下的富水、星潭、排市、率州、城关(已改名兴国镇)等地的沿河两岸农田房屋被淹, 渍涝成灾, 全县受灾面积约23×103 hm2。无收面积16×103 hm2。倒塌房屋10 156间, 毁坏塘堰堤垸等561处, 死亡20人, 伤54人。

- ^ 关于建国以来党的若干历史问题的决议(一九八一年六月二十七日中国共产党第十一届中央委员会第六次全体会议一致通过). 人民网. 《人民日报》. 1981-06-27. (原始内容存档于2008-03-09) (中文).

- ^ 关于建国以来党的若干历史问题的决议 (1981年6月27日中国共产党第十一届中央委员会第六次全体会议通过). 中华人民共和国审计署. 人民网. 1981-06-27. (原始内容存档于2020-07-03) (中文).

- ^ 探索:林彪为何敢在庐山会议为彭德怀作证?. 凤凰网. 2008-11-10. (原始内容存档于2009-02-16) (中文).

- ^ 高華教授"第二講: 再探林彪事件", (原始内容存档于2023-04-29) (中文)

- ^ 中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议(全文). 中华人民共和国中央人民政府. 2021-11-16. (原始内容存档于2024-01-18) (中文).

- ^ 188.0 188.1 188.2 赫鲁晓夫对中国“大跃进”运动的批评(摘自《百年潮》). 凤凰网. 人民网. 2009-08-19. (原始内容存档于2009-08-22) (中文).

- ^ 189.0 189.1 189.2 赫鲁晓夫公开指出中国“大跃进”危险性(摘自《百年潮》). 搜狐. 人民网. 2013-11-20. (原始内容存档于2024-02-05) (中文).

- ^ 毛泽东. 给王稼祥的信. 马克思主义文库. 1959-08-01. (原始内容存档于2023-11-11) (中文).

- ^ The Economic Situation in Communist China (PDF). 美国中央情报局(CIA). 1961-04-04. (原始内容 (PDF)存档于2013-02-11) (英语).

- ^ PROSPECTS FOR COMMUNIST CHINA (PDF). 美国中央情报局(CIA). 1962-05-02. (原始内容存档 (PDF)于2019-01-03) (英语).

- ^ THE RISING DEATH RATE IN COMMUNIST CHINA (PDF). 美国中央情报局(CIA). 1962-09-24. (原始内容 (PDF)存档于2019-07-09) (英语).

- ^ 毛泽东被开除党籍后作词《西江月.井冈山》. 新华网. 2008-04-19. (原始内容存档于2024-02-24).

- ^ 罗斯·特里尔著,胡为雄,郑玉臣译.毛泽东传[M].北京:中国人民大学出版社,2006:345,318-319,320,331.

- ^ 冯客. 《毛澤東的大饑荒:1958-1962年的中國浩劫史》. 由郭文襄; 卢蜀萍; 陈山翻译. 台北市: 印刻文学. 2012-01-16. ISBN 978-986-6135-71-2.

Frank Dikötter. Mao's Great Famine: The History of China's Most Devastating Catastrophe, 1958-1962. Bloomsbury Publishing. 2010-10-01. ISBN 978-0-8027-7928-1. - ^ 学者新结论:4500万中国人死于大饥荒. 美国之音. 2011-09-30. (原始内容存档于2023-09-28) (中文).

- ^ 历史瞬间:西方人眼中的“大跃进”. 英国广播公司(BBC). 2015-02-02. (原始内容存档于2023-11-17) (中文).

- ^ Mauldin, John. The People's Republic of Debt. 《福布斯》. 2015-06-16. (原始内容存档于2024-02-11) (英语).

- ^ 宋永毅在洛揭露人相食惨剧(组图,视频). 自由亚洲电台. 2012-04-06. (原始内容存档于2012-04-09) (中文).

- ^ 201.0 201.1 201.2 第四辑:乌托邦祭. 英国广播公司(BBC). 2001-09-17. (原始内容存档于2003-12-24) (中文).

- ^ 张鸣. 高等教育大跃进:到处是大学遍地是教授(选自《大历史的边角料》). 凤凰网. 陕西人民出版社. 2009-08-13. (原始内容存档于2024-02-12) (中文).

- ^ 张鸣. 曾经有过的高教大跃进. 爱思想. 2011-12-12. (原始内容存档于2020-01-07) (中文).

拓展阅读

[编辑]- 钱学森:《农业中的力学问题》,发表于《知识就是力量》1959年第8–9期合刊

- 王凡:《田家英之死》,《羊城晚报》,2010年10月9日。

- 萧冬连:《求索中国:文革前十年史》,红旗出版社,北京,1999年。《共和国年轮(1961)》,河北人民出版社,石家庄,2001年。

- 李锐:《大跃进亲历记》,上海远东出版社,1996年首版;南方出版社,海口,1999年再版。《庐山会议实录》,北京春秋出版社、长沙湖南教育出版社,1989年;郑州河南人民出版社1994年再版。

- 谢春涛:《大跃进狂潮》,河南人民出版社,郑州,1990年。《庐山风云》,中国青年出版社,北京,1996年。

- Roderic MacFarquhar:《文化大革命的起源第二卷·大跃进(1958-1960)》,河北人民出版社,石家庄,1989年。(英文版于1982年出版)

- 丁抒:《人祸》(1988-1989年在香港《九十年代》连载)2005年《九十年代》杂志社出版单行本。

- 曹树基:《大饥荒:1959——1961年的中国人口》时代国际出版有限公司,香港,2005年。

- 贾斯柏·贝克,姜和平译:《饿鬼:毛时代大饥荒揭秘》,明镜出版社,香港,2005年。

- 费利克斯·格林. A Curtain of Ignorance: China: How America Is Deceived. (London: Jonathan Cape,1965)

- Mao: The Unknown Story(中文版《毛泽东:鲜为人知的故事》开放出版社,香港,2006)

- 杨继绳:《墓碑——中国六十年代大饥荒纪实》,原题《永久的墓碑》,2008年香港出版。(英法德日文版于2012年出版)

- 杨继绳:《关于大饥荒年代人口损失的讨论》,《炎黄春秋》2014年第9期第77页,炎黄春秋杂志社出版

- 东夫:《麦苗青菜花黄─大饥荒川西纪事》,田园书屋,香港,2008年出版。

- 乔培华:《信阳事件》,开放出版社,香港,2009年出版。