天津日租界

天津日租界 天津日本租界 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1898年-1945年 | |||||||||

天津日租界 | |||||||||

| 常用語言 | 日語、漢語 | ||||||||

| 政府 | 日本總領事館 天津日本居留民團 | ||||||||

| 歷史時期 | 清朝/中華民國 | ||||||||

• 天津日本租界條款 | 1898年8月29日 | ||||||||

• 簽訂租界條款 | 1898年8月29日 | ||||||||

• 移交汪精衛政權 | 1942年3月29日 | ||||||||

• 國民政府接收 | 1945年11月24日 | ||||||||

| |||||||||

| 今屬於 | |||||||||

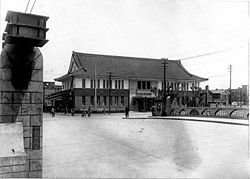

天津日租界(日語:天津日本租界),是日本政府於清朝晚期在天津的九國租界之一,同時也是近代中國日本在華租界中最大和惟一較繁榮的日租界,租界內建築的繁華程度「已經超過部分日本內地的中等城市」[1]。

天津日租界位於天津老城東部、海河以南,最初面積0.34平方公里,後經多次擴展,至1938年總面積達1.5平方公里左右。天津日租界是在《天津日本租界條款》《天津日本租界續立條款》等不平等條約基礎上設立的,是日本在中國境內最重要的租界之一,也是當時日本在華北政治、經濟與軍事影響力的重要體現[2]。

天津日租界擁有獨立於中國政府的司法與警察權,設有獨立的行政機構。日本駐天津總領事館領導下的日本警察署、日本駐屯軍等和天津日本居留民團、天津共益會等僑民自治機構構成了日租界內的治理體系。日租界內設有日本銀行、學校、醫院、佛寺、商會及大量工業企業,成為當時日本僑民在中國北方聚居與活動的中心。

天津日租界除日本僑民外,還吸引了一批親日權貴入住,如溥儀、段祺瑞、陸宗輿、曹汝霖、鄭孝胥、高凌霨等,成為遜清皇室流亡小朝廷的所在地。1931年11月,為扶持滿洲國傀儡政權,天津特務機關長土肥原賢二在天津日租界策劃並實施了天津事變,將居住於日租界張園的溥儀秘密護送至東北。

天津日租界存在時間為1898年至1945年。1943年1月9日,為搶在英美之前主動交還租界以爭取政治主動權,日本簽署《日華關於交還租界及撤廢治外法權之協定》,將天津日租界形式上交換汪精衛政權,改名為「興亞第一區」[3]。1945年日本戰敗投降後,中華民國國民政府收復淪陷區並宣布收回天津日租界,並組織清理敵產[4]。

1949年之後,原天津日租界的房產轉為公有,重新分配為政府、企業,亦有院落由居民雜居。隨着天津城市的發展,原天津原日租界雖然地處城市中心地帶,但長期未獲足夠重視,面臨衰落的困境,2011年,原天津日租界區域被納入鞍山道歷史文化街區保護規劃,目前該區域保留有部分建築被列入重點保護與特殊保護風貌建築。

歷史

[編輯]劃定與擴充

[編輯]

日本在天津設立租界的歷史始於甲午戰爭後。1896年10月19日,清朝總理各國事務大臣榮祿、欽差大臣張蔭桓與日本特命全權大臣林董、敦信在北京簽訂簽訂《公立文憑》第三款規定,「中國政府亦允,一經日本政府咨請,即在上海、天津、廈門、漢口等處設日本專管租界」[5]:686。這一條款為日本在天津設立租界提供了法律基礎。

1896年11月22日,日本駐華公使矢野文雄到天津與北洋大臣、直隸總督王文韶面商設立租界之事[6]。此後圍繞租界的設立,兩國開始了近兩年的交涉。1897年10月17日,日本政府正式照會中國政府,提出設立日租界的地界。

1898年8月29日,中日雙方簽訂了《天津日本租界條款》和《另立文憑》,其中第三款規定:「允許日本在天津設立專管租界。」其租界定為:「東界以福音堂之北界起,沿河至溜米廠、邢家木廠之北橫街河沿止,計長八十五丈;南界由福音堂之北界起,劃一直線向西至土牆止,距英新界一百五十丈;北界由溜米廠、邢家木廠之北橫街河沿起,現有道路繞出屋後空地計零丈,向西直至現有道路,迤邐向西至海光寺東南角河溝外,順路抵土牆止。所有沿路之界址,均留地三丈,以備築路展寬之用。再由該處土牆迤下至南界計零丈。西南兩界,遂均以土牆為止,然須留出五丈道路。"另據另立文憑,「中國允將溜米廠至朝鮮公館南牆路外,沿一直線,西接日本現定之界,作為日本預備租界。"第二款則規定:「中國允在德國租界以下劃一地段,為日本輪船停泊碼頭。」[5]:798

同年9月21日,日本駐天津領事鄭永昌與津海關道李珉琛又在天津簽訂了《天津日本租界續立條款》,並附有《續立文憑》,對租界和預備租界內的道路建設、稅關、地價和房價,以及警察和治安等作出了相應的規定,日本據此取得在租界內的司法警察權[7]:194-195[8]。

1901年1月5日,鄭永昌擅自宣布擴展租界範圍:擬將原日本租界向天津府城東南方向擴大。其界限如下:東北以閘口為起點,沿海河向下延伸至法租界為止;西北自閘口向西,沿城濠蜿蜒至南門外;西南從南門向南延至海光門;再由海光門沿土牆畫直線至海河,與法租界相接[8]。

初創時期(1898-1911年)

[編輯]天津日租界所處的區域原為天津城東南的沼澤地,由於開發難度較高,天津英租界和天津法租界在19世紀60年代設立時均避開了這一地區[6]。因此,在天津日租界劃定後,由於日本國力有限,主要精力集中在國內發展,未能充分開發這一租界。再加上早期居住在天津的日本僑民多為小商人,財力較為薄弱,且自身生計也較為困難,難以承擔開發這片荒蕪沼澤地的重任[6]。因此,天津日租界在初期幾乎無人問津,甚至「設立後的兩年間,無一日本人定居於此」。多數日本僑民仍選擇棲身於天津英租界和法租界內,租用當地民房開設店鋪。

1899年,日本政府根據時任天津領事鄭永昌的設計意見,制定了經營租界的方針[8]。隨後,1900年3月,日本政府發布了租界經營事務所的官制和相關法令,任命事務所所長和工程師,並在天津閘口大街設立了日本專管居留地經營事務所。事務所的人員配置包括以領事鄭永昌擔任所長,長崎武夫為工程師,西古小吉、增田又七為技術員,以及大枝義祜擔任書記。他們負責進行土地收購、設計,並開始了第一期經營區域的填埋工程。

1902年,東京建物株式會社承接了租界的開發工程,開始進行填土墊地工程[9]。1903年後,日本方面對日租界開展大規模填築工程,使該地區逐漸適宜開發建設。

發展與繁榮時期(1912—1931年)

[編輯]

中華民國成立後,隨着華界不斷發生兵燹與動亂,大批華界市民與商人紛紛湧入租界,日租界成為他們最早遷居的地區[6]。與此同時,天災人禍導致大量政治難民和自然災害難民湧入天津,這不僅刺激了天津的建築工程,還促進了各國租界的發展[6]。由於天津日租界作為各租界中最靠近中國街區的租界,成為了重要的避難所。1913年天津日租界的《居留民會議事錄》中提到,「自1911年辛亥革命以來,移居到我租界的中國人日漸增多,且我僑民的人數也在穩步增加,未來我租界無疑會更加發展。」[10]

1931年11月,為配合九一八事變後日本在中國東北的侵略行動,天津特務機關長土肥原賢二在天津日租界策劃並實施了一系列秘密行動,旨在將居住於日租界張園的溥儀秘密護送至東北,史稱天津事變。這些事件包括情報布控、護送路線安排及與關東軍的配合,意在掩蓋溥儀的行蹤並確保其安全轉移。最終,溥儀於11月脫離天津,前往東北,並於翌年在日本扶持下成為滿洲國的傀儡皇帝。

畸形繁榮時期(1932—1937年)

[編輯]

1935年5月,天津日租界《國權報》社長胡恩溥和《振報》社長白逾桓相繼遭刺殺,史稱河北事件。日本支那駐屯軍參謀長酒井隆與駐華使館武官高橋坦會見國民黨軍委會華北分會代理委員長何應欽,聲稱此事件為「排外之舉」,並威脅道,如果中國政府不採取有效措施,日方將採取自衛行動。隨後,支那駐屯軍天津部隊在河北省政府門前進行武裝示威和巷戰演習,最終促成了《何梅協定》的達成。

這一時期,日租界內的土地已經不能滿足日本僑民發展的需求,洋行、商名義在日租界以外地區非法收買土地,至1937年前已經購買土地達萬畝[11]:99。

在天津出生並度過青少年時期的八木哲郎在其回憶錄《天津的日本少年》中評價這一時期的天津日租界「帶有日本名字的街道齊整,日語廣告板也增多,磚建的洋館和公寓的美觀和繁華雖然不及英法租界,但已經超過部分日本內地的中等城市。」[1]:52

天津日占時期(1937-1945年)

[編輯]

1937年7月30日,日軍完全占領天津,日本對天津的政治控制,從日租界蔓延到租界以外的華界,扶持天津市治安維持會作為傀儡政權管轄華界,在宗教方面也增加的控制,壓制天津本土佛教活動[12],通過日本傳教士控制本土基督教會[13]。

直到1941年,日軍總體上尊重各國在天津租界的治外法權,因此天津租界並未完全被占領。1937年後,由於日本在天津占主導地位,部分洋行逐漸從英租界向日租界聚集,在天津形成了「英租界中街-日租界旭街」雙中心格局[14]。1941年12月,太平洋戰爭爆發後,日軍占領天津英租界將其移交給親日的汪精衛政府[2],同時接管英美教會系統及醫院、學校等教產並將英美僑民及傳教士送入山東濰縣集中營[15]。

收回

[編輯]

1943年1月,英國與美國相繼宣布將其在華租界歸還給中華民國政府。為搶在英美之前主動交還租界以爭取政治主動權,日本於1943年1月9日與汪精衛政權簽署《日華關於交還租界及撤廢治外法權之協定》,宣布將其在華所設租界的行政權「返還」中華民國政府[3]。

根據該協定,日本於1943年3月30日將天津日租界形式上交給汪偽政權。1943年4月8日,天津特別市市政府發布命令,將原天津日租界改名為「興亞第一區」,並任命市政府參事張同亮(北洋政府財政總長張弧之子)為該區區長。儘管如此,天津日租界原有的天津日本居留民團體制仍基本維持。興亞一區的實際行政權仍掌握在日本人手中,區署官員需聽命於民團團長臼井忠三。天津日租界雖名義上「歸還」,但事實上依然由日本控制。

直到1945年8月15日,日本宣布無條件投降,國民政府行政院於11月24日公布《接受租界及北平使館界辦法》,宣布正式收回天津日租界[16]:1286。同年12月,河北平津區敵偽產業處理局在北平(現北京)成立,並在天津設立了辦事處,負責接收和管理包含天津日租界在內的天津地區由日本政府、日軍及日本僑民在中國所擁有的各類公私產業[11]:432。翌年12月,開始對各租界進行清理,至1947年5月結束[2]。

租界治理

[編輯]日本總領事館

[編輯]清光緒元年(1875年),日本政府在天津設立領事館,1902年升格為總領事館,是日本在華北地區的重要外交據點,總領事館在20世紀上半葉積極參與對中國北方事務的干預與操控,1935年、1937年曾先後主持召開駐華總領事會議與華北領事會議,密切關聯冀東防共自治政府的成立及盧溝橋事變的爆發。總領事館設有多個職能部門,並廣布情報網絡,搜集政治、軍事、經濟等情報。其轄區覆蓋青島、濟南、張家口等地,成為日本在華北的統轄與情報中心。

該館領事館早期設於美僑住宅,後幾經遷址,於1915年遷入宮島街新館辦公,館舍在中華人民共和國成立後被拆除。1943年,天津日租界名義上交還汪精衛政權後,日本居留民團接管館務。

多位曾在此任職的外交官在此後成為日本政壇要人,如有田八郎、川越茂、吉田茂等。[17]

日本警察署

[編輯]

日本在天津設立的警察機構可追溯至清光緒二十二年(1896年),當時僅在日本領事館內部設有小規模警務力量[18]。

1898年,日本依據《天津日本租界續立條款》取得在天津日租界內的警察權[19]。義和團運動爆發後,日本政府派遣警部2人、巡查30人,駐紮在紫竹林日本領事館前的野戰郵局內,後又在日租界閘口街設立警察分遣所,隸屬日本駐天津總領事館領導。1915年,警察分遣所隨着日本總領事館遷入宮島街新址,正式更名為日本警察署,俗稱「白帽衙門」[18],負責維持租界治安、管理戶籍、處理糾紛、執行領事裁判權。天津日租界日本警察署,由日本警察官構成並聘用部分中國巡捕輔助執勤。其司法部由日本警部擔任檢事,行使領事裁判權,對在津日本僑民和中國籍民眾擁有較大干預權力[19]。儘管向租界以外通商口岸乃至非開放地派遣警察是非法的,1930年代初,為擴大治安控制範圍,總領事以「保護日、韓僑民」為由,陸續設立多個警察分署。日本警察署的勢力不僅遍及天津日租界及部分華界,還逐步擴展至鐵路沿線地區,先後在秦皇島、山海關、唐山、豐臺、玉田、東光、滄州、岐口、石家莊、保定等地設立警察分遣所或派出所,構建起一張遍布華北的警務控制網絡[18]。

1943年1月,日本政府宣布將天津日租界轉交汪精衛政權,日本警察署併入天津特別市政府[18]。

日本居留民團

[編輯]

天津日本居留民團成立於清光緒三十三年(1907年),前身為「天津日本租界局」。作為20世紀上半葉旅居天津的日本僑民的自治組織,居留民團是天津日租界的主要權力機構,兼具立法與行政職能,接受日本駐天津總領事館領導[2],設理事長1人、理事2人,下設庶務、財務、工務、電氣、衛生、保淨、學務、調查等課,分別負責法規選舉、財務稅務、基礎設施、電力、醫療防疫、環境清潔、教育管理及調查協調等事務[20]。天津日本居留民大會是民團的最高權力機構,負責審議預算、稅收、教育、衛生等事務,由60名議員組成,任期兩年,半數以上須為日本國籍。符合條件的僑民及守法或納稅的非日本居民亦可參與選舉。行政委員會負責民團日常行政事務,由大會選舉產生,職能類似天津英租界工部局董事會。1934年縮編為7人,並改名為「參事會」。1936年改為「團長制」,進一步集中權力[20]。委員會曾設11個調查委員會作為諮議機構,如課金、教育、碼頭建設、法規等調查特別委員會。

光緒二十八年(1902年),日本駐天津領事館設「天津日本租界局」駐旭街管理日租界。1907年施行《居留民團法》,日僑民組成「天津日本居留民團」,管轄區域包括租界及周邊二里範圍(1938年起擴展至三里)[2]。1914年遷入大和公園內新建的「天津日本公會堂」[20]。

天津共益會

[編輯]

天津日租界共益會由日本駐天津總領事加藤外松、天津日租界行政委員會會長臼井忠三和天津日本居留民團理事中島德次於1927年籌劃組建,後由日本外務省審議批准建立。1931年「九一八事變」後,隨着日本在華北勢力的擴張,共益會與天津日租界日本警察署、天津日本居留民團等機構配合日益緊密,開始涉足宣傳引導、思想控制、資源動員等工作。1941年太平洋戰爭爆發後,共益會的部分職能被整合進新成立的日本居留民團,並配合日軍實施戰時體制建設。1943年1月,天津日租界名義上「交還」汪精衛政權後,改名「興亞第一區」,共益會在新名義下繼續存在,並協助管理僑民與維持「興亞秩序」。1945年日本戰敗投降後,天津共益會隨日本在華僑民機構一併解散,其資產與檔案被中華民國政府接收。

日本駐屯軍

[編輯]

中國駐屯軍,原名清國駐屯軍,是指1901年4月22日到達天津的日本駐軍,最初僅有約1700名士兵,隨後兵力在1901年合計達到2600人。其最初的目的為維護清朝與日本之間的利益,並參與對清朝政府的控制。日軍最初駐紮在天津的英租界,並在海光寺地區開始建設兵營與司令部。隨着清廷迴鑾,1902年開始,各國駐華軍隊逐漸減少兵力,日本駐華的駐屯軍也進行了撤退,分為兩期進行。至1908年10月,天津的日本駐屯軍規模縮減為兩個步兵中隊。隨着中華民國的成立,1912年清國駐屯軍改稱為中國駐屯軍,且因其常駐在華北地區,該部隊也被稱為華北駐屯軍。

市政

[編輯]道路

[編輯]

天津日租界的道路呈現「窄街巷、密路網」的特點[21],命名和現今的街道系統有着一定的延續和變遷。日租界時期的許多街道名稱如今已變更為現代的街道名稱。比如,原山口街如今為張自忠路的一部分,壽街與新壽街分別改為興安路的不同段落,旭街則成為現代的和平路。此外,一些原有街道已不復存在,如閘口街和曙街的部分路段。日租界時期的街道布局與現代天津的街道體系相互交織,體現了天津歷史上的城市規劃與文化融合。

公園

[編輯]

天津日租界初期規劃中即明確劃定公園用地,體現了公園在日本近代城市規劃理念中的重要地位[22]。

大和公園的建造與設計始於1908年,作為天津日租界內的重要文化景觀,其設計受到了日本傳統園林藝術和城市規劃理念的影響。公園內的天津神社建於1915年,供奉的祭神為天照大神與明治天皇,神社建築採用了日本傳統的「神明造」建築風格[23],體現了當時日本文化對天津日租界的影響[24]。大和公園不僅是日僑的娛樂與休閒場所,也成為了展示殖民主義力量和文化象徵的平台[25]。

1945年,隨着日本戰敗,日租界的收回,大和公園的性質發生了重大變化。國民政府決定將公園改建為忠烈祠,成為紀念革命烈士的場所[24]。1949年,該地區的歷史遺址被拆除,原有的神社與園林建築不再存在[24]。1960年,天津市政府在原址上修建了「八一禮堂」,作為新的文化設施與歷史象徵[24]。

排水

[編輯]

天津日租界區域內坑窪較多,因此重視排水問題,自建設初期便開始借鑑英法租界的做法,鋪設現代混凝土下水道網絡,用水泵地勢較低、排水困難的區域排水[26]。

旭街以東地區的下水道管徑較小,所有溝道的污水最終匯集至橋立街排入海河,同時配備抽水房以便在海河漲潮或大雨時協助排水[26]。旭街以西的區域,從松島橋至宮島橋之間的牆子河河道設置了三個出水口,並在住吉街建造了抽水房,以應對牆子河漲潮及雨季排水需求。牆子河以西的拓展區人口較少,管道鋪設較晚,且下水道管徑較大,兩個出水口設在牆子河河道,由於出水口高於河道,廢水可以通過高差自然流入河道,因此未設置抽水房[26]。

經濟

[編輯]貿易

[編輯]天津開埠後,大批的外國商人和商業機構進入,輪船和貨物相繼來到天津港。但在1884年之前的20餘年沒有任何日本輪船曾駛達天津港,直到1884年才有兩艘日本輪船抵達[6]。1886年,「日本於天津與長崎間新辟之航路,俾日船之噸數加至9195噸」[27]:140。 因此,津海關1886年貿易年報記載,當年天津貿易的新特點系日本郵船會社開通天津途徑仁川至長崎的直運航線,吸引部分日商來津定居,日本僑民人數夜有所增加,帶動部分日資銀行已在商談到天津開設分支機構事宜[27]:141不過,至日租界開闢前,日本平均每年來津船舶不足18艘,經營雜貨及藥品的日本商人散居在天津城廂一帶。日租界設立後,天津對日貿易劇增,1906年,津海關年報記載「本年徑由外洋運來貨物價值總數,合計關平銀400萬兩,內約有120萬兩由日本船運來。而各種雜貨,以日本為最巨」,日本在津貿易規模已與英國相當[27]:250。

零售商業

[編輯]

天津日租界的零售商業在當時主要集中於旭街以及天津南市一帶。 1926年,在日本駐天津總領事的勸說與利誘下,先施香港總公司和上海分公司的部分管理者共同出資三萬餘元在旭街購得千餘平方米土地,用於興建中原百貨[2]。大樓由基泰工程司設計並承建,總投資達47萬銀元,1928年元旦黎元洪剪彩揭幕正式開業[2]。

由於日本駐天津總領事館嚴格約束僑民着裝,天津日本僑民在公共活動中普遍穿西裝,僅在慶祝日本重大節日時才穿傳統和服。促使天津日租界內的西裝產業迅速發展,曾擁有井筒屋西裝店、鶴野西裝店、山下西裝店、木下洋行、橫濱商行、和田西裝店等三十餘家,形成頗具規模的本地服裝業聚集區[2]。

娛樂業

[編輯]1904年,天津日本租界局將日租界內的曙街(今嫩江路)指定為「花街」。1905年,天津設立了專門的天津藝妓管理所,負責管理該區域的藝妓及相關行業活動。與此同時,開始新設「特許稅」,該稅種後來改名為「雜種稅金」,即從藝妓、酌婦、料理店、常設或臨時演出中徵收的稅款,成為天津日租界的重要財政收入來源[28]。

1906年,天津所有的日本料理店集中到曙街。至清末民初,天津日租界內的娼妓日益增多[29]。到1936年,天津日租界內共有200多家有執照的日本妓院、朝鮮妓院和中國妓院,正式營業並納稅的妓女超過1,000人[29]。1937年,日軍占領天津時,在日租界四面鐘對面設一妓院,捕獲婦女作為慰安婦[30]。

毒品交易

[編輯]

1898年,日本駐天津領事就曾表示,天津日本僑民中七成從事嗎啡等違禁品的買賣,幾乎所有藥鋪、飯店、雜貨店皆涉及毒品交易[6]。1913年,天津日本居留民團會議上曾有人指出,毒品販賣活動已從法租界逐漸轉移至日租界。根據日本關東廳官員藤原鐵太郎的調查,1920年代初天津日租界內開設煙館70餘家,販賣煙土商店接近百家,約七成日本僑民與毒品貿易有關。儘管日本駐天津總領事館多次表態打擊毒品,但實際不僅縱容,還參與毒品貿易,通過徵收「公益費」與賄賂機制放任煙館經營。戰後財政困難時期,甚至曾試行煙館制度,公開向中國人經營的旅館徵稅,加劇了毒品泛濫。毒品經濟形成了以居留民團、青幫、警察、不良日本人為紐帶的黑色產業鏈。1917年,《益世報》曾披露,日租界表面上禁止嗎啡,實則有嗎啡公司統一銷售,利潤更甚以往[31]:1532。

至1930年代,日租界內的毒品交易繼續擴張。僅1933年9月,日本僑民中已有73人被確認吸毒成癮,實際人數遠高於此。租界內流通的不僅有鴉片,還包括嗎啡、海洛因等加工毒品,相關設施由軍方特務機關直接管理。天津日租界內的旭街成為毒品核心區域,一些藥房和洋行表面經營日用品,實則從事毒品製造與販賣。根據禁毒組織的調查,到1937年,天津日租界已有248家洋行出售嗎啡和海洛因,137家煙館、煙店,以及大量隱藏在住宅區的秘密毒品場所。不僅日僑參與毒品貿易,部分軍方人員亦牽涉其中[1]:73。日軍控制華北後,天津成為毒品從波斯、日本、偽滿洲國轉運的關鍵節點。日本媒體雖偶有報道毒品案,但多語焉不詳。1937年,《密勒氏評論報》主持人鮑惠爾訪問天津時指出,日租界內多條街道實際上已成海洛因販賣所,毒品廠則偽裝為住宅。儘管中國政府採取嚴厲打擊措施,包括處死被捕毒販,但收效甚微[6]。

社會

[編輯]教育

[編輯]

天津日租界設立後,駐屯軍陸軍憲兵隊長隈元實道認為「我日本兵強國當之基,亦實存於教育之普及而已矣」[32]:1,強調在中國推廣教育的重要性。同時,「日出學館為軍道開闢之餘波所及」,日本的軍事施工對民房造成了破壞,期望通過興辦學校緩解居民的負面情緒,淡化當地居民對日本的仇恨[32]:1。日本駐屯軍則認為,庚子事變,日軍占領中國街市,有必要建立學校向中國人教授日語[33]:237-238。1900年12月,經隈元實道提議,日本租借天津日租界白河河岸的怙佑祠地塊興建「日出學館」[32]:3,專門為居住在日租界內的華人子弟提供教育,是日本在天津建立的第一所學校。1906年,日出學館更名天津高等學堂,1908年,設立了附屬共立小學堂。1913年1月,共立小學堂與天津高等學堂合併,改名共立學校[34]。

天津日本高等女學校創辦於1921年4月,最初借用明石街基督教會一層作為校舍,首屆學生僅有24人。1924年11月,該校被日本外務省和文部省共同認定為「在外指定高等女學校」。1930年,學校正式更名為「天津日本高等女學校」。隨着辦學規模擴大,校方於1927年9月在松島街與淡路街交口新建校舍,並於1931年5月遷入新址。1941年,學校再次更名為「天津松島日本高等女學校」[35]。

宗教

[編輯]

天津日租界內的宗教活動主要有佛教、基督教和日本神道教等。

1899年,西本願寺將開教事務局改為布教局,法主大谷光瑞開始「清國巡遊」,曾到訪天津等地考察教務擴展情況並拜會了李鴻章等人[36]。1903年,大谷光瑞派指定的海外布教師將淨土真宗傳入天津日租界,是在津日僑中是主要宗教,負責大部分日僑的「身後事」。其宗教設施為淨土真宗大谷派本願寺天津別院,即東本願寺[37]:351。1936年4月,天津佛教聯合會在本願寺內成立,成員包括在日租界設立的六個寺廟:淨土真宗大谷派本願寺天津別院(東本願寺)、淨土真宗本派本願寺(西本願寺)、天津曹洞宗觀音寺、日蓮宗妙法寺、真言宗高野山金剛寺和淨土宗知恩院天津寺。1937年,日本全面侵華時,日本佛教各派號召動員僧俗兩界支持戰爭[12],日軍占領天津的戰鬥中,西本願寺布教僧曾直接參戰。天津日占時期,僅有日本佛教各派可以在天津地區的合法公開活動,而天津本土的佛教會受到壓制停止活動,直至日本戰敗後恢復[38]。戰後,日本淨土真宗等佛教因曾參與輔助或直接涉入戰爭,其戰爭責任在戰後也受到中日兩國研究者的關注[12][39]。

1903年,日本基督教會開始在天津活動[13]。日本教會長期只在日本僑民中活動,太平洋戰爭爆發後,日軍及日本教會接管英美教會系統及醫院、學校等教產,並將英美僑民及傳教士送入山東濰縣集中營[15]。日本陸軍天津特務機關長雨宮巽等通過中村三郎等日本傳教士控制天津本土的中華基督教團,要求向日本政府靠攏[40],因此,戰後日本基督教會的在戰爭中的行為和責任受到中日兩國學者關注[13][41][42]。1967年3月,日本基督教團承認並反省該教團曾經支持和參與的錯誤[43]。

日本神道教隨着日本僑民進入天津日租界。1915年,天津日本居留民團為慶祝大正天皇「即位禮」,決議在天津日租界大和公園設立天津神社。後因洪災導致神社建設延期,直到1920年天津神社才正式建成[44]。天津稲荷神社創立於1926年(大正15年)4月27日,位於伏見街,如今已不復存在。神奈川大學的研究者稲宮康人推測,該神社可能是來自京都伏見地區的日本僑民因遷居至此而在當地供奉的稻荷神社[45]。

醫療衛生

[編輯]天津日租界開闢之初並未設立衛生醫療機構。1902年天津出現霍亂疫情後,天津總領事伊集院彥吉聯合有志之士於創立共立醫院,最初為私立醫院。1909年,天津日本居留民團下屬的衛生部管理,改為公立醫院,負責日租界內的公共衛生和傳染病的防治[9]。此外,在日租界內,還有井上醫院、同仁醫院、千秋醫院、中和醫院、愛仁醫院、鹽谷醫院以及專門的牙科診所[9]。

日租界實行了較為嚴格的衛生管理制度,並提供了相對良好的生活環境,因而在當時獲得了一定程度的認可。上述公共衛生措施在改善環境衛生方面取得了一定成效,也對中國政府在公共衛生管理領域產生了一定影響[46]:202。美國學者羅芙芸(英語:Ruth Rogaski)指出,清朝第一個市級衛生局於1902年在天津成立,反映出日本(以及德國)在衛生現代化方面的模式對中國的影響[46]。從衛生管理的角度來看,日租界可能是天津地區衛生監督最為全面的區域之一[46]:284。

僑民生活

[編輯]

天津租界中的外國家庭僱傭中國傭人的情況普遍存在,天津日租界內的僑民也不例外。曾在天津擔任小學校教師的松本正雄所回憶「當時老師的家中幾乎都僱傭中國少年和婦人」[47]。在天津度過童年的近藤久義也在回憶錄中寫道「(中國)夥計一家三代都在我家工作」[48]。

在天津日租界開闢初期,日本僑常穿着和服與木屐,招致西方人與中國市民的嘲諷與非議,引起了日本駐天津總領事館的不滿[9]。為規範僑民形象,1909年,日本領事館發布了《領事館令》,規定凡外出穿着不體面者,將被處以拘留或罰款,並建議男性在正式場合穿着西服,女性則穿着西方或中國服飾[9]。1917年,領事館再次發布告示,禁止日本僑民在道路及公共場所穿着裸露腳踝的服裝,女性必須穿襪遮蓋腳踝,違者將面臨處罰。此後,領事館對外出着裝的限制不斷加強,包括禁止在公共場所穿着木屐和和服等傳統服飾。受此影響,天津日本僑民在公共活動中普遍改穿西裝,僅在慶祝日本重大節日時才穿和服。由於上述政策推動,天津日租界內的西裝產業迅速發展[2]。

1941年,日本武德會天津支部興建武德殿作為日本駐軍和日本僑民習武健身所建的場所[37]:351。

研究與建築遺存

[編輯]學術研究

[編輯]

關於日本在華租界的研究,主要圍繞其設立、擴張及中國收回租界的歷程展開,並與日本對華侵略的進程密切相關,六個在華日租界中,學界最為關注的是對天津日租界的研究[49]。在研究內容上,輿論反應、外交交涉,以及中國抵制日本侵略背景下的租界政治與法律制度、相關侵華事件和社會問題,均成為學界關注的重點[49]。

天津社會科學院歷史研究所研究員張利民認為,日本之所以能夠在天津成功設立日租界,一方面在於其事先制定了詳盡的劃界計劃,並採取了強硬且具有壓迫性的外交策略,另一方面,則由於中國政府在交涉中處於被動地位,採取妥協與退讓的立場。尤其是部分中國官員態度曖昧,主動讓步,甚至存在欺上瞞下的行為,為日本提供了可乘之機。儘管如此,天津日租界的設立過程仍歷時兩年,期間經歷了兩輪正式談判,方才最終敲定[50]。

建築遺存

[編輯]

1949年之後,原天津日租界的部分房產轉為公有,不僅有政府機關、國有企業進駐作為辦公之地,普通居民也通過分配進入原租界建築內居住。原天津原日租界歷史街區位於城市中心地帶,保留有6處重點保護與特殊保護風貌建築,具有較高的歷史價值和城市記憶[21]。

受日本近代城市規劃理念影響,該街區整體街巷格局呈現「窄街巷、密路網」的特點,街道尺度緊湊,空間組織嚴謹。街區內現存建築多為日租界時期所建的二至三層里弄住宅,以及1949年以後建成、現已老化的四至五層民居。狹窄街道與老舊建築相結合,營造出獨特的市井氛圍[21]。

該區域儘管地處市中心,仍長期未獲足夠重視,面臨衰落的困境。近年來,隨着周邊現代商業迅速發展,地價持續攀升,部分街區已被大型商業、辦公及住宅開發項目取代,原有街道肌理和歷史空間結構遭到破壞。街區內建築風貌混雜,涵蓋日式建築、民國時期建築、西式建築及建國初期的代表性建築等,整體質量參差不齊。大量歷史建築因年久失修,存在結構受損、建築材料剝落等安全隱患,部分院落還存在私搭亂建等問題[21]。

2011年,天津市首批公布了解放北路等13個歷史文化街區保護規劃,原天津日租界區域被納入鞍山道歷史文化街區保護規劃[51]。

目前,僅有少數標誌性建築如原武德殿、靜園、張園、匯文中學、段祺瑞故居等獲得重點保護,其餘歷史風貌建築則缺乏系統性保護。部分建築雖進行外立面整修,但在施工過程中未充分尊重區域歷史文脈與風貌特徵,常以統一塗料簡單粉飾,導致原有建築風貌受損甚至無法恢復,造成嚴重的文化遺產流失。此外,街區中仍有大量具有歷史價值的建築處於廢棄或空置狀態,部分雖有產權人,但由於建築年久失修,長期處於無人居住的狀態[21]。

相關條目

[編輯]參考文獻

[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 八木哲郎. 天津的日本少年. 東京: 草思社. 1997. ISBN 9784794207913 (日語).

- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 天津市地方志編修委員會. 天津通志·附志·租界. 天津: 天津社會科學院出版社. 1996. ISBN 9787805635736.

- ^ 3.0 3.1 劉敬坤; 鄧春陽. 关于我国近代租界的几个问题. 南京大學學報:哲學人文社科版. 2000-03-30, (2000(06)): 22–31.

- ^ 費成康. 中国租界史. 上海: 上海社會科學院出版社. 1992. ISBN 7-80515649-2.

- ^ 5.0 5.1 王鐵崖. 中外旧约章汇编(第一册). 三聯書店. 1957.

- ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 萬魯健. 近代天津日本侨民研究 (博士論文). 南開大學. 2010-06-03.

- ^ 天津市檔案館; 南開大學分校檔案系 (編). 天津租界档案选编. 天津: 天津人民出版社. 1992. ISBN 7201005448.

- ^ 8.0 8.1 8.2 靳佳萍; 萬魯健. 试论郑永昌与天津日租界的设立与经营——基于日本外交档案的考察. 歷史教學. 2016-07-16, (2016(14)): 54–69.

- ^ 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 王南南. 天津日本租界研究(1898-1945) (碩士論文). 南京大學. 2015-05-01.

- ^ 日本居留民團 (編). 大正二年居留民会议事速记录. 天津. 1913: 3.

- ^ 11.0 11.1 康天錦. 天津房地產志編修委員會 , 編. 天津房地产志. 天津: 天津社會科學院出版社. 1999. ISBN 7805637830.

- ^ 12.0 12.1 12.2 忻平. 日本佛教的战争责任研究. 華東師範大學學報(哲學社會科學版). 2001-09-15, (2001 (05)): 70–90+219. doi:10.16382/j.cnki.1000-5579.2001.05.006.

- ^ 13.0 13.1 13.2 徐炳三. 日本基督教会战争责任初探. 抗日戰爭研究. 2009-02-26, (2009 (01)): 34–40.

- ^ 王若然; 呂志宸; 青木信夫; 徐蘇斌. 近代天津洋行的空间演化特征及发展策略研究. 歷史地理研究. 2023-05-20, (2023-2). ISSN 2096-6822.

- ^ 15.0 15.1 中國人民政治協商會議天津市委員會文史資料研究委員會 (編). 天津文史资料选辑 第21辑. 天津: 天津人民出版社. 1982: 164–184.

- ^ 天津市和平區地方志編修委員會. 和平区志(下册). 天津: 中華書局. 2004-12. ISBN 7101044956.

- ^ 日本驻天津总领事馆——执行侵华政策、控制华北的中枢. [2011-10-28]. (原始內容存檔於2012-07-09).

- ^ 18.0 18.1 18.2 18.3 天津市地方志編修委員會 (編). 天津通志·公安志. 天津: 天津人民出版社. 2001: 855–856. ISBN 9787201036861.

- ^ 19.0 19.1 李洪錫. 近代日本外务省警察在华侵略活动研究. 近代史研究. 2024-01-27, (2024 (01)): 66–83+159.

- ^ 20.0 20.1 20.2 天津圖書館 (編). 天津日本租界居留民团资料. 南寧: 廣西師範大學出版社. 2006. ISBN 7563359796.

- ^ 21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 趙禹舒. 触媒视角下天津原日租界历史街区更新策略探究 (碩士論文). 天津大學. 2019-05-01.

- ^ 孫媛. 近代天津日租界大和公园的建设背景及造园特点. 裝飾. 2019-04-15, (2019 (04)): 88–90. doi:10.16272/j.cnki.cn11-1392/j.2019.04.018.

- ^ 日本居留民團 (編). 昭和三年天津日本居留民团事务报告书. 天津. 1928 (日語).

- ^ 24.0 24.1 24.2 24.3 孫媛. 近代天津日租界大和公园区域空间规划及景观元素研究. 中國園林. 2019-05-10, (35 (05)): 140–144. doi:10.19775/j.cla.2019.05.0140.

- ^ 萬魯建. 试论天津日租界的“殖民空间”. 東北亞學刊. 2014-09-15, (2014(05)): 50–55. doi:10.19498/j.cnki.dbyxk.2014.05.013.

- ^ 26.0 26.1 26.2 曹牧. 近代天津排水系统的变化与生态影响. 近代史研究. 2023-07-27, (2023 (04)): 27–44+160.

- ^ 27.0 27.1 27.2 吳弘明. 津海关贸易年报 (1865-1946). 天津: 天津社會科學院出版社. 2006. ISBN 9787806882320.

- ^ 日本居留民團 (編). 明治四十二年天津日本居留民团事务报告书. 天津. 1910 (日語).

- ^ 29.0 29.1 江沛. 20世纪上半叶天津娼业结构述论. 近代史研究. 2003-03-27, (2003 (02)): 153–186.

- ^ 魏宏運. 沈从文:1937年北平沦陷的一天. 歷史教學(下半月刊). 2014-04-16, (2014 (04)): 64–70.

- ^ 天津市地方志編修委員會 (編). 《益世报》天津资料点校汇编(一). 天津: 天津社會科學院出版社. 1999. ISBN 9787805637808.

- ^ 32.0 32.1 32.2 隈元實道. 日出学馆记事. 東京: 靜思館. 1901 (日語).

- ^ 清國駐屯軍司令部 (編). 天津志. 東京: 博文館. 1909 (日語).

- ^ 吳艷. 清末民初天津日本租界的初等教育一考——以日出学馆为例. 河北大學學報(哲學社會科學版). 2013-11-15, (2013(06)): 112-116.

- ^ 南開大學日本研究院 (編). 日本研究论集2008. 天津: 天津人民出版社. 2008: 328. ISBN 9787201060989.

- ^ 忻平. 近代日本佛教净土真宗东西本愿寺派在华传教述论. 近代史研究. 1999-03-25, (1999 (02)): 255–269.

- ^ 37.0 37.1 陳燦文; 何鐵冰. 天津市地名志·和平区. 天津人民出版社. 1998. ISBN 7-201-02086-2.

- ^ 濮文起; 莫振良. 天津宗教的历史与现状. 世界宗教研究. 2004-06-15, (2004 (02)): 98–107.

- ^ 菱木政晴. 浄土真宗の戦争責任. 東京: 岩波書店. 1993. ISBN 9784000032438 (日語).

- ^ 姚洪卓. 日本侵华战争中对宗教的利用. 歷史教學問題. 1990-04-01, (1990 (03)): 58–59+62.

- ^ 渡辺祐子. Japanese Studies on Christian History in China, with a focus on the period from 1937 to 1945. Asian Christian Review. 2014, (7): 46–57 (英語).

- ^ 高新慧. 渡边祐子:日本的基督教会是如何协助发动战争的. 澎湃新聞. 2019-12-09.

- ^ 鈴木正久. 第二次大戦下における日本基督教団の責任についての告白 (演講). 1967年復活節主日. 東京: 日本基督教団. 1967-03-26 [2025-04-18]. (原始內容存檔於2025-03-11) (日語).

- ^ 岩下傳四郎. 大陸神社大観. 京城(今首爾): 大陸神道聯盟. 1941: 506.

- ^ 稲宮康人. 中国・華北(北京、天津、済南、煙台、青島)の神社跡地 (PDF). 神奈川大學. [2025-04-15]. (原始內容存檔 (PDF)於2025-02-23) (日語).

- ^ 46.0 46.1 46.2 羅芙芸. 卫生的现代性:中国通商口岸卫生与疾病的含义. 南京: 江蘇人民出版. ISBN 9787214047168.

- ^ 松本正雄. 谁都无法忘记——我和中国及中国人. 象文社. 1973: 14 (日語).

- ^ 近藤久義. 天津を愛して百年: そして子々孫々. 新生出版. 2005: 177. ISBN 9784861280795 (日語).

- ^ 49.0 49.1 張仕佳. 近代日本在华租界研究综述. 中國經濟史評論. 2024-04-30, (2024 (01): 291–313).

- ^ 張利民. 划定天津日租界的中日交涉. 歷史檔案. 2004-02-20, (2004 (01)): 74–80.

- ^ 天津市規劃局. 天津市鞍山道历史文化街区保护规划. 天津市規劃和自然資源局. [2022-05-04]. (原始內容存檔於2022-05-03).