轴心国

轴心国 Achsenmächte(德语) Potenze dell'Asse(意大利语) 枢軸国/樞軸國(日语) | |

|---|---|

| 1936年–1945年 | |

| |

| 地位 | 军事同盟 |

| 历史时期 | 战间期 第二次世界大战 |

| 1936年10月23日 | |

• 反共产国际协定 | 1936年11月25日 |

• 钢铁条约 | 1939年5月22日 |

• 三国同盟条约 | 1940年9月27日 |

• 战败解体 | 1945年9月2日 |

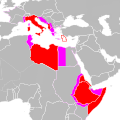

* 德国本土(红色)、德国傀儡或军事占领地(黑色)

* 意大利本土、傀儡或军事占领地(绿色)

* 匈牙利、罗马尼亚、保加利亚及斯洛伐克(紫色)

* 维希法国(浅蓝色)

* 芬兰(深蓝色)

轴心国(英语:Axis power、德语:Die Achsenmächte)最初称为罗马-柏林轴心(英语:Rome–Berlin Axis),指在第二次世界大战中结成的战争联盟,以德国、意大利、日本3个国家为中心。

轴心国源自德国、意大利与日本三国在二十世纪30年代为确保自身扩张利益而成立的联盟。墨索里尼在1936年10月23日与希特勒签订议定书后,宣布了柏林-罗马轴心的诞生,从而创造“轴心国”这一概念。1936年11月25日,德国与日本签订《反共产国际协定》。1937年,意大利也加入《反共产国际协定》。1939年,德国与意大利签订军事盟约《钢铁条约》。1940年,三国签订同盟条约,正式确立了柏林-罗马-东京轴心国同盟关系。

历史

[编辑]1936年10月25日德国和意大利达成协调外交政策的同盟条约,建立柏林-罗马轴心。1939年5月22日两国又签订了“钢铁条约”。此前日本已经在1936年11月25日同德国签署《反共产国际协定》(意大利于1937年11月6日加入)。

1940年9月27日德国、日本和意大利三国外交代表在柏林签署《德意日三国同盟条约》(即三国公约),成立以柏林-罗马-东京轴心为核心的军事集团。这个军事集团的成员被称为“轴心国”。就战略角度,德国攻占南俄,日本攻占蒙古,意大利自意属北非跨苏伊士运河攻占中东,德日意军队再共同于伊朗会师。尽管如此,三国多数单独行动,例如德国进攻苏联没有通知日本(德军最高统帅部下令不能告知日本[1]),而进攻后又要求日本北进苏联西伯利亚,但日本因已决定南进而拒绝;日本于1941年11月有向德国表态会和美国开战,但德国不知道何时开战。

随着战事发展,1943年9月3日意大利投降。

1944年罗马尼亚于8月发生政变后倒戈盟军;9月9日保加利亚发生共产主义政变亦倒戈盟军;芬兰在9月19日和苏联停战(《莫斯科停战协定》);1944年10月匈牙利密谋退出被德国发现后被入侵(铁拳行动),建立了傀儡政权。

日本见败局已定,于5月6日宣布废除三国公约,而纳粹德国则在1945年5月8日投降。同年8月15日日本向同盟国投降,次日泰国宣布在1942年1月对英美的宣战无效,美国接受了泰国的宣称,轴心国集团因此灭亡。

轴心国成员

[编辑]-

克罗地亚独立国 (意大利保护国,1943年后为德国傀儡)

1941年6月25日加入、1945年5月8日政府因德国投降而解散。

他们并未签署三国公约,主要因民族主义及领土收复主义(俄罗斯的大俄罗斯主义、伊拉克的阿拉伯民族主义及反犹主义)而站在轴心国阵营,只想收复过去的失地或本民族土地以及在其国内实行某些和轴心国利益相近的政策,对战争的参与度有限。

-

苏维埃社会主义共和国联盟

1939年8月22日同纳粹德国签订希特勒-斯大林条约及其秘密议定书,随后同纳粹合作瓜分东欧诸国。此后一度接近加入三国轴心条约[注 3],1941年6月22日遭德国撕毁希特勒-斯大林条约入侵。

轴心国成员和反共产国际协定的成员国需要加以区分。作为轴心国成立标志的三国公约是一个军事同盟性质的条约;而反共产国际协定则是一个针对共产主义意识形态的政治合作条约,在其成员遭到第三国攻击或攻击第三国时,反共产国际协定的其他成员国不需要对其宣战。法律意义上的轴心国成员只包括上述8国(南斯拉夫在加入后两天退出)。但是历史学家通常将反共产国际协定成员国也算作轴心国成员,虽然事实上这些国家并未加入三国公约。

轴心国协助建立的傀儡政权

[编辑]轴心日本扶植

[编辑] 满洲国(反共产国际协定成员)

满洲国(反共产国际协定成员) 汪精卫国民政府(反共产国际协定成员)

汪精卫国民政府(反共产国际协定成员) 蒙古军政府

蒙古军政府 蒙古联盟自治政府

蒙古联盟自治政府 晋北自治政府

晋北自治政府 察南自治政府

察南自治政府 蒙疆联合自治政府

蒙疆联合自治政府 冀东防共自治政府

冀东防共自治政府 上海市大道政府

上海市大道政府 中华民国临时政府

中华民国临时政府 中华民国维新政府

中华民国维新政府 越南帝国

越南帝国 柬埔寨王国

柬埔寨王国 老挝王国

老挝王国 自由印度临时政府 [注 4]

自由印度临时政府 [注 4] 缅甸国

缅甸国 菲律宾第二共和国

菲律宾第二共和国 察东特别自治区

察东特别自治区 蒙疆联合委员会

蒙疆联合委员会 东北最高行政委员会

东北最高行政委员会

轴心德国扶植

[编辑] 斯洛伐克共和国

斯洛伐克共和国 克罗地亚独立国

克罗地亚独立国 波希米亚和摩拉维亚保护国

波希米亚和摩拉维亚保护国 维希法国

维希法国 希腊国

希腊国 意大利社会共和国(1943年-1945年)

意大利社会共和国(1943年-1945年) 塞尔维亚救国政府

塞尔维亚救国政府 匈牙利民族团结政府(1944-1945年)

匈牙利民族团结政府(1944-1945年) 挪威国民政府(1942-1945年)

挪威国民政府(1942-1945年) 丹麦保护国

丹麦保护国 阿尔巴尼亚德占时期(1943-1944年)

阿尔巴尼亚德占时期(1943-1944年) 摩纳哥亲王国(1943-1945年)

摩纳哥亲王国(1943-1945年) 卢布亚纳 (1943-1945年,先被意大利占领,然后被德国占领)

卢布亚纳 (1943-1945年,先被意大利占领,然后被德国占领) 勒托斯克治自政府

勒托斯克治自政府 马其顿独立国

马其顿独立国 德占黑山地区

德占黑山地区

轴心意大利扶植

[编辑]与轴心国合作的组织

[编辑]轴心国殖民地、租借地、托管地、租界、占领区

[编辑]- 日属台湾

- 日属朝鲜

- 桦太厅

- 日属关东州

- 南洋群岛

- 英属加里曼丹岛日占时期

- 荷属东印度日占时期

- 香港日占时期

- 马来亚日占时期

- 新加坡日占时期

- 吉尔伯特群岛日占时期

- 所罗门群岛日占时期

- 关岛日占时期

- 瑙鲁日占时期

- 在华日租界

亲轴心国的中立国殖民地

[编辑]轴心国占领区

[编辑] 中国(部分领土为日本占领)

中国(部分领土为日本占领) 苏联(部分领土为德国占领)

苏联(部分领土为德国占领) 意大利(1943年投降后,北部领土被德国占领)

意大利(1943年投降后,北部领土被德国占领) 英国殖民地(部分领土被占领,包括马来亚、缅甸、海峡殖民地、砂拉越、北加里曼丹岛、文莱、所罗门群岛、吉尔伯特及埃里斯群岛的吉尔伯特群岛、圣诞岛、英属印度的安达曼群岛、香港、澳大利亚的托管地瑙鲁及新几内亚)

英国殖民地(部分领土被占领,包括马来亚、缅甸、海峡殖民地、砂拉越、北加里曼丹岛、文莱、所罗门群岛、吉尔伯特及埃里斯群岛的吉尔伯特群岛、圣诞岛、英属印度的安达曼群岛、香港、澳大利亚的托管地瑙鲁及新几内亚) 法国(法国本土部分被德国和意大利占领,其余部分和部分殖民地由中立国维希法国控制,亚太区部分殖民地由日本占领,如法属印度支那,部分殖民地由自由法国控制)

法国(法国本土部分被德国和意大利占领,其余部分和部分殖民地由中立国维希法国控制,亚太区部分殖民地由日本占领,如法属印度支那,部分殖民地由自由法国控制) 丹麦(反共产国际协定成员)(丹麦失守后,殖民地格陵兰、法罗群岛及冰岛被英美两国保护。)

丹麦(反共产国际协定成员)(丹麦失守后,殖民地格陵兰、法罗群岛及冰岛被英美两国保护。) 挪威

挪威 荷兰(荷兰本土被德国占领,殖民地东印度群岛被日本占领。)

荷兰(荷兰本土被德国占领,殖民地东印度群岛被日本占领。) 比利时(比属刚果未被轴心国占领)

比利时(比属刚果未被轴心国占领) 卢森堡

卢森堡 希腊王国

希腊王国 捷克斯洛伐克

捷克斯洛伐克 波兰

波兰 奥地利

奥地利 南斯拉夫王国

南斯拉夫王国 菲律宾自治邦(遭日本占领)

菲律宾自治邦(遭日本占领) 葡属帝汶(遭日本占领)

葡属帝汶(遭日本占领) 阿尔巴尼亚

阿尔巴尼亚

图集

[编辑]-

大德意志帝国及其势力范围(1942年)

-

斯洛伐克第一共和国(德国傀儡)

-

克罗地亚独立国(意大利控制西部、德国控制东部)

-

满洲国(日本傀儡)

-

意大利社会共和国(德国傀儡,1943年—1945年)

-

塞尔维亚救国政府(德国傀儡)

-

黑山军政府(意大利傀儡,1941年—1943年)

-

波希米亚和摩拉维亚保护国(德国控制)

-

维希法国(德国傀儡)

参见

[编辑]- 轴心国世界瓜分协商

- 德日关系

- 反共产国际协定

- 大东亚共荣圈

- 第二次世界大战轴心国领袖

- 大德意志帝国

- 大日本帝国

- 意大利王国

- 同盟国

- 拉丁轴心:计划由意大利王国、西班牙国、维希法国、罗马尼亚王国和葡萄牙组成的军事同盟,其目的为另起炉灶和平衡德国强大的势力范围,但从未落实。

- 第二次世界大战

注释

[编辑]- ^ 纳粹德国官方国名为德意志国(英语:German Reich、德语:Deutsches Reich)。虽然帝制时也叫德意志国,为了方便区分,多数以Deutsches Kaiserreich指德意志第二帝国。

- ^ 芬兰是在轴心国阵营中唯一一个民主国家(其余都是独裁或君主专制的国家。)

- ^ 1940年9月27日,纳粹德国、法西斯意大利与日本帝国在德国柏林签署三国同盟条约,确立三个轴心国的同盟关系。同年10月,德国外长里宾特洛甫写信给斯大林,称德方希望将苏联拉入轴心国集团,建立“四国同盟”[2]。斯大林遂派遣莫洛托夫前往柏林谈判。德方提供“四国条约”草案,要求苏联只能向国土以南的印度洋方向扩张[3]。斯大林同意签署条约,但同时要求将土耳其、保加利亚也划入苏联的势力范围之中[4]。希特勒对此十分不满,于是不再给予苏方答复[5][6]。

- ^ 自由印度临时政府为轴心国中唯一一个由左翼政党带领下的国家政权(其余都是由右派至极右派政党所代领的独裁或君主专制的国家。)

参考资料

[编辑]- ^ Trial of German Major War Criminals, vol. 3, pp. 376–377. Italics in the original

- ^ Tobias R. Philbin III:The Lure of Neptune: German-Soviet Naval Collaboration and Ambitions, 1919-1941 ISBN 978-0-87249-992-8

- ^ William L. Shirer:The Rise and Fall of the Third Reich: A History of Nazi Germany ISBN 978-0-671-72868-7

- ^ Nekrich, A. M. (Aleksandr Moiseevich):Pariahs, partners, predators:German-Soviet relations, 1922-1941 ISBN 978-0-231-10676-4, page 203

- ^ Donaldson, Robert H. and Joseph L. Nogee, The Foreign Policy of Russia: Changing Systems, Enduring Interests, M.E. Sharpe, 2005, ISBN 978-0-7656-1568-8, pages 65-66

- ^ Churchill, Winston, The Second World War, Houghton Mifflin Harcourt, 1953, ISBN 978-0-395-41056-1, pages 520-21

![德意志国[注 1] 1940年9月27日加入、1945年5月8日投降。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Flag_of_Germany_%281935%E2%80%931945%29.svg/120px-Flag_of_Germany_%281935%E2%80%931945%29.svg.png)

![芬兰共和国(未参与三国公约)[注 2] 1941年6月25日加入、1944年9月19日停战](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Flag_of_Finland.svg/120px-Flag_of_Finland.svg.png)

![苏维埃社会主义共和国联盟 1939年8月22日同纳粹德国签订希特勒-斯大林条约及其秘密议定书,随后同纳粹合作瓜分东欧诸国。此后一度接近加入三国轴心条约[注 3],1941年6月22日遭德国撕毁希特勒-斯大林条约入侵。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Flag_of_the_Soviet_Union_%281936_%E2%80%93_1955%29.svg/120px-Flag_of_the_Soviet_Union_%281936_%E2%80%93_1955%29.svg.png)