日本投降

1945年8月15日,昭和天皇裕仁宣读《终战诏书》,宣布大日本帝国无条件投降。9月2日,日方代表签署正式文件,标志着第二次世界大战的终结。在1945年7月底,时值第二次世界大战末期,日本帝国海军(IJN)已无法进行重大作战,同盟国对日本本土的入侵则迫在眉睫。美国、英国、中国于1945年7月26日发表《波茨坦宣言》,当中要求日本无条件投降,否则将面临“迅速且完全的毁灭”。尽管日本政府公开声明将战斗到底,其领导层(即“军事参议院”,又称“六巨头”)私下却试图请求表面中立的苏联进行调解,以争取更有利的和平条件。在表面上维持与日本的外交接触,让日本认为苏联可能愿意调停的同时,苏联却秘密准备攻击驻满洲和朝鲜的日军(以及南萨哈林和千岛群岛),以履行其在德黑兰和雅尔塔会议上秘密对美国和英国作出的承诺。

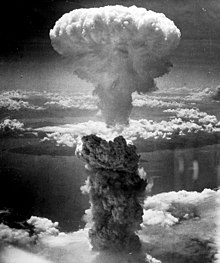

1945年8月6日上午8时15分,美国在日本广岛市投下原子弹。16小时后,美国总统杜鲁门再次呼吁日本投降,警告他们将“迎来前所未见的空中毁灭之雨”。8月8日晚,苏联根据《雅尔塔协定》、但违反《苏日中立条约》向日本宣战,并在9日午夜过后不久,入侵日本傀儡政权满洲国。几小时后,美国在日本长崎市投下第二颗原子弹。天皇裕仁下令“军事参议院”接受同盟国在《波茨坦宣言》中提出的条件。在经历数日幕后谈判及一次未遂的政变后,天皇裕仁于8月15日发表全国广播,宣布日本向同盟国投降。

1945年8月28日,由同盟国最高统帅领导的对日占领正式开始。投降仪式于9月2日在美国海军战列舰密苏里号上举行,日本政府官员在仪式上签署了《降伏文书》,正式结束敌对行动。同盟国的平民与军人共同庆祝“对日胜利日”,宣告战争结束;然而,亚洲及太平洋地区的部分日军士兵与人员仍拒绝投降,甚至持续数月乃至数年,有些直到1970年代才放下武器。有关原子弹轰炸在日本无条件投降中的作用及其道德问题至今仍存争议。战争状态正式结束于1952年4月28日《旧金山和约》生效之时。1956年,即和约生效的四年后,日本与苏联签署《日苏共同宣言》,正式结束两国间的战争状态。

背景

[编辑]

1945年,日本在西南太平洋、印度、马里亚纳群岛战役和菲律宾战役中已连续近两年遭受失败。1944年7月,在失去塞班岛后,首相东条英机被更换,由小矶国昭将军接任。小矶国昭宣称,菲律宾将成为决战之地。[1]在日本失守菲律宾后,小矶国昭随即被海军大将铃木贯太郎取代。1945年上半年,同盟国攻下邻近的硫磺岛和冲绳岛。冲绳被计划用作“垮台行动”的集结地,这是同盟国对日本本土的入侵计划。[2]在德国战败后,苏联悄然将其经历欧洲战场洗礼的精锐部队重新部署至远东,除此之外,自1941年起驻守于当地的约四十个师也一并参与,以抗衡拥有百万兵力的关东军。[3]

同盟国潜艇战与对日本沿海水域的布雷行动基本上摧毁了日本的商船队。由于缺乏自然资源,日本依赖从满洲及其他东亚大陆地区以及被占领的荷属东印度进口原材料,尤其是石油。[4]商船队的毁灭,加上对日本工业的战略轰炸,重创了日本的战争经济。煤炭、铁、钢、橡胶及其他重要物资的生产量仅为战前的一小部分。[5][6]

由于所遭受的损失,日本帝国海军已无法成为有效的战斗力量。在对吴造船厂进行一系列袭击后,仅存的主力舰包括六艘航空母舰、四艘巡洋舰和一艘战列舰,但其中许多已受重创,且无法获得足够燃料。尽管仍有19艘驱逐舰和38艘潜艇可供运作,但由于燃料短缺,其用途也受到限制。[7][8]

防御工作

[编辑]面对本土被入侵的可能性,首先从九州展开,以及苏联入侵满洲——日本最后的自然资源来源的可能性,大本营战争日志于1944年得出结论:

我们已无法抱有成功的希望指挥这场战争。唯一的选择是让日本一亿国民以生命突袭敌人,使其失去战斗意志。[9]

为阻止盟军进攻,日本帝国最高指挥部于战争后期启动了代号“决号作战”的九州全面防御计划。[10]此计划与日军此前在帕劳、硫磺岛和冲绳岛采用的纵深防御战术存在根本差异:放弃内陆梯次抵抗,转而将全部兵力集中于滩头防御。同时,日军计划投入超过3,000架神风特攻队飞机,对盟军登陆部队及补给船队实施自杀式攻击,以彻底破坏盟军的登陆行动。[8]

若这仍无法阻止同盟国,他们计划再派出3,500架神风飞机、5,000艘震洋自杀快艇以及剩余的驱逐舰和潜艇——即“海军最后的运作舰队”——对滩头进行攻击。即使同盟国突破这些防御并成功登陆九州,仍有3,000架飞机留作防御其他本土岛屿,无论如何九州都将“被守护至最后一兵一卒”。[8]在九州进行最后防御的战略是基于苏联持续中立的假设。[11]

军事参议院

[编辑]日本的政策制定集中于军事参议院(由前首相小矶国昭于1944年设立),这个所谓的“六巨头”包括:首相、外务大臣、陆军大臣、海军大臣、陆军参谋总长以及海军军令部总长。[12]在1945年4月铃木内阁成立时,会议成员包括:

这些职位名义上由天皇任命,并直接对天皇负责。然而,自1936年起,日本的民法规定陆军及海军大臣必须由现役军旗级军官担任,而更早的日本军法则规定,现役军官在未获得各自军种总部批准的情况下不得接受政治职务,即使获得批准,该批准也可以随时撤销。因此,陆军和海军实际上拥有提名(或拒绝提名)其各自大臣的法律权利,并能有效命令其大臣辞职。

严格的宪政惯例规定(该规定在技术上至今仍然有效)若首相无法填补所有内阁职位,则无法担任或继续担任首相职务。因此,陆军和海军可以阻止不受欢迎的政府成立,或透过辞职导致现有政府的倒台。[13][14]

天皇裕仁与内大臣木户幸一根据天皇的意愿,亦曾出席某些会议。[a]正如张纯如所报导的:“……日本在麦克阿瑟将军到来前,故意销毁、隐藏或篡改了大部分的秘密战时文件。”[15][b]

日本领导部门

[编辑]在大多数情况下,铃木内阁以军方为主,支持继续战争。对于日本而言,投降是无法想像的——日本历史上从未被成功入侵或在战争中失败过。[16]唯一希望尽早结束战争的是海军大臣米内光政。[17]根据历史学家理查德·B·弗兰克的说法:

尽管铃木或许确实将和平视为一个遥远的目标,他并未设计出任何可以在短期内实现的计划,也没有提出符合同盟国条件的方案。他在元老会议上的评论也没有表明他支持尽早停止战争……铃木对内阁中最重要职位的选择,除了少数例外,也并非和平的倡导者。[18]

战后,铃木及其政府的其他成员及其辩护者声称,他们暗中致力于和平,但无法公开支持。他们引用日本的腹艺(“隐藏和无形技巧的艺术”)来合理化其公开行动与幕后工作的矛盾。然而,许多历史学家对此表示怀疑。罗伯特·J·C·布托写道:

由于其本身的模糊性,腹艺的辩解引发了这样的怀疑,即在政治和外交问题上,这种对“虚张声势艺术”的自觉依赖可能构成一种有意的欺骗,目的是在双方之间保持平衡。尽管这种判断与铃木海军大将广受赞誉的性格不符,但事实是,从他就任首相到辞职的那一天,没有人能确定铃木接下来会做什么或说什么。[19]

日本领导人一直设想以谈判方式结束战争。他们的战前计划预期快速扩张与巩固,最终与美国发生冲突,并以能够保留部分新占领领土的条件达成和解。[20]到1945年,日本领导层一致认为战况不利,但对如何谈判结束战争意见不一。分为两派:“和平派”主张透过外交行动说服约瑟夫·斯大林(苏联领导人)在同盟国与日本之间斡旋;而强硬派则希望打一场最后的“决战”,以造成大量伤亡迫使同盟国提出更宽松的条件。[1]这两种方式均基于日本在日俄战争中的经验,即一系列代价高昂但大多未达决定性的战斗,最终以决定性的对马海战结束。[21]

1945年2月,近卫文麿王子向天皇裕仁递交了一份分析局势的备忘录,并告诉他,如果战争继续下去,日本皇室可能面临来自内部革命而非战败的更大威胁。[22]根据侍从长藤田尚德的日记记载,天皇期待一场决定性胜利(天王山),回应称,除非取得一次军事胜利,否则“现在寻求和平还为时过早”。[23]同样在2月,日本的条约部门撰写了有关同盟国对日本的政策的文件,内容涉及“无条件投降、占领、裁军、消除军国主义、民主改革、惩处战犯及天皇的地位”。[24]日本领导层对于同盟国要求裁军、惩处战犯,特别是占领及移除天皇等条件,无法接受。[25][26]

1945年4月5日,苏联向日本发出所需的12个月通知,表示将不再续签为期五年的日苏中立条约。[27][28]这一消息对日本造成极大担忧,因为日本将兵力集中于南方以抵御美国的必然进攻,从而使北方岛屿对苏联入侵变得脆弱。[29][30]

1945年5月的一系列高层会议中,“六巨头”首次认真讨论结束战争的可能性,但条件均不被同盟国接受。由于任何公开支持日本投降的行为均可能面临狂热陆军军官的暗杀,会议仅限“六巨头”、天皇及内大臣参与,其他第二、第三层级军官均不得参加。[31]会议期间,尽管日本驻莫斯科大使佐藤尚武的电报提醒,只有外务大臣东乡茂德意识到罗斯福与丘吉尔可能已对斯大林作出让步,促使苏联参战。[32]东乡对尽快结束战争的态度一直十分明确。 会议结果授权他接触苏联,希望维持中立,或(虽可能性极低)建立联盟。[33]

会议结束后,军方起草了一份文件《今后战争指导之基本方针》,声明日本人民将战斗至灭亡而非投降。此政策于6月6日由“六巨头”通过(东乡反对,其余五人支持)。[34]铃木在同一会议上提交的文件建议,对苏联的外交活动应采取以下立场:

应明确向俄罗斯表明,她能在对德国战争中获胜是因为日本保持中立,并且帮助日本维持国际地位将对苏联有利,因为她未来将与美国为敌。[35]

6月9日,天皇的亲信木户幸一侯爵起草了一份《控制危机局势的草案》,警告到年底日本的现代化战争能力将完全丧失,政府将无法控制内部动乱。“……我们无法确保不会步德国的后尘,陷入不利局势,无法实现保护皇室及维持国体的最高目标。”[36]木户建议天皇采取行动,以“非常宽大的条件”结束战争。他提议日本撤出原先欧洲殖民地,只要这些地区获得独立;承认菲律宾的独立;并裁军,但不得在同盟国监督下进行。此外,木户的提案不包括同盟国占领日本、惩处战犯或对日本政体的重大改变,也未提及放弃1937年前占领的领土,包括台湾、桦太、朝鲜、前德国在太平洋的岛屿及满洲国。经天皇授权,木户接触了六巨头的几名成员。东乡非常支持,铃木及海军大臣米内光政则持谨慎支持态度,两人皆关注对方的意见。陆军大臣阿南惟几态度模棱两可,坚持外交必须等到“美国在决号作战中承受重大损失”之后再行展开。[37]

6月,天皇对取得军事胜利的可能性失去信心。冲绳岛战役失败,他得知驻中国、关东军、海军及本土防卫部队的弱点。天皇收到东久迩宫亲王的报告后得出结论:“不仅仅是海岸防卫,参与决战的部队数量和武器也不足。”[38]根据天皇的说法:

我被告知,敌人投下的炸弹碎片中的铁被用来制作铲子。这让我坚信,我们已无力继续战争。[38]

6月22日,天皇召集六巨头召开会议。他破例首先发言:“我希望迅速研究不受现行政策阻碍的具体结束战争计划,并努力实施。”[39]会议一致同意请求苏联协助结束战争。其他中立国如瑞士、瑞典及梵蒂冈城虽愿意在和平进程中发挥作用,但因其规模较小,仅被认为能传递同盟国的投降条件及日本的接受或拒绝意见。日本希望苏联能在与美国及英国的谈判中充当日本的代理人。[40]

曼哈顿计划

[编辑]经过几年的初步研究,美国总统富兰克林·德拉诺·罗斯福于1942年批准启动一项大规模的绝密计划,旨在建造原子弹。该计划被称为曼哈顿计划,由少将莱斯利·R·格罗夫斯负责,[41]动员了数十万美国工人在全国多个秘密设施工作。1945年7月16日,第一枚原型武器在三位一体核试验中成功引爆。[42]

随着计划接近尾声,美国计划者开始考虑如何使用原子弹。根据同盟国“欧洲优先”的总体战略,最初假设原子弹将用于对付德国。然而,到了这个时候,德国在原子弹准备完成之前就已显然即将战败。格罗夫斯组成了一个委员会,该委员会于1945年4月和5月开会,列出潜在目标的清单。主要标准之一是目标城市必须未受到传统轰炸的破坏,这样可以准确评估原子弹造成的损害。[43]目标委员会的名单包括18个日本城市,其中排名前列的是京都、广岛市、横滨市、小仓市及新潟市。[44][45]最终,基于美国陆军部长亨利·L·史汀生的坚持,京都因其文化和历史意义被移出名单;史汀生曾在蜜月时造访该地。[46]

尽管前任美国副总统亨利·A·华莱士自计划开始便参与其中,[47]但其继任者哈瑞·S·杜鲁门直到1945年4月23日,即罗斯福去世并继任总统11天后,才由史汀生向他简报此计划。[48]1945年5月2日,杜鲁门批准成立临时委员会,该委员会为原子弹提供建议。[45][48]委员会成员包括史汀生、詹姆斯·F·伯恩斯、乔治·L·哈里森、范内瓦·布什、詹姆斯·布赖恩特·科南特、卡尔·泰勒·康普顿、威廉·L·克莱顿及拉尔夫·奥斯汀·巴德,并由科学顾问小组提供意见,成员包括罗伯特·奥本海默、恩里科·费米、欧内斯特·劳伦斯及阿瑟·康普顿。[49]6月1日的报告中,委员会建议应尽快将原子弹用于工厂区,周围为工人住宅,且不应发出任何警告或进行示范。[50]

委员会的任务并未包括决定是否使用原子弹,其使用早已被假定。[51]在参与计划的科学家提交的弗兰克报告中提出抗议后,委员会重新审视了原子弹的使用问题,询问科学顾问小组是否应在实战部署前进行“示范”。在6月21日的会议中,科学顾问小组确认没有其他替代方案。[52]

杜鲁门在这些讨论中的角色非常有限。在波茨坦会议上,当得知三位一体核试验成功后,他的态度变得积极,那些围绕在他身边的人认为这使他在对日与对苏联的谈判中增添了筹码。[53]除了支持史汀生将京都从目标名单中移除(尽管军方仍持续推动将其作为目标),杜鲁门并未参与其他关于原子弹的决策,这与后来的叙述(包括杜鲁门本人的夸大说法)相反。[54]

拟议入侵

[编辑]1945年6月18日,杜鲁门与美国陆军参谋长乔治·C·马歇尔将军、美国空军将军亨利·H·阿诺德、美国参谋长联席会议主席威廉·D·李海海军上将、欧内斯特·金海军上将、美国海军部长詹姆斯·福雷斯特、美国陆军部长亨利·史汀生以及美国陆军助理部长约翰·J·麦克洛伊会面,讨论奥林匹克行动,这是入侵日本本土的一部分计划。马歇尔将军支持红军的介入,认为这将导致日本投降。麦克洛伊告诉史汀生,已无更多日本城市可供轰炸,并希望探索其他促使日本投降的选项。他建议寻求政治解决方案,并询问是否应警告日本即将使用原子弹。而即将于7月3日成为新任美国国务卿的詹姆斯·伯恩斯则主张尽快使用原子弹,且不发出警告,也不事先让苏联知情。[55]

苏联尝试谈判

[编辑]

1945年6月30日,东乡茂德指示日本驻莫斯科大使佐藤尚武试图建立“坚固且持久的友好关系”。佐藤受命与苏联讨论满洲的地位以及“任何苏联希望提出的问题”。[56]深知整体局势且顾及对同盟国的承诺,苏联以拖延策略回应,鼓励日本但不作出任何承诺。佐藤最终于7月11日会见了苏联外交部长维亚切斯拉夫·莫洛托夫,但未取得任何结果。7月12日,东乡指示佐藤向苏联表达:

天皇陛下,念及当前战争每日为所有交战国人民带来更大的灾难与牺牲,衷心希望战争能迅速结束。然而,只要英国和美国坚持无条件投降,日本帝国别无选择,只能竭尽全力为祖国的荣誉与生存而战。[57]

天皇建议派遣近卫文麿王子作为特使,尽管他在波茨坦会议之前无法抵达莫斯科。

佐藤建议东乡,实际上“无条件投降或类似条件”是日本唯一可能期待的结果。此外,针对莫洛托夫要求提出具体建议的请求,佐藤指出东乡的讯息并未“明确说明政府与军方对结束战争的看法”,质疑东乡的提议是否得到了日本权力结构的核心支持。[58]

7月17日,东乡回应:

虽然指挥部与政府均相信我方的战力仍能给敌人造成相当的打击,我们却无法完全放心……请特别记住,我们寻求苏联的斡旋,绝非为了无条件投降。[59]

作为回应,佐藤澄清:

不言而喻,在我早前呼吁无条件投降或类似条件的讯息中,我已排除保护[皇室]问题在外。[60]

7月21日,东乡以内阁名义重申:

关于无条件投降,在任何情况下我们都无法同意……正是为了避免这种局面,我们才通过苏联的好办法寻求和平……然而,基于国内外考量,立即公布具体条件既不利也不可能。[61]

美国密码学家破译了大多数日本密码,包括日本外务省用于高层外交通讯的紫密码机。因此,东京与日本各大使馆之间的通讯几乎与预定收件人收到同时被提供给同盟国决策者。[62] 由于担心重大伤亡,同盟国希望苏联尽早参与太平洋战争。罗斯福在开罗促成了斯大林的承诺,并在雅尔塔会议再次确认。这一结果在日本引发巨大恐惧。[63]

苏联的意图

[编辑]安全考量主导了苏联对远东的决策。[64]其中最重要的是获得通往太平洋的不受限制的通道。苏联太平洋沿岸全年不结冰的地区,特别是海参崴,可能受到来自库页岛和千岛群岛的空中和海上封锁。取得这些领土,确保通过宗谷海峡的自由通道,是苏联的主要目标。[65]次要目标则包括中东铁路、南满铁路、大连市及旅顺口区的租借权。[66]

为此,斯大林与莫洛托夫拖延与日本的谈判,给予虚假的苏联斡旋和平的希望。[67]与此同时,在与美国与英国的交涉中,苏联坚持严格遵守开罗宣言,并在雅尔塔会议中再次确认,同盟国不接受与日本的单独或有条件和平。日本必须向所有同盟国无条件投降。为延长战争,苏联反对任何削弱此要求的企图。[67]这为苏联争取了时间以完成将其部队从西线调往远东,并征服满洲国、蒙疆、朝鲜、南桦太、千岛群岛,甚至可能入侵北海道[68](从留萌市登陆)。[69]

在波兹坦的行动

[编辑]主要同盟国领导人在1945年7月16日至8月2日于波兹坦会议会面。参与者包括苏联、英国和美国,分别由斯大林、温斯顿·丘吉尔(后由克莱门特·艾德礼接替)和杜鲁门代表。

谈判

[编辑]虽然波兹坦会议主要关注欧洲事务,但也详细讨论了对日战争。杜鲁门在会议早期得知三位一体核试验成功的消息,并与英国代表团分享了这一资讯。成功的试验使美国代表团重新考虑苏联参战的必要性和合理性,美国此前在德黑兰会议和雅尔塔会议上大力推动苏联参战。[70]美国优先考虑缩短战争时间并减少美军伤亡——苏联的介入似乎有可能实现这两个目标,但代价可能是让苏联占领超出其在德黑兰和雅尔塔会议上承诺的领土,并导致日本出现类似于德国分区占领的后果。[71]

在与斯大林的交涉中,杜鲁门决定向其透露模糊的暗示,提及一种强大的新武器,但未提供细节。然而,其他同盟国并不知晓,苏联情报早在曼哈顿计划初期便已渗透,因此斯大林已知晓原子弹的存在,但对其潜力似乎并不感到震惊。[72]

波兹坦宣言

[编辑]会议决定发表一份声明,即波兹坦宣言,界定“无条件投降”的含义,并澄清其对天皇和裕仁个人的意义。美英政府在此问题上意见分歧——美国希望废除君主制,或至少让天皇退位,并可能将其作为战犯审判,而英国则希望保留皇室地位,甚至让裕仁继续在位。此外,尽管苏联起初并非宣言的缔约方,但由于预期其参战后会加入宣言,仍需征求其意见。保留天皇可能会改变同盟国的无条件投降政策,因此需要得到斯大林的同意。然而,美国国务卿詹姆斯·伯恩斯希望尽可能将苏联排除在太平洋战争之外,并说服杜鲁门删除任何此类保证。[73]波兹坦宣言经过多次修订,最终找到各方接受的版本。[74]

1945年7月26日,美国、英国和中国发表波兹坦宣言,宣布对日本投降的条件,并警告:“我们不会偏离这些条件。别无选择。我们不容拖延。”对于日本,宣言规定:

- “永远消除那些欺骗和误导日本人民追求世界征服的人的权力和影响”

- “占领由同盟国指定的日本领土”

- “日本的主权仅限于本州、北海道、九州、四国及我们指定的小岛。”根据1943年开罗宣言,日本将被削减至1894年前的领土,并剥夺包括朝鲜和台湾在内的帝国范围,以及所有近期的征服地。

- “日本军队在完全解除武装后,将被允许返回家园,过上和平且有生产力的生活。”

- “我们无意使日本作为一个种族被奴役或作为一个国家被摧毁,但所有包括虐待我方战俘的人都将受到严厉的正义审判。”

另一方面,宣言指出:

- “日本政府应移除所有阻碍日本人民民主倾向复兴和增强的障碍。应确立言论自由、宗教自由和思想自由,以及尊重基本人权。”

- “日本将被允许维持足以支持其经济的工业,并允许以实物形式支付正当的赔偿,但不允许发展使其能够重新武装进行战争的工业。为此,允许获得(但不同于控制)原材料。最终允许日本参与世界贸易关系。”

- “当上述目标实现,且根据日本人民自由表达的意愿建立和平且负责任的政府后,同盟国的占领军将撤离日本。”

宣言仅在最后使用了“无条件投降”一词:

- “我们呼吁日本政府现在宣布其所有武装部队的无条件投降,并提供适当和充分的保证,以表明其诚意。否则,日本将面临迅速而完全的毁灭。”

与最初的设想相反,宣言中完全未提及天皇。短暂任职的代理国务卿约瑟夫·格鲁曾主张保留天皇作为立宪君主,希望保留裕仁的核心角色能促进太平洋战区所有日本军队的有序投降。否则,可能难以实现投降。美国海军部长詹姆斯·福雷斯特及其他官员持相同观点。[75]关于天皇是否被视为那些“误导日本人民”或战犯之一,或是否可能成为“和平且负责任的政府”的一部分,同盟国的意图并未在宣言中明确说明。

“迅速而完全的毁灭”条款被解读为对美国拥有原子弹的隐晦警告(该武器已于会议首日成功测试)。[76]然而,宣言也具体提到了欧洲战争后期对德国造成的破坏。对于当时双方尚不知晓原子弹存在的读者而言,容易将该结论解读为使用常规武器对日本造成类似破坏的威胁。

日本的反应

[编辑]1945年7月27日,日本政府考虑如何回应宣言。“六巨头”中四名军方成员希望拒绝,但东乡认为苏联政府对宣言内容并不知情,说服内阁在得到莫斯科反应前不要拒绝。内阁决定暂时发表宣言但不作评论。[77]日本驻瑞士大使加濑俊一在电报中观察到,“无条件投降”仅适用于军队,而不适用于政府或人民,他恳求理解波兹坦宣言措辞的谨慎,“缔约国似乎在各方面都努力帮助我们保存面子。”[78]次日,日本报纸报导称宣言已被拒绝。为管理公众舆论,首相铃木贯太郎会见记者,声明:

我认为联合声明只是开罗会议宣言的重申。对于政府而言,根本不赋予其任何重要意义。唯一要做的事就是用沉默(黙杀)将其置之不理。我们将不惜一切继续推进,直至战争成功结束。[79]

内阁书记官长迫水久常曾建议铃木使用表达“mokusatsu(黙殺,意即‘以沉默否定’)”。[80]其含义具有模糊性,可解释为“拒绝评论”或“忽视(保持沉默)”。[81]铃木的意图一直是争论的焦点。[82]东乡后来表示,此声明违反了内阁不发表评论的决定。[83]

7月30日,大使佐藤写道:“若要阻止苏联参战,别无选择只能立即无条件投降。”[84]8月2日,东乡回复佐藤:“您应能意识到……在敌军登陆日本本土之前结束战争的时间有限,但另一方面,在国内立即决定具体的和平条件亦困难重重。”[85]

广岛、满洲和长崎

[编辑]8月6日:广岛

[编辑]1945年8月6日上午8时15分,由上校保罗·提贝茨驾驶的波音B-29超级堡垒轰炸机“艾诺拉·盖伊”在日本本州西南部的广岛市投下一枚原子弹(美国代号小男孩)。[86]当天,混乱的报告传到东京,提到广岛遭到空袭,并被“刺眼的闪光与猛烈的爆炸”夷为平地。同日稍晚,他们收到了美国总统哈瑞·S·杜鲁门的广播,宣告首次使用原子弹,并警告:

我们现在准备更迅速和彻底地摧毁日本在任何城市地面以上的所有生产设施。我们将摧毁他们的码头、工厂和通信设施。毫无疑问,我们将完全摧毁日本的战争能力。为避免日本人民遭受彻底毁灭,7月26日在波茨坦发布了最后通牒。但他们的领导人立即拒绝了该通牒。如果他们现在不接受我们的条件,他们应准备迎接从空中降下前所未有的毁灭性打击……[87]

轰炸的次日,日本帝国政府召开内阁会议,“就迅速接受波茨坦宣言结束战争的问题展开了长时间争论。”[88]日本陆海军曾各自进行日本核武器计划,因此对原子弹的技术挑战有基本了解。军方成员怀疑美国是否真的成功制造原子弹,并下令进行独立测试以确认广岛被摧毁的原因。[89]海军参谋总长丰田副武表示,即使美国有原子弹,也不可能拥有大量库存。[90]美国预期到类似的反应,计划在第一次轰炸后迅速投下第二枚原子弹,表明其拥有充足的库存。[45][91]

8月7日下午,天皇告诉木户幸一:“我个人如何无所谓。我们应尽快结束战争,避免再度发生此类悲剧。”[92]8日下午,外务大臣东乡茂德会见天皇,天皇表示战争必须结束。[93][94]随后,东乡提议与首相铃木贯太郎召开最高战争指导会议。[95]当晚,铃木告诉内阁书记官长迫水久常:“既然我们知道广岛被投下的是原子弹,我明天的内阁会议将发表我对结束战争的看法。”[95]

8月9日:苏联入侵与长崎

[编辑]

1945年8月9日凌晨4点,东京收到消息,苏联已撕毁日苏中立条约,[96][97]宣战于日本,[98]并加入波兹坦宣言,同时发动了对满洲的入侵行动。[99][c]

当苏联入侵满洲时,他们迅速突破了原本属于精锐的关东军防线,许多苏联部队直到燃料耗尽才停止前进。苏联第16集团军群——共10万兵力——对南库页岛发起了进攻。他们的命令是消灭当地日军抵抗,并在10到14天内做好准备,进攻北海道——日本本土的最北岛屿。负责防守北海道的日军第5方面军兵力不足,仅有两个师和两个旅,驻守于岛屿东侧的防御工事内。而苏联的进攻计划则是从西侧登陆。苏联的宣战使得日本对于剩余的时间估算发生了巨大变化。日方情报原本预测美军可能在数月内才会登陆,但苏联部队可能在短短10天内进入日本本土。苏联的入侵使得尽快做出结束战争的决定变得至关重要。

这两个“双重震撼”——广岛原子弹爆炸和苏联参战——对日本领导层产生了深远的即时影响。首相铃木贯太郎和外务大臣东乡茂德一致认为,政府必须立即结束战争。[101]然而,日本大本营高层对此消息并未重视,并大幅低估了此次攻击的规模。由于陆军大臣阿南惟几的支持,他们开始准备在全国实施戒严,以阻止任何试图促成和平的行动。[102]天皇裕仁指示木户幸一“迅速控制局势”,因为“苏联已向我们宣战,并于今天开始对我们发动敌对行动。”[103]

最高战争指导会议于上午10时30分召开会议。铃木刚刚从天皇那里得知,不可能继续战争。东乡建议接受波兹坦宣言的条件,但要求保证天皇的地位。海军大臣米内光政表示,他们必须提出一些外交方案,已无法等待更有利的时机。

会议进行期间,11点多传来消息,长崎市,位于九州西侧的城市,被美国投下了第二枚原子弹(代号为胖子)。会议结束时,“六巨头”内部分裂为3对3:铃木、东乡和米内支持东乡的附加条件(保留天皇地位);而阿南、梅津美治郎和丰田则坚持要求三个额外条件,包括日本自行解除武装、日本处理战犯,以及禁止同盟国占领日本。[104]

在长崎原子弹轰炸后,杜鲁门发表了另一份声明:

英国、中国和美国政府已经充分警告日本人民,告诉他们将会面临的结果。我们已经明确指出他们可以投降的条件。我们的警告被忽视,我们的条件被拒绝。自那以后,日本人民已经见证了原子弹的威力,也应该预见它未来会造成的后果。

全世界将注意到,第一颗原子弹被投向广岛,一个军事基地。那是因为我们希望在首次攻击中尽量避免平民伤亡。但这次攻击只是未来的警告。如果日本不投降,我们将不得不将炸弹投向其战争工业,而不幸的是,数千平民将因此丧生。我敦促日本平民立即撤离工业城市,以免遭受毁灭。

我深知原子弹的悲剧性意义。

这一武器的研制和使用并非政府轻率之举。但我们知道,我们的敌人也在寻找这种武器。我们现在知道,他们距离找到它有多近。我们也知道,如果他们率先找到这种武器,将会对我们国家、所有热爱和平的国家和全人类带来何种灾难。

因此,我们感到必须承担这一漫长、不确定且昂贵的研制和生产过程。

我们在发现这种武器的竞赛中战胜了德国人。

发现了这种武器后,我们就使用了它。我们对那些偷袭珍珠港、对我们的战俘进行饥饿、虐待和处决的国家使用了它,对那些公然违背国际战争法的国家使用了它。我们使用它是为了缩短战争的痛苦,为了拯救成千上万美国青年的生命。

我们将继续使用它,直到完全摧毁日本的战争能力。只有日本投降,才能阻止我们。[105]

投降的讨论

[编辑]

1945年8月9日14时30分,日本内阁全体召开会议,讨论投降问题,整日争论不休。和“六巨头”一样,内阁意见分歧,外相东乡茂德与陆相阿南惟几的主张均未能获得多数支持。[106]阿南向其他内阁大臣透露,一名被俘的美国P-51野马式战斗机飞行员马库斯·麦克迪尔达在拷问下供称,美国拥有100枚原子弹,并表示“东京和京都将于数日内被摧毁”。[d]

实际上,美国直到8月19日左右才能准备好第三颗原子弹,第四颗则要到9月才能制造完成。[107]然而,日本领导层无法确定美国的原子弹库存规模,并担心美国可能不仅能摧毁单个城市,甚至可能有能力消灭整个日本民族。事实上,阿南甚至希望日本全体覆灭,形容这一结局如同“美丽的花朵般凋零”。[108]

内阁会议于17时30分休会,无法达成共识。18时至22时的第二次会议也同样未能取得结果。会后,铃木与东乡会见天皇,铃木提议召开临时御前会议,该会议于8月9日深夜开始。[109]铃木提出阿南的四条件方案作为最高战争指导会议的共识立场。最高战争指导会议其他成员以及枢密院议长平沼骐一郎陈述日本已无力自卫,并描述国内粮食短缺等问题。会议未能取得一致意见。约在8月10日凌晨2时,铃木向天皇请求裁决。会议参与者回忆天皇表态如下:

我对国内外局势进行了认真思考,得出的结论是,继续战争只会导致国家的毁灭,并延长世界上的流血与残酷。我无法忍受我的无辜子民继续受苦……

那些主张继续战斗的人告诉我,至6月,新的部队将部署在九十九里滨(东京以东)的防御工事中,准备迎击侵略者。然而,现在已是8月,防御工事仍未完成……

有人说,国家生存的关键在于本土决战。然而,过去的经验表明,计划与实践之间总是存在差距。我不认为九十九里的情况能够改观。既然情况如此,我们又如何击退侵略者呢?(随后,他具体提到了原子弹破坏力的提升。)

看着日本勇敢忠诚的士兵被解除武装,这是我无法忍受的。同样,那些为我效忠的人被视为战争的煽动者而遭到惩罚,我也感到痛心。然而,现在已经到了必须忍受难以忍受之事的时候……

我忍着泪水,同意外相东乡提出的基于盟军宣言的方案。[110]

根据陆军少将池田纯久与海军少将保科善四郎的记录,枢密院议长平沼随后向天皇询问:“陛下,您也对这次失败负有责任(責任)。您将如何向皇室的英灵和您的历代祖先交代?”[111]

天皇退场后,铃木敦促内阁接受天皇的决定,内阁最终同意了他的意见。8月10日清晨,外务省通过瑞士联邦外交部向盟军发送电报,宣布日本接受波茨坦宣言,但不接受任何可能“损害”天皇特权的条件。这意味着日本的政体形式将不受影响,天皇仍保有实权。[112]

8月12日

[编辑]盟军对日本有条件接受《波茨坦宣言》的回应由詹姆斯·F·伯恩斯撰写,并经英国、中国和苏联政府批准,但苏联最终是勉强同意。盟军于8月12日透过瑞士联邦外交部向日本发送回应。在关于天皇地位的问题上,盟军声明:

自投降之日起,天皇及日本政府治理国家的权力将受盟军最高司令官的管辖,最高司令官将采取其认为适当的措施以落实投降条款……日本的最终政府形式,将依照《波茨坦宣言》规定,根据日本人民自由表达的意愿确立。[113]

杜鲁门总统指示,除非得到总统授权,不得再对日本投下原子弹,[114]但允许包括B-29火灾轰炸在内的军事行动继续,直到收到日本正式投降的消息。然而,新闻记者错误地解读了美国战略空军司令部太平洋区指挥官卡尔·斯帕茨的言论,认为11日天气恶劣导致B-29轰炸机未出动是停火的标志。为避免给日本带来盟军放弃和平努力并恢复轰炸的印象,杜鲁门随后下令暂停所有进一步轰炸。[115][e]

日本内阁考虑盟军的回应时,铃木主张必须拒绝,并要求对天皇制度的明确保障。而阿南则重申反对盟军占领日本。随后,东乡告诉铃木不可能获得更好的条件,而木户向天皇转达了日本应投降的意见。在一次与天皇的会面中,米内光政提到国内局势恶化的担忧时说:

我认为这种说法不太恰当,但原子弹和苏联参战在某种意义上是神的恩赐。这样我们就不必因国内情况而宣布投降。[116]

当天,天皇向皇室成员表明他已决定投降。一位皇族成员朝香宫鸠彦王询问:“如果无法保留国体(即皇权主权),战争是否还会继续?”天皇简单地回答:“当然。”[117][118]

8月13日至14日

[编辑]根据美国心理战专家的建议,8月13日,B-29轰炸机向日本投下了大量有日本的投降提议以及盟军的回应内容的传单。[119]这些传单,其中一些落在皇居附近,对日本的决策过程产生了深远影响。日本政府认识到,唯一的选择是完全接受盟军条件,即使这意味着日本现有政府的解体。[119]

“六巨头”与内阁就盟军回应的答复辩论到深夜,但仍未能达成共识。与此同时,盟军对日本的反应感到疑惑,等待其正式回应。日本本应以明文传递无条件接受,但却发送了与谈判无关的加密消息。盟军将此视为对条件的拒绝。[119]

盟军使用Ultra密码分析系统发现日本的外交和军事通信量增加,认为这是日本即将发动全面 万岁冲锋的迹象。[119]杜鲁门下令恢复对日本的最大强度攻击,“以向日本官员表明我们的决心,并让他们理解我们对和平提议的认真态度。”[119]在太平洋战争中最大规模的轰炸行动中,超过400架B-29轰炸机于8月14日白天出击,当夜又有超过300架出动。[120][121]此次行动共动用了1014架飞机,无一损失。[122]来自315轰炸机联队的B-29飞行了3,800 mi(6,100 km),摧毁了位于本州北端的秋田市日本石油公司精炼厂,这是日本本土最后一座运行中的炼油厂,提供了其67%的石油供应。[123]

同一天,天皇召集最高军事将领商讨战局。多数与会者仍坚持继续作战,但第二总军司令畑俊六元帅表示已丧失击退盟军的信心,且未对天皇的决策表示反对。天皇要求军方领袖合作,结束战争。[124]

内阁和其他顾问会议上,阿南、丰田和梅津再次主张继续作战,天皇随后说道:

我已仔细聆听了各方反对接受盟军回应的意见,但我的想法并未改变……为了让人民了解我的决定,我请求你们立即准备诏书,让我向全国广播。我还请求你们竭尽全力,共同面对未来的艰难时日。[125]

内阁立即召开会议,并一致通过了天皇的意愿。他们还决定销毁大量有关战争罪行与国家高层责任的文件。[126]会后,外务省向瑞士和瑞典的大使馆发出接受盟军条件的命令。华盛顿于8月14日02时49分收到消息。[125]

未遂政变

[编辑]

8月12日深夜,陆军大臣阿南惟几与包括少校畑中健二、上校荒尾兴功以及中校井田正孝、稻叶正夫、竹下正彦(竹下为阿南的妹夫)在内的一群军官接触。荒尾身为军务局局长,要求阿南尽其所能阻止接受波茨坦宣言。阿南拒绝表态是否会反对投降决策。[127]尽管策划者认为阿南的支持对成功至关重要,但他们决定继续筹划,最终自行发动政变。畑中在8月13日大部分时间及14日上午招募盟友,寻求军部高层支持并完善计划。[128]

8月13日至14日晚间,一场御前会议决定政府无条件投降。会议结束后,一群高级军官,包括阿南,在附近的一间房间聚集。与会者担心可能会发生政变以阻止投降。在此会议中,陆军参谋次长河边虎四郎提议与会的高级军官签署协议,承诺执行天皇的投降命令——“陆军将遵照圣断行动到最后一刻”。最终,与会的重要军官签署协议,包括陆军大臣阿南、参谋总长梅津、第一总军司令杉山元元帅、第二总军司令畑俊六元帅及教育总监土肥原贤二。当梅津担心航空部队可能制造麻烦时,陆军次官若松忠道带着协议前往航空总军总部,该部司令官河边正三(河边虎四郎之兄)也签署了协议。这份文件对于阻止东京的政变企图起到了关键作用。[129]

8月14日21时30分左右,由畑中领导的策划者启动了计划。第一近卫师团第二连队进入皇宫,增强了已驻守于此的营队,名义上是为了加强防护以抵御畑中的叛变。但畑中与中校椎崎二郎说服了第二连队指挥官芳贺豊次郎上校,声称(虚假地)阿南、梅津以及东部军和近卫师团的指挥官都参与了计划。畑中还到田中静壹中将(东部军司令官)办公室试图说服他加入政变,但田中拒绝并命令畑中回家。畑中无视了命令。

原本,畑中希望透过占领皇宫并展现叛乱的开端来激起陆军的反抗情绪,阻止投降。这一理念支撑了他在最后几天及数小时内的行动,使他盲目地乐观推进计划,即使缺乏上级的支持。安排好所有部署后,畑中和同伙决定近卫部队在凌晨2时接管皇宫。在此之前,他们继续尝试说服陆军的上级加入政变。大约同时,阿南将军切腹自杀,留下遗言:“以我之死,谨向天皇陛下谢罪此大罪。”[130]这大罪是否指的是战败还是政变,至今仍不明。[131]

1时过后,畑中及其手下包围了皇宫。畑中、椎崎、井田和上原重太郎上尉(航空学校)前往守武中中将办公室,请求他加入政变。守武当时正在与其妹夫白石通教会面。守武身为近卫第一师团司令官,其合作至关重要。当守武拒绝支持畑中时,畑中因担心守武会命令近卫师团阻止叛乱而将其杀害。[132]上原也杀死了白石。这是当晚仅有的两起谋杀案。畑中随后使用守武的印章批准了一份虚假的命令(近卫师团作战命令第584号),该命令由同伙编造,旨在加强占领皇居及宫内省的部队力量,以“保护”天皇。[133]

宫内警察被解除武装,所有入口被封锁。 畑中的叛军一整夜都在寻找录音与政府官员,试图阻止投降公告。由于停电、宫内省的混乱及设施陈旧,叛军的搜索变得困难。畑中威胁德川义宽交出录音,但后者撒谎声称不知情。[134][135]

与此同时,畑中的另一组叛军袭击了首相官邸和铃木贯太郎的住处,但铃木提前逃脱。叛军纵火后转向平沼骐一郎的住所,但平沼也成功逃脱。铃木此后一直受到警方保护,每晚换地方过夜。[134][136]

凌晨3时左右,井田告诉畑中,东部军正赶往皇宫以阻止叛乱,并要求他放弃。[137][138]当畑中的计划逐渐瓦解时,他试图向NHK请求播出其诉求,但遭到拒绝。最终,畑中的叛军于早上8时被解散,皇宫未受重大损失,录音得以保护。

上午11时左右,畑中举枪自尽,结束叛乱。其遗言写道:“黑云已散,无怨无悔。”[136]

投降

[编辑]裕仁天皇针对投降分别向公众与军方给出了不同的理由:在对公众的演说中,他表示:“敌人已开始使用新型且极其残酷的炸弹,其破坏力实在难以估量……如果我们继续战斗,不仅会导致日本的最终崩溃和毁灭,也将导致整个人类文明的完全灭绝。”[139]而在对军方的讲话中,他未提及“新型炸弹”,而是指出:“苏联已对我们宣战,继续战争……将危及帝国的根基。”[139]

1945年8月15日,向日本公众发表投降演说

[编辑]1945年8月15日12时(日本标准时间),玉音放送播出了天皇宣读的《终战诏书》的录音:

深思全球趋势及我国当前之现状,朕已决定采取非常措施以解决当前局势。

朕已命政府向美、英、中、苏四国政府通报,我国接受其联合宣言之条款。

为全体国家之共同繁荣与幸福以及臣民之安全福祉而努力,是朕之皇祖所传之神圣义务,亦是朕之心志。

朕之确信远非侵略他国主权或谋求领土扩张,而是为确保日本之自保及东亚之稳定,诚心宣战于美英。然而,战事持续已近四年,尽管全国军民竭力奋斗,局势仍对我不利,全球之大势亦对我国不利。

敌人已开始使用新型且极其残酷之炸弹,其破坏力实难估量,并夺去许多无辜生命。若继续战斗,不仅将导致日本之最终崩溃与毁灭,亦将导致人类文明之完全灭绝。

朕深感如是,又当如何拯救亿万臣民,或告慰朕之皇祖英灵?因此,朕命接受列强联合宣言之条款……。

未来吾国所将承受之艰难与苦难必定甚巨,朕深知全体臣民之心情。然而,朕决意忍受难忍之事,为后世代开启和平之大道。[139]

由于录音品质低劣,加上天皇使用文言日语,大多数听众难以理解内容。[140][141]此外,天皇并未明确提及“投降”,因此广播结束后立即补充说明日本已无条件投降。[142]

公众对天皇演说的反应各异——许多人听后继续尽力过活,有些军官则选择自杀以示抗议。一小群人聚集在东京皇居前哭泣,但正如作者约翰·道尔所述,这些眼泪“反映了多种情感……痛苦、悔恨、丧亲之痛及对被欺骗的愤怒,还有突如其来的空虚与失落感”。[143]

8月17日,东久迩宫稔彦王取代铃木贯太郎出任首相,或许是为了防止进一步的政变或暗杀。[144]

1945年8月17日,向日本军方发表投降演说

[编辑]在向公众播出投降演说两天后,裕仁天皇向“帝国军官兵”发表了简短的讲话。他表示:

自向美国及英国宣战以来,已历三年八月。其间,陆海军官兵舍身奋斗,表现英勇,朕深感感激。然而,苏联已对我宣战,在当前内外条件下继续战争,只会徒增战争之祸害,最终甚至危及帝国根基。考虑到此,虽然帝国陆海军之战斗精神依然高昂,为维护及保护吾国高尚之国策,朕决定与美、英、苏及重庆和平缔约……。朕深信帝国军官兵将遵从朕之意志,忍受难以忍受之事,为后世奠定永恒基础。[145]

占领与投降仪式

[编辑]

8月14日19时,美国通过电台向公众宣布日本接受投降条件,这一消息引发了大规模的庆祝活动。照片《在时代广场的胜利日》捕捉了一名美国水兵在纽约亲吻女子的场景,而《跳舞的人》的新闻影片则展现了悉尼的即时欢庆场景。8月14日与15日成为许多同盟国纪念的对日胜利纪念日。[f]

日本在突如其来的原子弹攻击后迅速投降,令美国与英国以外的大多数政府感到意外。[146]苏联曾有意占领北海道,但因杜鲁门总统的反对而未能实现。[147]然而,苏联持续作战至9月初,并占领了库页岛。

日本部队仍在亚洲大陆与苏联和中国作战,停火与投降的管理工作困难重重。美国的B-32轰炸机从冲绳起飞执行侦察任务,以监督日本是否遵守停火协议,并搜集相关情报以协助占领进程。然而,8月18日,一群日军海军飞行员未经政府授权,攻击了四架在东京上空执行任务的B-32轰炸机。这些飞行员可能反对停火或认为在正式签署投降文件前应保卫日本领空。这些袭击造成轻微损害,随后美军加派侦察航班。最终,依据停火协议,日军飞机的螺旋桨被拆除,盟军的侦察飞行未再遭遇挑战。[148]

8月19日,日本官员前往马尼拉会见盟军最高统帅道格拉斯·麦克阿瑟,以听取其占领计划简报。8月28日,150名美军人员飞抵厚木航空基地,正式展开日本占领。随后,美军密苏里号战列舰(USS Missouri)登陆的伴随舰艇在神奈川县南部海岸部署了美国海军陆战队第四团。美国陆军第十一空降师则自冲绳空运至厚木机场。

麦克阿瑟于8月30日抵达东京,并即刻颁布多项法令:禁止盟军人员袭击日本平民;禁止盟军人员食用稀缺的日本粮食;日本国旗(日之丸或旭日旗)的使用受到严格限制。[g]

终战工作的例子

[编辑]在日本军队仍占有利局势的情况下,早期寻求休战或结束战争的努力,从1942年(昭和17年)起便在部分政治家、官僚与民间人士间进行摸索。然而,由于东条内阁和军部以战争胜利为大义的压制政策,这些工作遭到打压,例如中野正刚因此被迫自杀。作为终战工作的例子,以下几项被人所知:

- 燕京大学校长约翰·雷顿·斯图亚特及上海市长周佛海为中介者的和平工作。

- 日本军参谋副长今井武夫与何柱国上将之间的和平协议。

- 水谷川忠麿男爵(近卫文麿的异母弟)与中国国际问题研究所的何世祯之间的和平工作。

- 以驻日瑞典公使威达·巴格为中介者进行的与英国之间的和平工作。此外,小野寺信驻在武官亦与纳粹德国的党卫队谍报部门统括责任人瓦尔特·舍伦贝格共同进行与瑞典王室之间的独立工作[h][i]。但由于东乡的意向专注于与苏联的谈判,该工作被推迟直至战争结束[j]。

- 在瑞士由美国战略事务局的艾伦·达勒斯(Allen Dulles)为中介者,透过冈本清福陆军武官、加瀬俊一公使及藤村义朗海军武官等人进行的和平工作[149][k][l]。

这些工作最终因和平条件、日本方面对中介者的不信任及时机问题等原因,均未能实现。

再次投降与抵抗

[编辑]1945年9月2日,几乎同时在特鲁克环礁的波特兰号重巡洋舰(CA-33)上举行了一场投降仪式,美国副海军上将乔治·D·默里接受了日本军事与民间高层对加罗林群岛的投降。

随后,日本在太平洋地区其他残余据点举行了多场投降仪式。9月2日,日本在槟城投降;9月10日,在拉布安投降;9月11日,在砂拉越王国投降;9月12日,在新加坡投降;[150][151]9月13日,在吉隆坡正式投降。[152]中华民国于10月25日接收台湾行政权。[153][154]直到1947年,美国与英国才完成对日俘的遣返。然而,中国到1949年4月仍拘押了超过六万名日俘。[155]部分人士如富永正三直到1950年代末才被遣返。[156]

日本投降后,超过540万名日军士兵与180万名海军被盟军俘虏。[157][158]日本基础设施的毁坏,加上1946年的严重饥荒,进一步加剧了盟军供养日本俘虏与平民的困难。[159][160]

日本与大多数盟国之间的战争状态于1952年4月28日《旧金山和约》生效时正式结束。同日,日本与中华民国签署《台北和约》正式和解。1956年,日本与苏联签署《日苏共同宣言》,正式结束战争状态。[161]

许多日本残留兵,特别是在太平洋小岛上,拒绝投降。他们认为投降声明是宣传,或认为投降违背武士道精神。一些人甚至可能完全未听说过投降。最后一位已知的残留兵中村辉夫于1974年12月从印尼隐藏处出现,而另有两名投降后加入共产党游击队的日本士兵,在泰国南部战斗至1990年。[162]一些报告指出,甚至有残留兵持续作战至1991年。[163]

-

安达二十三,驻新几内亚日本第十八军司令,向澳大利亚第六师指挥官霍雷斯·罗伯逊移交指挥刀。

-

第4坦克团指挥官甲斐田达一与其参谋长篠原稔少校在帝汶,听取莫尔斯比号上的投降条件。

-

神田正种在布干维尔岛签署投降文件。

-

日军军官在西贡向英军中尉交出指挥刀。

-

日本于1945年9月3日在菲律宾碧瑶向美军举行投降仪式。

-

第37军司令马场正郎中将于拉布安签署投降文件,由澳大利亚少将乔治·伍顿监督。

-

日军于9月11日在古晋卡彭达号上向澳大利亚部队正式投降。

-

板垣征四郎将军于新加坡市政厅向英国代表蒙巴顿伯爵投降。

-

英国海军少将哈科特爵士见证日军藤田类太郎中将于1945年9月16日在香港签署投降文件。

-

日军于9月17日在英属北加里曼丹岛根地咬向澳大利亚部队投降。

-

1946年2月22日,板垣将军于吉隆坡向英军将领弗兰克·梅塞维交出指挥刀。

后续

[编辑]战后处理

[编辑]

一直到1947年为止,所有被英国与美国等西方盟军囚禁的战俘陆陆续续被遣返(Repatriation)回到日本。但一直到1949年4月为止,由于第二次国共内战的关系使得超过60,000多名日本战俘仍出于各种原因留在中国。其中有数千名日本军成员以及满蒙开拓移民在华北方面军高层与山西国民革命军军阀阎锡山达成秘密协议后,为了复兴大日本帝国并且再次占领中国而编建成为阎锡山部队中[164][165][166],另外中共军队也接受日本战俘并使其加入八路军以及中国人民解放军[167],另外包括富永正三在内的日本战俘则一直到1950年代末期才被遣返回国[168]:40。但另一方面日本投降也意味着日本后勤需求更加庞大,其中在日本投降时有超过5,400,000名日本陆军士兵及1,800,000名日本海军士兵遭到盟军俘虏[169]。而如果同样以投降当天做为计算标准的话本,于日本本土服役的军职人员总人数为4,335,500人,另外布署于海外地区的军人还有3,527,000人[168]:403。庞大的军事人员数量以及在第二次世界大战期间遭到严重破坏的基础设施,以及1946年时日本本土爆发的严重饥荒,这些都使得同盟国对于日本战俘和一般平民的生存问题更为复杂化许多。[168]:468

在战争结束之际,蒋介石反对分区占领日本,放弃战争赔款,反对罢黜天皇,200多万军民即行遣归日本。日本在中国战区滞留了总数在200万以上的军队和日侨。中国政府除了将冈村宁次等200余战犯尽数无罪释放外,还迅速遣返日本在华军民。据统计,共有2711951人被遣返,其中军人有1231251人,平民1480700人。在遣返过程中,允许日本官兵与侨民携带一件盥洗具、一件毛毯、三套冬季衣服、一件大衣、三双皮靴、三条短裤、三件衬衫、一件手提包、一件手提袋,另外侨民可带1000日元,军官可带500日元,士兵可带200日元的现款。“与其他从南洋各国返日的人相较,从中国返日者的行李的确太多了”这是冈村宁次在回忆录中所承认的。国民政府在粮食供应上也有安排。据估计,三个月内为日本俘侨提供的粮食多达128.2万余大包,如果按当时每包8000元计算,共需款102.574亿元。为了迅速遣返日本在华军民,国民政府方面拨出了80%的船舶和70%—80%的列车,以致国内的紧急运输活动都受到了影响[170][171]。

不过虽然日本政府已经签署了《降伏文书》并接受无条件投降的要求,实际上美国等47个国家与日本之间战争的正式结束则一直到1952年4月28日《旧金山和约》生效为止。其中受到中国代表权的争议问题,已经迁往台湾的中华民国则在《旧金山和约》生效同一天另外签署了《中日和约》[172]。苏联则由于南千岛群岛的领土归属问题而拒绝签署《旧金山和约》,在经过多次谈判后才于1956年与日本签署了《日苏共同宣言》,两国才正式回复之间的和平关系。而中华人民共和国则受限于当时普遍不受到国际社会的承认,使得一直到1972年中国与日本已经恢复正常外交关系后才另外签署《中日和平友好条约》。

另外一直到1946年以前,亚洲和太平洋偏远地区仍然有日军部队坚持继续作战而不愿意投降。而之后一些太平洋小岛屿上仍然有部分日军部队仍然坚持游击抵抗并拒绝投降,其中部分人士认为投降消息是敌方的宣传行为或者坚持继续执行先前下达的任务内容,另外也有些人士则从来没有听闻过日军投降的消息。例如1972年时于关岛持续游击抵抗的横井庄一被人发现,以及在1974年分别于菲律宾和印度尼西亚继续执行作战命令的小野田宽郎与李光辉才被发现并分别送回日本和台湾。由于在第二次大战结束后多年仍然有部队成员尚未遣返送回日本,这使得日本政府往往透过表扬战斗经历并颁发勋章的方式来“挽回信誉”。另外有些日军部队成员则是在第二次世界大战结束后还被卷入印度尼西亚独立战争或法越战争等军事冲突中,甚至有2名日本军人之后选择加入共产主义的游击队,一直在泰国南部战斗至1991年才被发现[173]。

盟军统治时期

[编辑]

在9月2日双方于密苏里号战列舰正式签署《降伏文书》后,美国政府批准《美国对日本投降后初期政策》(US Initial Post-Surrender Policy for Japan)来作为同盟国军事占领日本时期的指导准则,然而美国总统杜鲁门在这之前仍然表示:“战争尚未正式结束,我们也还没宣布停止所有敌对行动。”[174]实际上所谓同盟国军事占领日本也几乎是由美国军方所主导著,并且由道格拉斯·麦克阿瑟担任驻日盟军总司令一职。其中美国认为盟军占领时期的优先项目之一是另外起草一部新的宪法,并且借此来解散过去日本自1868年1月3日明治维新所确立的天皇“统治”架构。1946年11月3日,以《波茨坦公告》为主要构架而成的《日本国宪法》正式公布;而在美国协助下依照此宪法也另外架构新的日本国政府,来取代过去持续统治77年的大日本帝国。但虽然先前昭和天皇为因应美国要求而发布《人间宣言》,声明中否定天皇为现人神的身份而只是作为一个日本的国家象征。然而为了不触及日本自身的国家尊严议题,在新制定的《日本国宪法》仍赋予天皇在行政机构仍有其工作职责。

此外盟军也开始随即着手调查有关日军战争罪行这一部分,其中包括有南京大屠杀、人体生物武器试验、劳役或虐待战俘以及慰安妇问题等。但许多日本民众担忧天皇可能会面临针对战争罪刑的审判,甚至可能因而如美国政府所主张的取消日本天皇传统所拥有的地位。不过在1945年9月底麦克阿瑟将军在与日本天皇裕仁会面后,裕仁表示自己愿意承担导致第二次世界大战爆发的罪行,但是这项惩处天皇的提议则被同盟国所拒绝[175]。自1946年1月19日开始,远东国际军事法庭开始进行有关战争罪刑的起诉程序[176]。之后于4月29日时宣布针对日本重要军事指挥官与政府领导高层提出战争罪刑的控诉,在经过法官审判处理后于11月12日执行判决结果。其中包括前日本首相东条英机、中国派遣军总参谋长板垣征四郎、驻缅甸方面军司令官木村兵太郎、日本陆军参谋本部参谋军官土肥原贤二、前日本首相广田弘毅、华中方面军司令官松井石根与第14方面军参谋长武藤章等人被判处死刑,另外还有16人则被远东国际军事法庭判处终身监禁,不过后者绝大部分人在1952年日本重新获得主权后得以假释出狱。1978年时,有14名被远东国际军事法庭认定为甲级战犯者被允许供奉在靖国神社内,这使得之后有关靖国神社的参拜行为往往导致激烈的政治争议。

参见

[编辑]参考来源

[编辑]脚注

[编辑]- ^ 天皇的具体角色一直是历史学界辩论的焦点。在铃木首相的命令下,日本在投降与盟军占领开始之间的几天内销毁了许多关键证据。自1946年东京审判成立后,日本皇室开始声称裕仁天皇仅是一个无实权的象征,部分历史学家接受了这一观点。然而,赫伯特·比克斯、约翰·W·道尔、藤原彰及吉见义明等人则认为他在幕后实际掌控政权。根据Frank 1999,第87页,“这两种极端的观点都不准确”,事实似乎介于两者之间。

- ^ 关于被销毁的细节,见Wilson 2009,第63页。

- ^ 苏联在发动满洲入侵两小时前,向驻莫斯科的日本大使佐藤交付宣战声明。然而,尽管苏联保证会将该消息传递给东京,但他们并未履行此承诺,反而切断了日本大使馆的电话线,作为对40年前旅顺口战役日军突袭的报复。日本通过莫斯科的广播得知了这次攻击。

- ^ 实际上,飞行员马库斯·麦克迪尔达是在撒谎。他在广岛原子弹轰炸后两天被击落于日本海岸外,并不知道曼哈顿计划,他仅仅因为一名审问官将武士刀架在他的脖子上,而编造了对方想听的谎言。这一谎言使他被列为优先囚犯,从而可能避免了被斩首的命运。Hagen 1996,第159–162页

- ^ 停火期间,斯帕茨做出了重要决定,根据美国战略轰炸调查团报告的证据,他命令战略轰炸重点从火灾轰炸城市转向摧毁日本的石油和交通基础设施。Frank 1999,第303–307页

- ^ 各国依据接收到日本投降消息的当地时间庆祝胜利日,例如英联邦国家纪念8月15日 (页面存档备份,存于互联网档案馆),而美国则纪念8月14日。

- ^ 个人及地方政府需申请许可才可悬挂国旗。此限制于1948年部分解除,次年完全解除。

- ^ 回忆录见小野寺百合子《波罗的海之滨 武官之妻的大东亚战争》(共同通信社,初版1985年)。

- ^ 根据信息公开,近年研究进一步发展,相关评传包括产经新闻编辑委员冈部伸的《消失的雅尔塔密约紧急电 情报官小野寺信的孤独战斗》(新潮选书,2012年),以及《被称为“情报之神”的男人 令同盟国畏惧的情报官小野寺信的作风》(PHP研究所,2014年)。

- ^ 基于小野寺的工作,作家佐佐木让著有小说《斯德哥尔摩密使》(新潮社,后由新潮文库出版),并于1995年(平成7年)10月由日本放送协会(NHK)改编为前后篇电视剧。

- ^ 有马哲夫在《“瑞士谍报网”的日美终战工作 波兹坦宣言为何被接受》(新潮选书,2015年)中,对藤村的和平工作持否定态度。

- ^ 以藤村与达勒斯的工作为基础,作家西村京太郎撰写小说《D机关情报》(讲谈社),并于1988年改编为电影《另一条路 ―D机关情报―》(主演役所广司)。

来源

[编辑]- ^ 1.0 1.1 Frank 1999,第90页

- ^ Skates 1994,第158, 195页.

- ^ Bellamy 2007,第676页.

- ^ Frank 1999,第87–88页.

- ^ Frank 1999,第81页.

- ^ Pape 1993.

- ^ Feifer 2001,第418页.

- ^ 8.0 8.1 8.2 Reynolds 1968,第363页.

- ^ Frank 1999,第89页, citing Daikichi Irokawa, The Age of Hirohito: In Search of Modern Japan (New York: Free Press, 1995; ISBN 978-0-02-915665-0). 日本一贯高估其人口为一亿,事实上1944年人口普查显示为7200万。

- ^ Skates 1994,第100–115页.

- ^ Hasegawa 2005,第295–296页.

- ^ Frank 1999,第87页.

- ^ Frank 1999,第86页.

- ^ Spector 1985,第33页.

- ^ Chang 1997,第177页.

- ^ Booth 1996,第67页.

- ^ Frank 1999,第92页.

- ^ Frank 1999,第91–92页.

- ^ Butow 1954,第70–71页.

- ^ Spector 1985,第44–45页.

- ^ Frank 1999,第89页.

- ^ Bix 2001,第488–489页.

- ^ Hogan 1996,第86页.

- ^ Hasegawa 2005,第39页.

- ^ Hasegawa 2005,第39, 68页.

- ^ Frank 1999,第291页.

- ^ 日苏中立条约 (页面存档备份,存于互联网档案馆),1941年4月13日。(耶鲁大学阿瓦隆计划)

关于蒙古的声明 (页面存档备份,存于互联网档案馆),1941年4月13日。(耶鲁大学阿瓦隆计划) - ^ 苏联废止与日本的条约声明 (页面存档备份,存于互联网档案馆)。阿瓦隆计划,耶鲁法学院。1945年4月29日美国国务院公报第305期第12卷。检索于2009年2月22日。

- ^ “莫洛托夫的通知既不是宣战,也不一定表明有意开战。从法律上讲,该条约在取消通知后仍有一年有效期。然而,外交部长的语气表明,这一技术性问题可能会在苏联方便时被忽视。”"抱歉,佐藤先生",《时代杂志》,1945年4月16日。

- ^ 俄羅斯與日本. [2025-01-25]. (原始内容存档于2011-09-13).

- ^ Frank 1999,第93页.

- ^ Frank 1999,第95页.

- ^ Frank 1999,第93–94页.

- ^ Frank 1999,第96页.

- ^ 约翰·托兰德. 旭日東昇. 现代图书馆. 2003: 923. ISBN 978-0-8129-6858-3.

- ^ Frank 1999,第97页,引自《木户侯爵日记,1931–45:英文选译》,第435–436页。

- ^ Frank 1999,第97–99页.

- ^ 38.0 38.1 Frank 1999,第100页,引自寺崎,136–137页。

- ^ Frank 1999,第102页.

- ^ Frank 1999,第94页.

- ^ Hewlett & Anderson 1962,第81–83页.

- ^ Hewlett & Anderson 1962,第376–380页.

- ^ United States Army Corps of Engineers, Manhattan Engineer District. The atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. 1946 [2011-01-23]. OCLC 77648098. (原始内容存档于2002-10-07).

- ^ Frank 1999,第254–255页.

- ^ 45.0 45.1 45.2 Hasegawa 2005,第67页.

- ^ Schmitz 2001,第182页.

- ^ Hewlett & Anderson 1962,第19页.

- ^ 48.0 48.1 Hewlett & Anderson 1962,第340–342页.

- ^ Hewlett & Anderson 1962,第344–345页.

- ^ Hasegawa 2005,第90页.

- ^ Frank 1999,第256页.

- ^ Frank 1999,第260页.

- ^ Hasegawa 2005,第149页.

- ^ Hasegawa 2005,第150–152页. “杜鲁门并未下令投下原子弹。事实上,他并未参与这一决策,只是默许军方按照自己的计划执行。”

- ^ Zuberi 2001,第630–631页

- ^ Frank 1999,第221页, citing Magic Diplomatic Summary No. 1201.

- ^ Frank 1999,第222–223页, citing Magic Diplomatic Summary No. 1205, 2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (PDF).

- ^ Frank 1999,第226页, citing Magic Diplomatic Summary No. 1208, 10–12.

- ^ Frank 1999,第227页, citing Magic Diplomatic Summary No. 1209.

- ^ Frank 1999,第229页, citing Magic Diplomatic Summary No. 1212.

- ^ Frank 1999,第230页, citing Magic Diplomatic Summary No. 1214, 2–3 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (PDF).

- ^ I.C.B.迪尔 (编). 牛津二戰指南. 牛津大学出版社. 2007: 条目“MAGIC”. ISBN 978-0-19-534096-9.

有些讯息当天被破译并翻译,大多数在一周内完成;少数因密钥变更情况需更长时间。

- ^ Zuberi 2001,第629页

- ^ Hasegawa 2005,第60页.

- ^ Hasegawa 2005,第19, 25页.

- ^ Hasegawa 2005,第32页.

- ^ 67.0 67.1 Hasegawa 2005,第86页.

- ^ Hasegawa 2005,第115–116页.

- ^ Frank 1999,第279页.

- ^ Hasegawa 2005,第152–153页.

- ^ Edward A. Olsen. 分裂國家:韓國. 绿木出版社. 2005: 62. ISBN 978-0-275-98307-9.

1945年8月10日,在华盛顿会议上,美国官员决定韩国半岛中部的38度线将成为美苏管理占领区的分界线,将首尔划入美国区域。苏联接受了这条分界线,但其试图在北海道北部获得相应占领区的提议被美国拒绝。

- ^ Rhodes 1986,第690页.

- ^ Zuberi 2001,第631页

- ^ Hasegawa 2005,第145–148页.

- ^ Zuberi 2001,第631页

- ^ Hasegawa 2005,第118–119页.

- ^ Zuberi 2001,第632页

- ^ Weintraub 1995,第288页.

- ^ Frank 1999,第234页.

- ^ Zuberi 2001,第632页

- ^ Kenkyusha. 2004. Kenkyusha's New Japanese-English Dictionary 5th ed. ISBN 978-4-7674-2016-5

- ^ Zanettin, Federico. 'The deadliest error': Translation, international relations and the news media. The Translator. 2016, 22 (3): 303–318 [2025-01-25]. S2CID 148299383. doi:10.1080/13556509.2016.1149754. (原始内容存档于2023-12-09).

- ^ Zuberi 2001,第632页

- ^ Frank 1999,第236页, citing Magic Diplomatic Summary No. 1224.

- ^ Frank 1999,第236页, citing Magic Diplomatic Summary No. 1225, 2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (PDF).

- ^ Tucker, Spencer. A Global Chronology of Conflict: From the Ancient World to the Modern Middle East. ABC-CLIO. 2009: 2086.

- ^ White House Press Release Announcing the Bombing of Hiroshima, August 6, 1945 (页面存档备份,存于互联网档案馆). The American Experience: Truman. PBS.org. Sourced to The Harry S. Truman Library, "Army press notes," box 4, Papers of Eben A. Ayers.

- ^ Orr, James J. Reply to Tsuyoshi Hasegawa. The Journal of Japanese Studies. 2009, 35 (2): 503–504 [2025-01-25]. ISSN 1549-4721. doi:10.1353/jjs.0.0109. (原始内容存档于2024-06-28).

- ^ Frank 1999,第270–271页. "While senior Japanese officers did not dispute the theoretical possibility of such weapons, they refused to concede that the United States had vaulted over the tremendous practical problems to create an atomic bomb." On 7 August, the Imperial Staff released a message saying that Hiroshima had been struck by a new type of bomb. A team led by Lieutenant General Arisue Seizou was sent to Hiroshima on 8 August to investigate.

- ^ Frank 1999,第270–271页.

- ^ Frank 1999,第283–284页.

- ^ Barrett, David Dean. 140 Days to Hiroshima: The Story of Japan's Last Chance to Avert Armageddon. Diversion Books. 2020-04-07. ISBN 978-1-63576-580-9.

- ^ Frank, Richard B. "To Bear the Unbearable": Japan's Surrender, Part I. The National WWII Museum.

- ^ Kawamura, Noriko. Emperor Hirohito and the Pacific War. University of Washington Press. ISBN 978-0-295-80631-0.

- ^ 95.0 95.1 Asada, Sadao. Culture Shock and Japanese-American Relations: Historical Essays. University of Missouri Press. ISBN 978-0-8262-6569-2.

- ^ Nikolaevich, Boris. The Japanese-Soviet neutrality pact: A diplomatic history, 1941–1945. searchworks.stanford.edu (Psychology Press). 2004 [2018-08-28]. ISBN 9780415322928. (原始内容存档于2024-07-09) (英语).

- ^ Hasegawa, Tsuyoshi Hasegawa. THE SOVIET FACTOR IN ENDING THE PACIFIC WAR: From the Hirota-Malik Negotiations to Soviet Entry into the War (PDF). University Center for International Studies. [2018-08-28]. (原始内容 (PDF)存档于2024-03-31).

- ^ 苏联对日本的宣战声明 (页面存档备份,存于互联网档案馆),1945年8月8日。(耶鲁大学阿瓦隆计划)

- ^ Butow 1954,第154–164页Hoyt 1986,第401页

- ^ Wilson, Ward. The Bomb Didn't Beat Japan... Stalin Did. foreignpolicy.com. 2013-05-30 [2016-06-18]. (原始内容存档于2025-01-18).

- ^ Asada 1998.

- ^ Frank 1999,第288–289页.

- ^ 木戶日記. 1966: 1223.

- ^ Frank 1999,第290–291页.

- ^ Truman, Harry S. Radio Report to the American People on the Potsdam Conference (演讲). 1945-08-09. (原始内容存档于2016-10-15).. Delivered from the White House at 10 p.m, 9 August 1945

- ^ Hasegawa 2005,第207–208页.

- ^ Hasegawa 2005,第298页.

- ^ Coffey 1970,第349页.

- ^ Hasegawa 2005,第209页.

- ^ Frank 1999,第295–296页.

- ^ Bix 2001,第517页, citing Yoshida, Nihonjin no sensôkan, 42–43.

- ^ Hoyt 1986,第405页.

- ^ Frank 1999,第302页.

- ^ 杜鲁门表示,他下令停止原子弹轰炸,因为他无法忍受再看到10万人丧生的情景。他不喜欢这种“杀害孩子”的行为。参见:亨利·华莱士日记,1945年8月10日。来源:国家安全档案,于2017年12月5日检索。

- ^ Frank 1999,第303页.

- ^ Frank 1999,第310页.

- ^ Terasaki 1991,第129页.

- ^ Bix 2001,第129页.

- ^ 119.0 119.1 119.2 119.3 119.4 Frank 1999,第313页

- ^ Smith & McConnell 2002,第183页.

- ^ Smith & McConnell 2002,第188页.

- ^ Wesley F. Craven; James L. Cate. The Army Air Forces in World War II 5. : 732–733 [2025-01-25]. (原始内容存档于2012-06-29).

- ^ Smith & McConnell 2002,第187页.

- ^ Frank 1999,第314页

- ^ 125.0 125.1 Frank 1999,第315页

- ^ Bix 2001,第558页.

- ^ Frank 1999,第318页.

- ^ Hoyt 1986,第407–408页.

- ^ Frank 1999,第317页.

- ^ Frank 1999,第319页.

- ^ Butow 1954,第220页.

- ^ Hoyt 1986,第409–410页.

- ^ The Pacific War Research Society. The Pacific War Research Society. : 227.

- ^ 134.0 134.1 Hoyt 1986,第410页.

- ^ The Pacific War Research Society 1968,第279页.

- ^ 136.0 136.1 Wainstock 1996,第115页.

- ^ The Pacific War Research Society 1968,第246页.

- ^ Hasegawa 2005,第247页.

- ^ 139.0 139.1 139.2 Text of Hirohito's Radio Rescript. The New York Times. 1945-08-15: 3 [2015-08-08]. (原始内容存档于2024-01-06).

- ^ Dower 1999,第34页.

- ^ The Emperor's Speech: 67 Years Ago, Hirohito Transformed Japan Forever. The Atlantic. 2012-08-15 [2013-05-23]. (原始内容存档于2020-11-21).

- ^ History – 1945. The 1945 Project. [2020-08-11]. (原始内容存档于2023-12-09).

- ^ Dower 1999,第38–39页.

- ^ Spector 1985,第558页. Spector incorrectly identifies Higashikuni as the Emperor's brother.

- ^ 昭和天皇, To the officers and men of the imperial forces, Taiwan Documents Project, 1945-08-17, Wikidata Q108108292 (英语)

- ^ Wood, James. The Australian Military Contribution to the Occupation of Japan, 1945–1952 (PDF). Australian War Museum. [2012-08-12]. (原始内容 (PDF)存档于2009-11-04).

- ^ Hasegawa 2005,第271ff页.

- ^ Stephen Harding. The Last to die. Air & Space Magazine. November 2008 [2024-04-08]. (原始内容存档于2020-12-24).

- ^ 竹内, 修司. 幻之終戰工作 和平探索者1945年夏. 文春新书. 2005.

- ^ WW2 People's War – Operation Jurist and the end of the War. bbc.co.uk. [2017-03-11]. (原始内容存档于2020-08-18).

- ^ The Japanese Formally Surrender. National Library Board, Singapore. 1945-09-12 [2016-10-18]. (原始内容存档于2020-09-18).

- ^ Japanese Surrender Of 29th Army In Kuala Lumpur (13/9/1945). Colonial Film. 1945-09-13 [2024-09-13]. (原始内容存档于2024-11-12).

- ^ Ng Yuzin Chiautong. Historical and Legal Aspects of the International Status of Taiwan (Formosa). World United Formosans for Independence (Tokyo). 1972 [2010-02-25]. (原始内容存档于2014-02-22).

- ^ Taiwan's retrocession procedurally clear: Ma. The China Post. CNA. 2010-10-26 [2015-08-14]. (原始内容存档于2015-09-24).

- ^ Dower 1999,第51页.

- ^ Cook & Cook 1992,第40, 468页.

- ^ Weinberg 1999,第892页.

- ^ Cook & Cook 1992,第403页给出的数据显示,投降当日日本国内有433万5500名军人,另有352万7000名海外部队。

- ^ Frank 1999,第350–352页.

- ^ Cook & Cook 1992包含对于一名被囚于加朗岛的英军俘虏井丰正吾的采访,俘虏们称其为“饥饿岛”。

- ^ Preface. Ministry of Foreign Affairs of Japan. [2012-10-24]. (原始内容存档于2016-03-26).

- ^ Brunnstrom, David. Two Japanese Who Fought for 40 years With Malaysian Communists Head Home. AP NEWS. 1990-01-11 [2023-08-02]. (原始内容存档于2020-11-03).

- ^ Wilmott, Cross & Messenger 2004,第293页: 作者可能在投降年份上出现错误。

- ^ 孔繁芝和尤晋鸣. 二战后侵华日军“山西残留” (PDF). 《抗日战争研究》. 2011年 [2012-10-21]. (原始内容存档 (PDF)于2013-12-05) (中文(简体)).

- ^ 池谷薰. 《蟻之部隊:2600名日本兵遺留於山西省的真相》(蟻の兵隊―日本兵2600人山西省残留の真相). 日本矢来町: 新潮社. 2007年7月. ISBN 978-4103051312 (日语).

- ^ 米濱泰英. 日本軍「山西残留」―国共内戦に翻弄された山下少尉の戦後. 2008年6月. ISBN 978-4434119545 (日语).

- ^ 山口盈文. 僕は八路軍の少年兵だった. 日本新宿: 草思社. 1994. ISBN 978-4794205445 (日语).

- ^ 168.0 168.1 168.2 Haruko Taya Cook; Theodore F. Cook. Japan at War: An Oral History. New York: The New Press. 1993-10-01. ISBN 978-1565840393 (英语).

- ^ Gerhard Weinberg. A World at Arms: A Global History of World War II. Cambridge: Cambridge University Press. 1995-07-28: 892 [2012-10-21]. ISBN 978-0521558792. (原始内容存档于2021-02-03) (英语).

- ^ 日本人缘何给蒋介石建神社?(组图) (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- ^ 主要題名:遣送日俘日僑歸國-數位典藏與學習聯合目錄(3250298). catalog.digitalarchives.tw. [2016-12-01]. (原始内容存档于2016-12-01).

- ^ Joint Compendium of Documents on the History of Territorial Issue between Japan and Russia. 外务省. 1992年9月 [2012-10-21]. (原始内容存档于2016-03-26) (英语).

- ^ Wilmott, H. P.; Cross, Robin; Messenger, Charles. World War II. London: Dorling Kindersley. 2004年: 第293页. ISBN 978-0-7566-0521-6 (英语).

- ^ 哈瑞·S·杜鲁门. 122 Radio Address to the American People After the Signing of the Terms of Unconditional Surrender by Japan. 哈瑞·S·杜鲁门图书馆暨博物馆(Harry S. Truman Presidential Library and Museum). 1945-09-01 [2012-10-21]. (原始内容存档于2012-02-11) (英语).

- ^ 1945: Japan signs unconditional surrender. 英国广播公司. [2012-10-21]. (原始内容存档于2012-11-05) (英语).

- ^ 公共电视网. The Tokyo War Crimes Trials (1946-1948). 美国经验(American Experience). [2012-10-21]. (原始内容存档于2012-03-20) (英语).

书目

[编辑]- Asada, Sadao. The Shock of the Atomic Bomb and Japan's Decision to Surrender: A Reconsideration. The Pacific Historical Review. November 1998, 67 (4): 477–512. JSTOR 3641184. doi:10.2307/3641184.

- Bellamy, Chris. Absolute War: Soviet Russia in the Second World War. Alfred A. Knopf. 2007. ISBN 978-0-375-41086-4.

- Bix, Herbert. Hirohito and the Making of Modern Japan. New York: Perennial. 2001. ISBN 978-0-06-093130-8.

- Booth, Alan. Lost: Journeys through a Vanishing Japan. Kodansha Globe. 1996. ISBN 978-1-56836-148-2.

- Butow, Robert J. C. Japan's Decision to Surrender. Stanford, California: Stanford University Press. 1954. ISBN 978-0-8047-0460-1.

- Chang, Iris. The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II

. New York: BasicBooks. 1997. ISBN 0-465-06835-9.

. New York: BasicBooks. 1997. ISBN 0-465-06835-9. - Cook, Haruko Taya; Cook, Theodore F. Japan at War: An Oral History. New Press. 1992. ISBN 978-1-56584-039-3.

- Dower, John. Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II

. W.W. Norton. 1999. ISBN 978-0-393-04686-1.

. W.W. Norton. 1999. ISBN 978-0-393-04686-1. - Feifer, George. The Battle of Okinawa: The Blood and the Bomb. Guilford, Connecticut: The Lyons Press. 2001. ISBN 978-1-58574-215-8.

- Frank, Richard B. Downfall: the End of the Imperial Japanese Empire. New York: Penguin. 1999. ISBN 978-0-14-100146-3.

- Hagen, Jerome T. The Lie of Marcus McDilda. War in the Pacific: America at War, Volume I. Hawaii Pacific University. 1996. ISBN 978-0-9762669-0-7.

- Hasegawa, Tsuyoshi. Racing the Enemy: Stalin, Truman, and the Surrender of Japan. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 2005. ISBN 978-0-674-01693-4.

- Hewlett, Richard G.; Anderson, Oscar E. The New World, 1939–1946. A History of the United States Atomic Energy Commission. University Park, Pennsylvania: Pennsylvania State University Press. 1962. ISBN 978-0-520-07186-5.

- Hogan, Michael J. Hiroshima in History and Memory. Cambridge University Press. 1996-03-29. ISBN 9780521566827.

- Hoyt, Edwin P. Japan's War: The Great Pacific Conflict, 1853–1952

. New York: Cooper Square Press. 1986. ISBN 978-0-8154-1118-5.

. New York: Cooper Square Press. 1986. ISBN 978-0-8154-1118-5. - Coffey, Thomas M. Imperial tragedy; Japan in World War II, the first days and the last

. New York: World Publishing Co. 1970. ASIN B0006CAM7I.

. New York: World Publishing Co. 1970. ASIN B0006CAM7I. - The Pacific War Research Society. Japan's Longest Day English language. Palo Alto, California: Kodansha International. 1968 [1965].(also Souvenir Press Ltd, London); Japanese edition (1965) as Nihon no Ichiban Nagai Hiby Bungei Shunju, Tokyo.

- Pape, Robert A. Why Japan Surrendered. International Security. Fall 1993, 18 (2): 154–201. JSTOR 2539100. S2CID 153741180. doi:10.2307/2539100.

- Reynolds, Clark G. The Fast Carriers; The Forging of an Air Navy. New York, Toronto, London, Sydney: McGraw-Hill. 1968.

- Rhodes, Richard. The Making of the Atomic Bomb

. Simon and Schuster. 1986. ISBN 978-0-671-44133-3.

. Simon and Schuster. 1986. ISBN 978-0-671-44133-3. - Schmitz, David F. Henry L. Stimson: The First Wise Man. Wilmington, Delaware: Rowman & Littlefield. 2001. ISBN 978-0-8420-2632-1.

- Skates, John Ray. The Invasion of Japan: Alternative to the Bomb. Columbia, SC: University of South Carolina Press. 1994. ISBN 978-0-87249-972-0.

- Smith, John B.; McConnell, Malcolm. The Last Mission: The Secret Story of World War II's Final Battle. New York: Broadway Books. 2002. ISBN 978-0-7679-0778-1.

- Slavinskiĭ, Boris Nikolaevich. The Japanese-Soviet Neutrality Pact: A Diplomatic History, 1941–1945. Nissan Institute/Routledge Japanese studies series. 由Jukes, Geoffrey翻译. London; New York: RoutledgeCurzon. 2004. ISBN 978-0-415-32292-8.(Extracts on-line)

- Spector, Ronald H. Eagle against the Sun

. Vintage. 1985. ISBN 978-0-394-74101-7.

. Vintage. 1985. ISBN 978-0-394-74101-7. - Terasaki, Hidenari. Shōwa Tennō dokuhakuroku: Terasaki Hidenari, goyō-gakari nikki 昭和天皇独白録 寺崎英成・御用掛日記. Tokyo: Bungei Shunjū. 1991. ISBN 978-4-16-345050-6 (日语).

- Wainstock, Dennis. The Decision to Drop the Atomic Bomb. Greenwood Publishing Group. 1996. ISBN 978-0-275-95475-8.

- Weinberg, Gerhard L. A World at Arms: A Global History of World War II. Cambridge University Press. 1999. ISBN 978-0-521-55879-2.

- Weintraub, Stanley. The Last Great Victory: The End of World War II. Dutton Adult. 1995. ISBN 978-0-525-93687-9.

- Wilmott, H. P.; Cross, Robin; Messenger, Charles. World War II. Dorling Kindersley. 2004. ISBN 978-0-7566-0521-6.

- Wilson, Page. Aggression, Crime and International Security: Moral, Political and Legal Dimensions of International Relations. Taylor & Francis. 2009. ISBN 9780203877371.

- Zuberi, Matin. Atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki. Strategic Analysis. August 2001, 25 (5): 623–662. S2CID 154800868. doi:10.1080/09700160108458986.

- (英文) {{Cite book | author = Haruko Taya Cook和Theodore F. Cook | title = Japan at War: An Oral History | location = 美国纽约 | publisher = The New Press | date = 1993年10月1日 | pages = | ISBN = 978-1565840393 | accessdate = | url =https://archive.org/details/japanatwaroralhi00cook_0%7C language = | quote = }

延伸阅读

[编辑]- Angel, Byron F. Question 21/03 - Warships Present at Tokyo Bay on 2 Sept 1945. Warship International. 2004, XLI (3): 229–231. ISSN 0043-0374. JSTOR i40207559.

- Ford, Daniel. The Last Raid: How World War Two Ended. Air & Space Smithsonian: 74–81. September 1995. (原始内容存档于2004-08-10).

- Glantz, David M. August Storm: The Soviet 1945 Strategic Offensive in Manchuria. Fort Leavenworth, Kansas: Leavenworth Paper No. 7, Command and General Staff College. February 1983 [2012-05-31]. (原始内容存档于2011-07-23).

- Glantz, David M. August Storm: Soviet Tactical and Operational Combat in Manchuria, 1945. Fort Leavenworth, Kansas: Leavenworth Paper No. 8, Command and General Staff College. June 1983 [2012-05-31]. (原始内容存档于2003-03-16).

- Glantz, David M. The Soviet Invasion of Japan. MHQ: The Quarterly Journal of Military. Vol. 7 no. 3. Spring 1995: 96–97. ISSN 1040-5992.

- Glantz, David M. The Soviet strategic offensive in Manchuria, 1945: "August storm". Cass series on Soviet (Russian) military experience. London, Portland, Or: Cass. 2003. ISBN 978-0-7146-5279-5.

- Thomas, Gordon; Morgan-Witts, Max. Enola Gay: Mission to Hiroshima. New York: Open Road Media. 2014 [1977]. ISBN 978-1-4976-5886-8.

外部链接

[编辑]| 关于日本投降 的图书馆资源 |

- Japanese Instruments of Surrender

- 短片 Japanese Sign Final Surrender 可在互联网档案馆自由下载

- Footage of the Moment the Japanese Surrendered. Fall of Japan: In Color. Smithsonian Channel. 2015-07-04. (原始内容存档于2021-10-30).

- Minutes of private talk between British Prime Minister Winston Churchill and Marshal Joseph Stalin at the Potsdam Conference on 17 July 1945

- Hasegawa, Tsuyoshi. The Atomic Bombs and the Soviet Invasion: What Drove Japan's Decision to Surrender?. The Asia-Pacific Journal. 2007-08-01, 5 (8).– Article ID 2501 – PDF