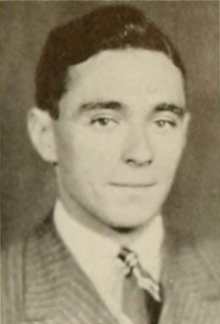

杰罗姆·布鲁纳

| 杰罗姆·布鲁纳 | |

|---|---|

| |

| 出生 | 1915年10月1日 纽约 |

| 逝世 | 2016年6月5日 |

| 母校 | |

| 职业 | 心理学家、大学教师、教育学家 |

| 雇主 | |

| 奖项 | 古根海姆奖、桑代克奖、William James Fellow Award、心理学杰出科学贡献奖、honorary doctor of the University of Neuchâtel、honorary doctorate of the Vrije Universiteit Brussel、Award for Distinguished Contributions to Developmental Psychology、doctor honoris causa from Paris Descartes University、Q126416281 |

杰罗姆·布鲁纳(Jerome S. Bruner,1915年10月1日—2016年6月5日),美国心理学家,他的贡献是教育心理学中的认知学习理论。

1915年10月1日,布鲁纳生于美国纽约。1937年毕业于杜克大学。1941年获得哈佛大学心理学博士学位。1952年-1972年任哈佛大学教授。1960年创建哈佛大学认知研究中心。1972年-1980年任牛津大学教授。1980年以后任纽约大学教授。曾任美国心理学会主席。

布鲁纳认为思想基于分类。“感觉是分类,概念化是分类,学习是分类,决定是分类。”布鲁纳维护人们用相同与不同说法解释世界。

与布卢姆分类学相同,布鲁纳建议以编码系统解释人们组成关于分类的等级安排。每个类别随着更高层次而变得更加具体,此论点亦呼应布卢姆对获取知识的理解以及维谷斯基鹰架理论的相关想法。

他还建议思考有两种基本方式:故事性思考和典范式思考。故事性思考以它和生活的似真性说服人不由自主地相信其内容,它创造假说而不需要验证,只能以“好坏”评估故事的价值;而典范式思考则以事服人,追求普遍性真理,以验证假说建立形式的、实征的证明,求令其可重复验证和具有预测力,“对错”和证据是否充分成为其评估标准。“故事”的模式处理人的意向、行动及其变化和结果,着重的是整体过程和特殊经验;“典范”的模式则试图找到一些超越特殊经验的抽像原理原则。[1]

叙事研究

[编辑]1991年,布鲁纳在美国芝加哥大学出版社的人文学术期刊《批评探索》发表文章,标题为〈叙说建构的真实〉。他认为人们以叙说过程中所要探索的“心理真实”,来决定将片断的经验置于具连贯性与整体性的脉络中加以获得。[2]文中他提出人们的心理会透过文化产品(如语言和其他符号体系)的调解,建构出其对真实的意识。他特别集中将叙事的理念视为这些文化产品之一。布鲁纳详细说明叙事研究的十种特征[3]:

- 历时性:指在时间序列上,对事情的描述,此时间非钟表上的时间,而是人类的时间。

- 特殊性:叙说中的特殊事物,用来参照用。尽管有些事件可能处于含糊笼统的状态。

- 意图的必要性:为了与故事中的事件有合理的关连,主角必须被赋予特定的意图,以便能说明事件发生的理由,例如信仰、欲望、理论、价值观等。

- 可构性:故事是在部分和整体之间不停的穿梭构造而成,叙事必具备这种被构造的特性。

- 正规性与裂隙:叙说的可说性,依赖故事生产中必存的“裂隙”,这裂隙就是故事中不明白的东西。

- 参照性:指故事部分和整体之间的参照,而非对自然、物理世界真实的参照。

- 叙事的文类:指人们对叙说文本性质的分类,可当成一种理解方式或表达方式,如了解故事是属于喜剧、悲剧、或高潮迭起的悬疑剧。

- 叙事的规范:规范并非一成不变,会随着时空有所改变,总之,要在一般人理解状况下,规范才会发生。

- 脉络敏感性与可协商性:理解叙事者的脉络,并与之协商,而达到读者与说者之间的依存与共识。

- 叙事的累积:不断的将过去的故事累积下来,集成一个族群的“文化”,所以叙事的“可累积性”便造成了更多的“大故事”传承下去。

布鲁纳指出,叙说会反过来教人们真实的本质,而真实的本质是由人的心灵通过叙说而建构,因此十大特征能立即描述出故事,叙说便会建构和假定出真实。

螺旋式课程

[编辑]在不同的阶段使课程内容重复出现,但逐渐扩大内容并加深加广。[4]

著作

[编辑]书

[编辑]- 《教育过程》,1960。

- 《思想研究》(1962),纽约:Wiley。

- 《朝教育理论的方向》, 1966。

- 《儿童的谈话:学习使用语言》,1987。

- 《真实的思想,可能的世界》(1987),哈佛大学出版社。

- 《意义的行为》(1991),哈佛大学出版社。

- 《教育的文化》(1996),哈佛大学出版社。

部分文章参考

[编辑]- Wood, D、布鲁纳和Ross, G.(1976)。个别指导解决问题的角色,儿童心理学和精神病学杂志,17, 89-100。

- 杰罗姆.布鲁纳 (1987)。Life as Narrative,社会研究(Social Research), 54;1, 11-32。

- 杰罗姆.布鲁纳 (1991)。叙说建构的真实(The Narrative Construction of Reality),批评探索(Critical Inquiry), 18:1, 1-21. 芝加哥:芝加哥大学出版社。